Новости

Книги

Позднесоветская действительность породила немало типов эмигрантов: среди них «идейные», «колбасные», «евреи». Последнее слово пишу в кавычках, потому что памятны времена, когда — вероятно, впервые в отечественной истории — у людей совсем других национальностей «внезапно» обнаруживались забытые еврейские родственники. Потом рухнул железный занавес, «заграница» превратилась просто в другую страну (или другие страны), и «идейными», из желания вернуться победителями, стали слишком многие. Однако лавров Солженицына или Ростроповича на всех не хватило, а так хотелось выглядеть — хотя бы в собственных глазах — борцом за свободу, обличителем тоталитаризма. В борьбе все средства хороши; и не беда, если, разбираясь со своими комплексами и прошлой жизнью, обрызгаешь нечистотами всех и вся, соберешь с помойки в дом мусор, который обычно несут как раз из дома на помойку.

Книги

Идея создания книги возникла у Евгения Баранкина, председателя Экспертного совета Московской филармонии. Подготовка к работе началась осенью 2009 года. Можно лишь благодарить судьбу за то, что это было сделано вовремя, иначе Крайнев своей книги мог бы уже не увидеть. До последнего времени его преподавательский график оставался насыщенным, и время для работы над «Монологом» Владимир Всеволодович нашел не без труда. В декабре 2009 года мы встретились в его доме в Ганновере, где маэстро прожил без малого 20 лет, и посвятили будущей книге неделю, ежедневно беседуя по несколько часов.

Книги

Банально, но факт: есть книги, глубина и содержательность которых обратно пропорциональны объему. Небольшое, но совершенно необходимое уточнение: мэтр отечественной музыки Сергей Слонимский — не только композитор, давно и справедливо признанный во всем мире, но и первоклассный музыковед и пианист. Эти же три начала гармонично соединились в герое повествования, вот почему автор находится с ним как бы на одном поле.

Репертуар

Прошло уже добрых два десятилетия с тех пор, как Норман Лебрехт опубликовал свою сенсационную книгу «Кто убил классическую музыку», а затем и другие работы на ту же тему. Вскоре в мире развернулась широкая дискуссия о том, выживет ли настоящая музыка, в которой приняли участие ведущие критики, менеджеры и блогеры разных стран. Наши критики и музыковеды пока молчат… Полагаю, однако, что пришло время и нам задуматься: сбываются ли эти пессимистические прогнозы. «Конечно же, нет, о чем тут говорить», — скажут мне рядовые слушатели. Ведь музыкальная жизнь бурлит, повсюду проходят тысячи концертов, десятки, если не сотни музыкальных фестивалей и конкурсов, лучшие музыканты пользуются огромной популярностью, их знают и любят. Всё это так, но не совсем так.

Книги

«Музыкальная карьера Тани Федькиной началась чрезвычайно рано. Об этом свидетельствуют броские газетные заголовки: «Композитору — шесть лет», «Автору оперы… восемь лет». Да и исполнительский дебют ее состоялся в 1968 году, когда ученице 5 го класса Центральной музыкальной школы было всего двенадцать лет… После окончания школы Федькина поступила в Московскую консерваторию и стала студенткой в классе Е. В. Малинина. Вскоре пришли и первые заметные успехи… В 1975 году она завоевала третью премию на Шопеновском конкурсе в Варшаве. В данном случае конкурсная награда уж никак не была подведением итогов… По мнению Е. В. Малинина, наиболее свободно чувствует себя Федькина в романтической сфере. Среди ее лучших достижений — интерпретация шумановской «Крейслерианы», экспромтов Шуберта, многих произведений Шопена, Первого концерта Чайковского. Природный пианизм, точность исполнительских намерений ярко проявляются у Татьяны Федькиной в трактовке сонат и фортепианных концертов Моцарта.

Книги

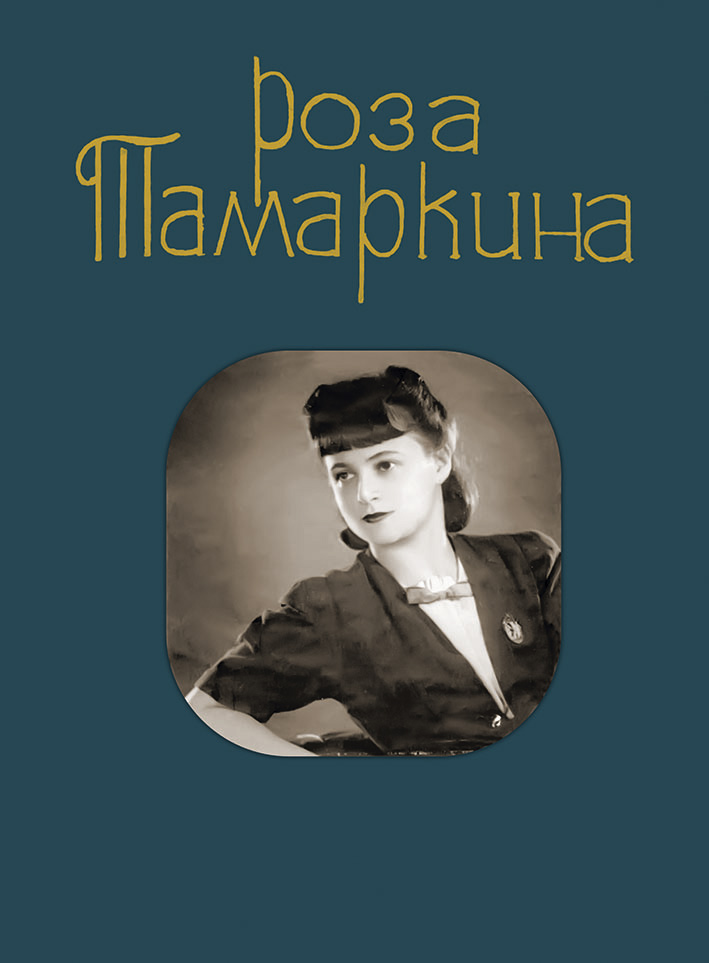

Несколько лет назад, работая на фирме «Мелодия», автор этих строк участвовал в переговорах с японскими коллегами. В ходе беседы гости с воодушевлением заговорили о русской пианистке Розе Тамаркиной. Хорошо помню собственные чувства — и радость, и удивление. Увы, плохо знают наших старых пианистов и в России и, тем более, за рубежом. Тем не менее, речь шла именно о ней, Розе Тамаркиной (1920–1950), ярчайшей и, увы, так рано угаснувшей звезде мирового пианизма.

Образование

Настоящая публикация завершает серию статей, посвящённых истории фортепианного факультета Московской консерватории (см. «PianoФорум» №№ 1–3, 2011). Предлагаемый материал охватывает период от середины ХХ столетия до настоящего времени. Конечно же, краткая публикация может очертить лишь контур огромной суммы деяний и свершений, осуществлённых в ходе исторической эволюции.

Образование

Все музыканты прекрасно знают, что расположено в Москве в доме 13 по Большой Никитской. В течение пяти лет я, как полноправный студент, посещал Московскую консерваторию и всякий раз любовался ее прекрасными зданиями. От этого ансамбля, которым как будто управляет памятник Петру Ильичу Чайковскому, всегда веет гармонией и теплом. Сегодня в многоликой и разноязыкой толпе студентов я направляюсь к серой громаде Берлинского университета искусств, и меня издали приветствуют гигантские фигуры античных героев из серого гранита. Я снова стал полноправным студентом, но теперь уже в Германии.

Образование

Среди исполнительских классов Московской консерватории фортепианные всегда занимали центральное место. Педагоги-пианисты, как в ХIХ в., так и на пути к 100 летию вуза (1966) в определяющей мере способствовали созданию и развитию главного Центра музыкального образования и исполнительства в СССР, его международному признанию и славе.

Образование

11 марта 1881 года в Париже скончался Н. Г. Рубинштейн. У фортепианных классов консерватории, как и у всего Училища в целом, впереди были четыре года «смутного времени» и блестящая эпоха рубежа ХIХ–ХХ столетий. После смерти легендарного артиста и администратора быстро прояснилось, что многое в консерваторской жизни держалось исключительно на личных контактах, связях и обаянии Николая Григорьевича, на его работоспособности и бессребреничестве. С уходом московского Рубинштейна особенно остро обнаружилась финансовая несостоятельность «музыкального Училища», проблемы взаимоотношений с РМО и управления педагогическим коллективом. Фактором стабильности выступал налаженный учебный процесс, опиравшийся на Устав, принятый в 1878 году и действовавший до начала ХХ века, на учебные программы и сложившиеся художественные традиции.