Новости

Событие

28 декабря 2012 в Белом зале Музея изобразительных искусств имени Пушкина перед публикой предстал Михаил Плетнёв-пианист — впервые за последние шесть лет.

Новости

Конкурс носит имя Май Линд (урождённой Майи Копьевой, 1867–1942), вдовы предпринимателя Арвида Линда. Будучи страстной любительницей музыки, она завещала часть своего состояния Академии им. Сибелиуса «для развития искусства фортепианной игры». Первый конкурс состоялся в 1945, проводился с интервалами от одного до четырёх лет. В 2002 состязание впервые прошло в статусе международного, его временной шаг теперь — пять лет.

Персона

Один из признаков удачной карьеры — когда человек с годами всё более и более занят. Один из примеров подобной карьеры — мой собеседник. Народный артист России, кандидат искусствоведения, бессменное (с 1968) «фортепианное лицо» одного из лучших камерных ансамблей последних десятилетий, «Московского трио», Александр Бондурянский уже много лет является профессором кафедры камерного ансамбля и квартета, а затем и проректором Московской консерватории. В 2011 году он возглавил созданный Департамент артистической деятельности. Беседа проходила «короткими очередями», между многочисленными телефонными звонками, 7 ноября 2012.

Памятная дата

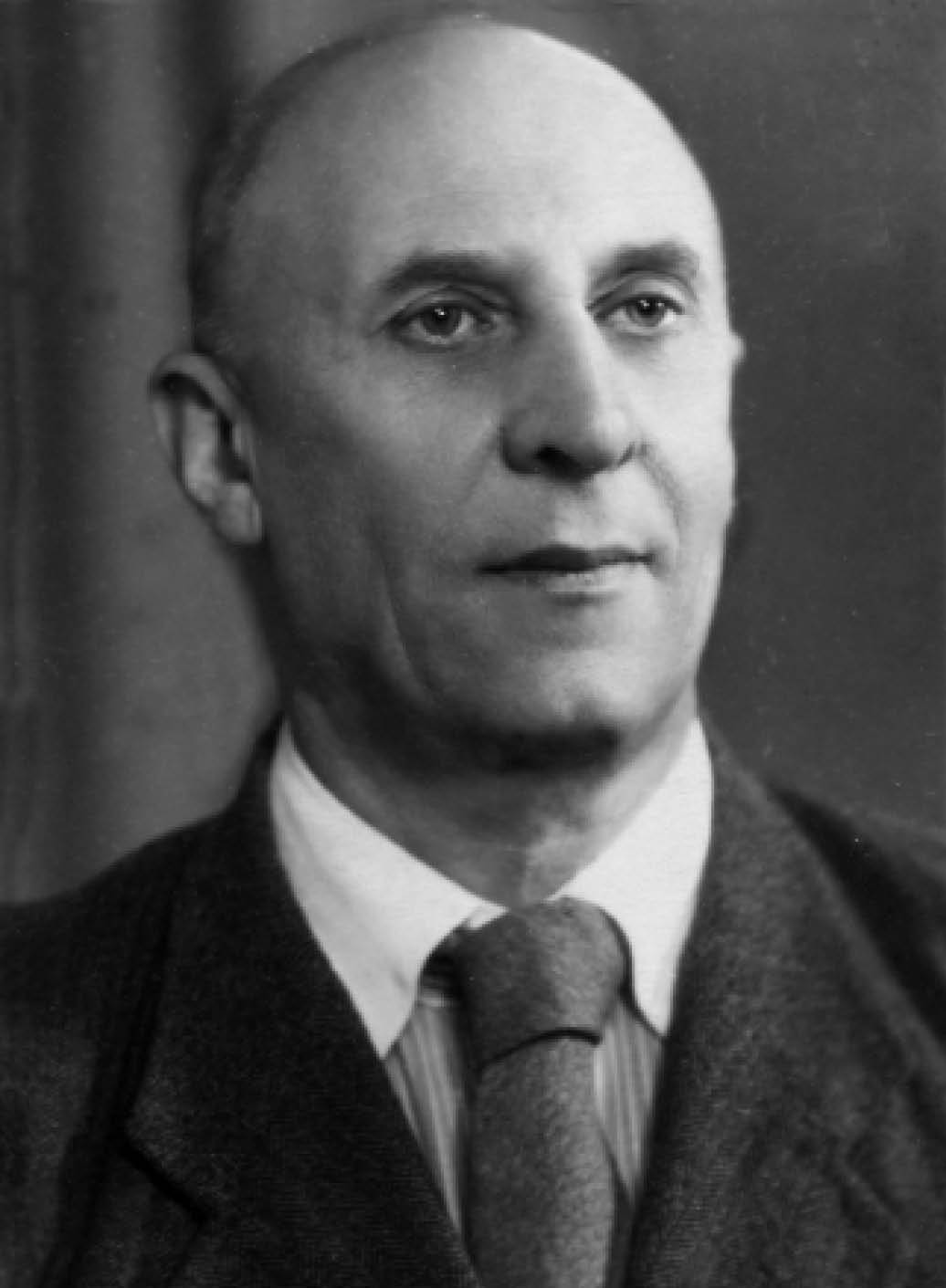

Так сказал о музыке Дебюсси ещё в 20-е годы минувшего столетия французский исследователь его творчества Морис Эммануэль. Сказал по-французски тонко, с указанием на главный содержательный знак. В 2012 мы отметили 150 лет со дня рождения французского гения.

Конкурсы

В июне 2012 в Киеве состоялся очередной, IX Международный конкурс мо-л одых пианистов памяти Владимира Горовица. Победителем в старшей группе стал аспирант Московской консерватории Александр Синчук, II

Исторический архив

В «PianoФорум» № 2, 2012 была опубликована первая часть эссе Александра ДЕМЧЕНКО, посвящённого двум величайшим фигурам ХХ века — Марии Юдиной и Эмилю Гилельсу. По мнению автора, эти пианисты олицетворяют два магистральных направления, которыми в той или иной степени идут и все другие музыканты-исполнители. Различие между данными направлениями можно условно обозначить через контраст таких определений: пианизм субъективно-романтического типа и пианизм объективно-классического типа. М. Юдина могла быть классичной, мягкой и «деликатной» (к примеру, в некоторых моцартовских сонатах или в шубертовском Экспромте Ges-dur op. 90 № 3), а Э. Гилельс — «тенденциозным» и нарочито грубоватым (скажем, в Тринадцатой сонате Бетховена или в III части шубертовской Сонаты D-dur op. 53), однако безусловная доминанта первой склонялась к романтическому «пианизму особенностей», а второго — к классическому пианизму «золотой середины». И каждый из них был в сравнении со многими другими, пожалуй, особенно органичным и последовательным в избранном «амплуа». Именно эти контрастные их устремления и стали акцентами в воссозданных творческих портретах.

Исторический архив

Пушкинская строка идеально очерчивает идеальные же взаимоотношения музыкантов. Реальность, увы, гораздо жёстче. В действительности эти отношения простираются от многолетней творческой дружбы, вовсе не всегда обоюдно комплиментарной, напротив, подчас требовательной — до откровенной зависти и порождаемой ею вражды (пушкинский Сальери — «псевдоним» многих завистников, как минувших времен, так и нынешних).

Репертуар

Продолжая разговор о неизвестном фортепианном наследии Всеволода Петровича Задерацкого, сегодня мы обратимся к одному из самых поэтичных и экспрессивных сочинений позднего периода его творчества — фортепианному циклу «Легенды» (1944). В отличие от уже ставших известными «Тетради миниатюр» или 24 прелюдий композитора, «Легенды» до сих пор почти не появляются на концертной сцене. Однако этот цикл, при всей своей компактности дающий исполнителю широкие возможности для самовыражения, заслуживает самого пристального внимания, как яркое и своеобразное явление отечественной фортепианной музыки ХХ века.

Персона

Однажды в диалоге с Дмитрием Александровичем Башкировым мы отметили, что многое в интерпретациях его воспитанника Станислава Юденича кажется новым, особенным, необычным. Маэстро оживился: «Знаете, однажды мой знаменитый зять, Даниэль Баренбойм послушал Юденича и сказал: «Он мне понравился не во всем. Кое с чем я категорически не согласен. Но вот ведь что: я не могу забыть его исполнение!». После одного из таких незабываемых выступлений с пианистом встретилась Марина Аршинова, а итогом встречи стал предлагаемый читателям монолог артиста.

Репертуар

Творчество Ивана Соколова-композитора — своеобразный дневник последней четверти ХХ — начала ХХI веков. Личность музыканта развивалась в конфронтации традиционного и новаторского, в многогранных переплетениях культурных направлений, находящихся, как правило, в оппозиции друг к другу. Искусство художника вмещает в себя романтические традиции московской школы, идущие от Чайковского, Аренского, Рахманинова, смелое новаторство, унаследованное от Скрябина, Прокофьева, Шостаковича. Соколов длительное время увлекался идеями Кейджа, Штокхаузена, Кагеля. Композитор отмечал, что подобно Кейджу, который одно время являлся для него «свежим воздухом», он — анархист в искусстве. А анархизм Соколова это беспредельность возможностей, где, по словам самого музыканта, правит единственный закон — любовь.