Эссе

Для нас уже стало привычным, когда клавирабенды несут в себе концепционный принцип. Либо это монографические программы, либо посвящения конкретной эпохе от венского классицизма до романтизма или же фортепианной классике XX века. И часто концертные программы составлены из репертуарных «коньков» — произведений бесспорных, многожды звучащих, вроде бы идеально выражающих устойчивое амплуа того или иного пианиста. Здесь как бы нет риска, и даже мы, слушатели, ждем очередной встречи с узнаваемым: вот этот имярек — мастер интерпретаций Шопена, Шумана, а этот ожидаем нами в Прокофьеве, Шостаковиче или… Словом, это и суть те самые артистические клише ожидаемого и не раз одобренного публикой. Уточню: публикой не слишком взыскательной.

В четвертом номере «PianoФорум» за 2018 год помещено пространное интервью с Юрием Мартыновым — мультиинструменталистом, блестящим знатоком и мастером воплощения стилей музыкальной эпохи «до фортепиано». Там речь идет о так называемой «аутентике» (термин А. Любимова, удачно заменивший не слишком удачный «аутентизм») — могучем течении в современном исполнительстве, устремленном к реконструкции «исторического» звучания произведений разных эпох, но прежде всего — эпохи барокко-рококо и раннего классицизма. В центре обсуждения Мартынова клавесин и, быть может, важнейшим итогом размышлений музыканта стала попытка обоснования целесообразности аутентики в ситуации, когда огромный и ценнейший пласт наследия оказывается перенесенным в другую инструментальную сферу. Естественно, в нашем журнале мы обсуждаем лишь ту часть аутентики, которая скоординирована с нашим инструментом (шире — с нашим инструментарием). В стороне остается все, связанное с инструментально-ансамблевым наследием, с оркестром, оперой, словом, — все, что за пределами отношения «клавесин — рояль».

Стала возможной транскрипция известной фразы «Распалась связь времен». Сегодня говорим: «Распалась связь идей». Мир homo sapiens и homo ludens, единый в симфоническом синтезе прошлых веков, распался на два культурных пространства. Чем дальше во времени, тем обособленней определяют себя две эти гигантские сферы, тем нагляднее обрыв связующих нитей и нарастание ощущения бикультурного поля современного человечества. Известный культуролог, профессор И. Левяш намечает триаду «культура — цивилизация — варваризация», полагая, что из глубин современной цивилизации прорастают два стремления: к культуре и варваризации. Но последняя врывается именно в культурную сферу. Тема культурного основания современной варваризации звучит парадоксально, но ощутимо оправданно. Варваризация культуры — вопрос не проясненный, но уже маячащий на горизонте. В той же мере, как проблема бикультурного пространства, в нашей сфере породившего два устойчивых и сугубо современных понятия: «музыкальная индустрия» и «музыкальный академизм». Последний и станет объектом наших размышлений.

Умное слово о музыке ценимо всеми. Особенно теми, кто устремлен к более глубокому «интеллектуальному сопряжению» с искусством в надежде проникнуть в таинство (и проникнуться таинством) искусства звуков. Умная книга о музыке выводит и профессионала, и любителя из четырех стен устоявшегося кругозора, раздвигает пространство представлений и приобщает к звучащим сокровищам искусства через проникновение в неосознанное, недослышанное, не рассмотренное скользящим взором, не осмысленное в системе сравнений. Книга ведет и вглубь, и вширь, помещая конкретный феномен в мировой культурный контекст. Книга об искусстве — в определенном смысле такое же произведение, как и сам феномен искусства. Необычайно сложна задача, поставленная автором самому себе: быть (чувственно, разумом) в самом произведении и одновременно — в стороне, «на дистанции рассмотрения», в стороне — то есть в том самом контексте мировой духовности, которая соединяет нерасторжимыми узами и музыкальный феномен, и автора книги, и читателя.

Нет, мы, конечно же, из прошлого. Для каждого из нас — из разного прошлого. Но в любом случае переживаемое нами сейчас — будущее для канувшего времени. Для кого-то наше настоящее — реализованное далекое и совершенно непредвиденное будущее (например, для автора настоящих строк), для других — вполне ожидаемый результат развития близкого опыта. Для каждого из нас прошлое все равно остается с нами, выраженное с разной мерой активности действенного присутствия. Кто-то вовсе забывает ушедший опыт, кто-то не может от него избавиться и либо упорно применяет его, либо борется с ним, достигая новизны и самых различных комбинаций, смешения действий и знаков в формировании своего настоящего.

Для того, чтобы осознать себя в настоящем, необходимо вспомнить минувшее. Для творческого сознания важны не только плоды технической эволюции, приводящей к ощущению «нахождения в будущем». Важно постоянно гнездящееся в сознании соотнесение настоящего с различными ступенями прошлого — пережитого и не пережитого, лишь представляемого. Время не проходит. Оно вечно. Как говорил Руссо, это движущийся образ неподвижной вечности. Но каждый этап движения в вечности фиксирован символикой искусства. Бальзак называл искусство «одеждой нации», но не меньше оснований назвать его «одеждой времени».

Исполнитель в сущности — самый несвободный из всех творящих. И, как всякий несвободный, он, по словам Пастернака, «идеализирует свою свободу». Для него свобода — это прежде всего радость исполненного долга. На пути к итогу он совершает творческий акт присвоения композиторского замысла. Он становится создателем художества. И это подлинно творческий акт, ибо, согласно упомянутой выше мысли Платона, все, что вызывает переход из небытия в бытие, — творчество. Исполнитель осуществляет второй акт перехода в бытие (т. е. в звуковую реальность). А подлинное творчество немыслимо вне свободы самоощущения и действия.

Наше искусство несет в себе тайну и очарование абстракции, тайну невидимого, но ощущаемого. Отражает ли оно жизнь в ее предметной сущности? Безусловно, нет, если иметь в виду собственно «искусство звуков», не включающее слово. Но вряд ли кто отважится сказать, что наше искусство не связано с живым мироощущением человека во все эпохи его существования. Оно, несомненно, отражает жизнь, но не в формах самой жизни. Его эволюция непостижимым образом резонирует процессу развития мира людей, планетарному масштабу превращений качеств и смыслов, противостояний, контактов и напряжений. В многосложном перечне составляющих сущность человеческого мироздания фактор соотнесения национального (локального) и универсального (всеобщего) представляется важнейшим. Особенно сегодня, в эпоху коммуникативного взрыва, обеспечившего прежде всего монологичность культурной вестернизации, но параллельно — новые предпосылки и к т. н. диалогу культур.

В отличие от собственно искусства, культура в формах её социального преломления подвержена действию принципа исторического прогресса с его обязательным отмиранием конкретных «знаков времени», не отвечающих новым социальным вызовам. В этом прогрессирующем процессе наиболее консервативная роль отведена музыкальному образованию, поскольку само искусство не подвержено принципу прогресса. Изменение контура культуры не сразу влечёт за собой изменение образовательных структур. Теоретическая и методическая мысль всегда нацелена на обобщение отстоявшегося опыта. Реальная практика обновления искусства всегда шла впереди образования, главной задачей которого во все века являлось научение опыту, сохранение ранее созданного как актуального, более того, осознаваемого как главенствующего в построении сферы «господствующего потребления».

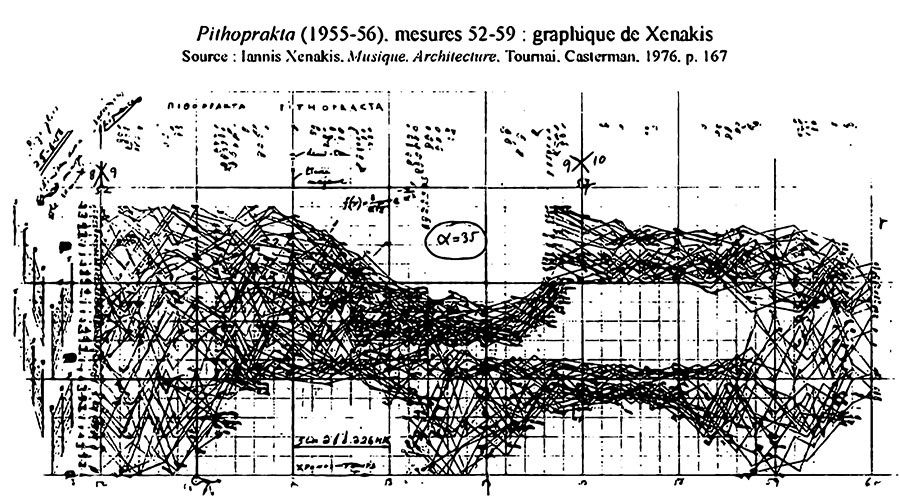

Следует отчётливо понимать, что ХХ век создаёт свою ауру музыкальной жизни. Прежде всего, он утверждает классическое наследие в новой демографической и социальной ситуации, делает его достоянием миллионов. Концертные залы, вырастающие один за другим в разных странах и на разных континентах, заполняются прежде всего великим наследием минувших веков. Но мы помним: определяющим знаком каждого периода развития художественной культуры является генеральная творческая тенденция, даже если она не захватывает пространство культурной жизни, но таится в её сердцевине, определяя главный вектор фантазийных усилий. На этом векторе расположены своего рода «знаковые определители» времени, главным индикатором которого являются именно со-временные сочинения. Поскольку символом нового времени является именно творчество, обратимся исключительно к нему. В орбиту свершившихся стилевых метаморфоз вовлечен и обширнейший круг сочинений для фортепиано. Многое из этого круга уже давно причислено к классическому наследию, но воспринимается как принципиально отличное от магистральных стилевых определителей музыкального прошлого. Новая экспрессивность времени привела к изобретению новых средств воплощения экспрессии интонационной.

Коренные изменения, которые предложил ХХ век в области музыки, могут служить одним из индикаторов суммарных метаморфоз, случившихся с человечеством в ушедшем столетии. Поэтому сравнение условного семантического поля музыки ХХ столетия с подобными «семантическими полями» предшествовавших эпох может быть осознано в качестве одной из проблем философской антропологии.

Академические программы филармонических концертов делятся на пять главных видов: симфонические, сольные фортепианные (Klavierabend), сольные вокальные (с фортепиано), инструментально-ансамблевые (с фортепиано и без), хоровые (a cappella). Как правило, наиболее сложно устроенными оказываются симфонические программы, ибо кроме жанра симфонии они включают ораториальные сочинения, оперные фрагменты, но главное (и почти обязательно) — инструментальный концерт. И следует признать, что практика выделила концерт с солирующим фортепиано в первый ряд. Это самое распространённое жанровое вкрапление в симфонические программы.

Сегодня мы все отчётливее осознаём, что фортепиано покидает Олимп универсализма. Настаёт век новых источников звука, век звукосонора, «звукоживописи», смешения звукокрасок и кластерных синтезов, эпоха уже не ладового, но сонорного ритма. Монохромия рояля наскучила творцам. Сочинение за роялем становится анахронизмом, а сочинение для рояля — большой редкостью и, в случае удачи, — свидетельством «классического профессионализма». Жанр фортепианного концерта торжествует именно в силу тембросмешения. Даже из классического фонда чаще извлекается для вынесения на большую эстраду концертный жанр, поскольку симфонические программы оттесняют на второй план Klavierabend. Роль дирижёра в продвижении современного пианиста возрастает чрезвычайно.

Но это, условно говоря, ещё вершина тонущего айсберга, вершина, которая всё ещё над водой. Спускаясь с Олимпа, и на спуске своём рояль всё ещё несёт громадную просветительскую функцию. Бессмертие классического фортепианного репертуара — залог бессмертия и самого инструмента. Но с авансцены социально-культурной жизни он вынужден уйти. И уже затонувшие слои исторического гиганта под названием «эпоха господствующего фортепиано» говорят о необратимости процесса.

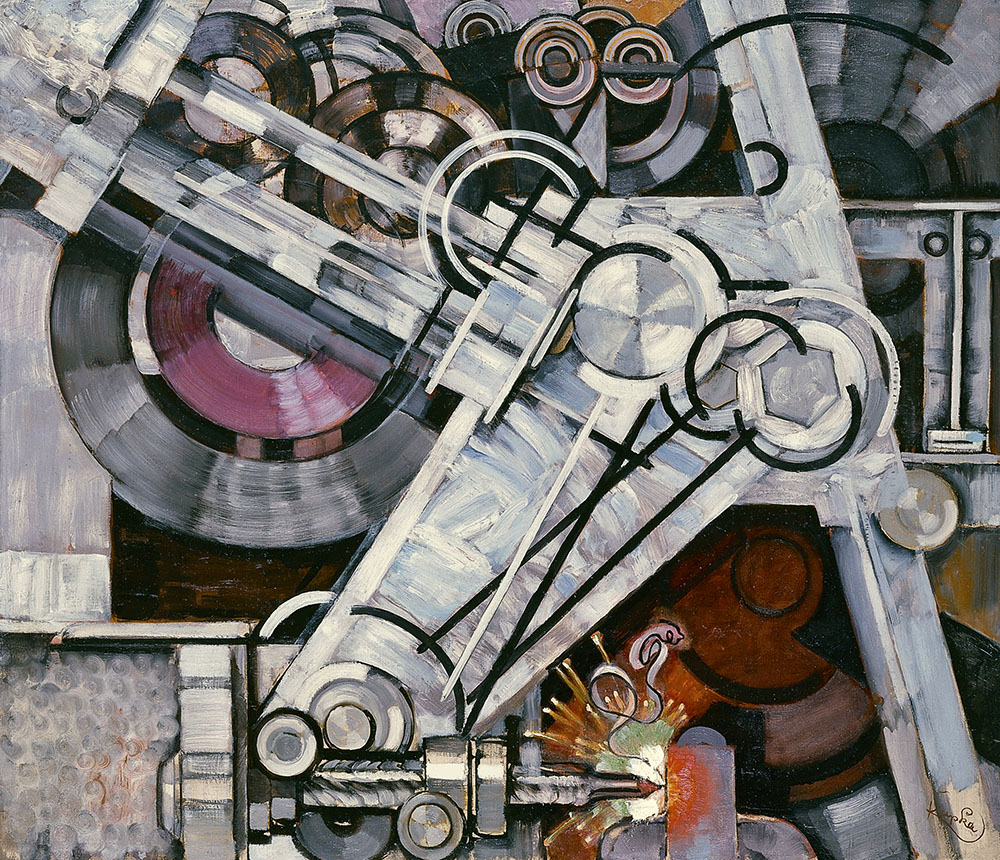

Пожалуй, сравнивать разные искусства могут лишь сами носители искусства. Точнее, — его создатели. Они внутренним и часто безошибочным чувством ощущают природу и собственного, и смежного искусств. Василий Кандинский ещё на заре ХХ века, в пору, когда Дебюсси начали сравнивать с художниками-импрессионистами, поддержав правомерность сравнений, высказался со всей определенностью: «В наши дни различные виды искусства учатся друг от друга, и как часто их цели бывают схожи». Василий Кандинский — основоположник нефигуративной живописи — ещё в 1910 году провозгласил новый догмат: «Когда потрясены религия, наука и нравственность и внешние устои угрожают падением, человек обращает взор от внешнего внутрь самого себя». Его книга «О духовном в искусстве» — апология нефигуративной живописи, насквозь пропитанная не просто параллелями с музыкой, но чувством необходимой апелляции к музыке, ибо предлагает он создавать живопись, которая бы не иллюстрировала музыку, но брала за основу её ритмы и формы.