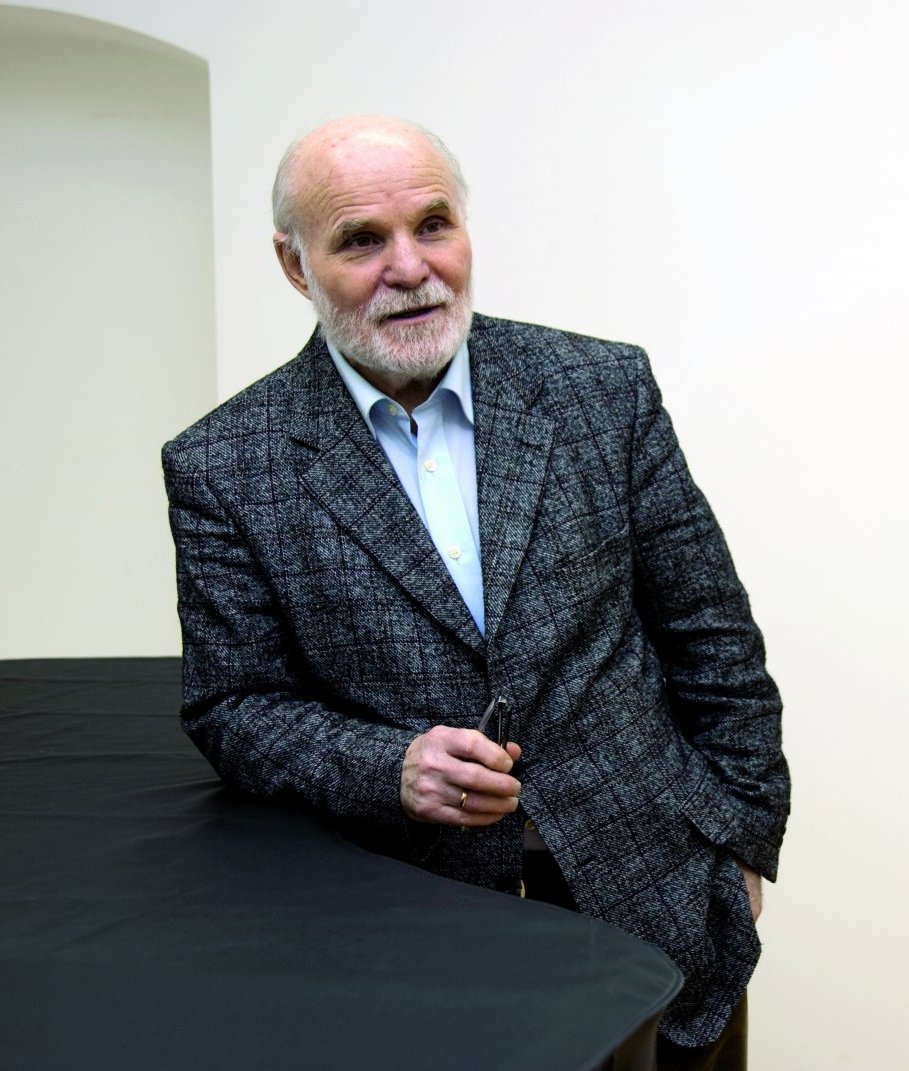

Владимир Частных: «В создании Ассоциации фортепианных мастеров я увидел свое будущее»

Дата публикации: Ноябрь 2025

Наш собеседник — дважды юбиляр в 2025 году: в августе отметила 35-летие Ассоциация фортепианных мастеров, созданная и возглавляемая им, а 24 ноября — 90 лет самому герою. Владимир Карпович — подлинный музыкальный деятель, пришедший «в музыку» сравнительно поздно. Сначала были исторический факультет Московского университета, освоение целины, работа в международном турбюро «Спутник», восемь тоскливых лет в Институте стандартизации. И вдруг — резкая перемена траектории: в 1972 Владимир Частных становится проректором Московской консерватории. Среди его славных деяний на этом посту — реставрация Большого и Малого залов, первого и второго учебных корпусов, освоение перешедшего в юрисдикцию консерватории зала Синодального училища и всего Рахманиновского корпуса, обновление парка роялей, разделение абонементного отдела и читального зала библиотеки. Но — пусть обо всём расскажет сам Владимир Частных.

— Владимир Карпович, между Институтом стандартизации и Московской консерваторией — «дистанция огромного размера». Каким образом Вы в возрасте 37 лет превратились в проректора главного музыкального вуза страны?

— Как ни странно, в чисто географическом смысле особой «дистанции» не было: Институт стандартизации и Московская консерватория, по счастливому совпадению, находились в одном районе Москвы — Краснопресненском. И вот ребята-кадровики спрашивают меня: «Не хочешь в консерваторию? Там место освободилось. Можем порекомендовать тебя». Моя первая реакция была: «Вы что, с ума сошли?», а потом — «Давайте!». Вскоре раздался звонок из Министерства культуры, и меня пригласили на встречу к ректору — Александру Васильевичу Свешникову. Я уже не помню подробностей, но помню один вопрос: «Молодой человек, а Вы связи в Москве имеете?» Я пожал плечами и ответил: «Александр Васильевич, никаких связей у меня нет. Но зачем они нужны, если все связи — у консерватории?». Как мне потом рассказали, именно эта фраза решила всё: Свешников любил консерваторию беззаветно, и всё, что касалось консерватории, было для него дорого.

Забавно, что Минкульт меня не сразу утвердил. На первой встрече заместитель министра, курировавший консерваторию, сразу заявил мне: «Тебе сколько лет? 37? Не обижайся, но я против». Я позвонил Свешникову и грустно сообщил об этой встрече. А через неделю меня снова вызвали в Минкульт, к другому заместителю министра — Василию Кухарскому. И его реакция была диаметрально противоположной: «Надо же, какой молодняк к нам работать идёт! Когда можете приступить?». Я попросил пару-тройку дней, хотя был готов бежать немедленно… (смеётся). И 2 июля 1972 года я пришёл в Московскую консерваторию.

— Что было самым трудным на первых порах?

— Ты знаешь, консерваторский период — самый лучший, самый счастливый в моей жизни. Никто не мешал работать. Я определил главные пункты, необходимые для учебного процесса: это классы, это музыкальные инструменты и библиотека. Кстати, первая задача, которую передо мной поставили, была связана именно с библиотекой. Дело в том, что стеллажи в ней были деревянные, датировались 1898 годом. И пожарники потребовали заменить их на металлические. То есть нужно было за полтора месяца (до 20 августа) вынести все ноты, убрать старые стеллажи, смонтировать новые (к счастью, они уже были закуплены) и вернуть издания на место. Уж не знаю как, но я справился. А потом — новая задача: приближался Конкурс Чайковского 1974 года, и меня назначили его директором. Почему? Потом что тогда финансирование конкурса шло через расчётные счета консерватории.

Параллельно была история с потолком Большого зала: в нём обнаружились огромные трещины. Я ни в строительстве, ни в музыке тогда ничего не понимал, но, когда потребовали заменить перекрытия в потолке на бетонные, я понял, что это трагедия: это как лишить рояль резонансной деки. Дело было в конце учебного года, открыть зал после ремонта нужно было к празднику 7 ноября. В общем, я подготовил письмо на имя руководителя МВД Щелокова и пошёл собирать подписи: Хачатурян, Коган, Ойстрах, Образцова — все народные артисты, Герои социалистического труда… Получив такое письмо, Щелоков сразу прислал в консерваторию своего заместителя, курирующего пожарную безопасность по всему СССР и по Москве. Назначили совещание. Так получилось, что накануне ко мне в кабинет зашёл Ростропович и предложил свою помощь. Я и попросил его прийти на это совещание. Собрались в крошечной комнатке, где сидит администратор Большого зала. Слава просто сказал: «Если вы поставите бетонные плиты, моя нога не шагнёт в Большой зал, и за мной не шагнут и другие музыканты». Вопрос был решён.

Процесс пошёл, но, конечно, не без трудностей. В самом конце октября, когда до открытия зала оставалось около недели, стало ясно: строительные леса из зала (от пола до потолка!) просто не успеть убрать. Райком партии, конечно, беспокоится, обрывает телефоны. И я рискнул: попросил собрать студентов из вузов нашего района (у нас, в частности, геологический факультет университета был) и устроил конвейер: профессиональные строители только разбирали леса, а студенты по цепочке передавали эти конструкции на самосвалы, которые стояли под окнами гардероба БЗК.

6 ноября в зале уже шла репетиция к праздничному концерту. Зашёл Ростропович и говорит: «Заканчиваешь? Надо отметить. Я всё беру на себя». Позвали ректора (тогда был уже Куликов), сели в пятой ложе. Слава принёс авоську: батон за 28 копеек, докторская колбаса и поллитровка. Так и отметили.

— Раз уж Вы упомянули Ростроповича, спрошу: общались ли Вы близко с профессорами-мэтрами того времени?

— По-разному. В самом начале мне было неловко: заходит, например, в кабинет Лев Николаевич Оборин, уже легенда в то время. И мы просто говорим о жизни. Часто заходил Юрий Исаевич Янкелевич, старался во всём помогать. Пианисты — Татьяна Петровна Николаева, Женя Малинин, Серёжа Доренский. С Доренским я в теннис играл… Кстати, именно на корте я ощутил высочайшую духовную сущность Серёжи: удивительно, даже в ситуации азартной игры он оставался подлинным русским интеллигентом.

В общем, мой кабинет был всегда открыт. Было сначала недопонимание с Татьяной Алексеевной Гайдамович, но уже после её смерти ко мне пришёл Саша Бондурянский и принёс её книгу «Русское фортепианное трио». Переиздание увидело свет незадолго до кончины Татьяны Алексеевны, и, как сказал Саша, она настаивала: «Обязательно передай Частных»…

— Насколько я могу судить, именно доброе к Вам отношение профессоров, вообще — педагогов и иных сотрудников консерватории были одновременно и стимулом деятельности, и определённой «подушкой психологической безопасности».

— Был очень сложный период, связанный с аварийным состоянием здания консерватории: в 1976 году прямо на улицу Герцена рухнул кусок штукатурки размером два на три метра (приблизительно там, где сейчас «Кофемания»). Это случилось в 11 утра, к счастью, никто не пострадал, улица была пуста. Представляешь, как отреагировало руководство Москвы, да и не только Москвы, на такое ЧП? Встал вопрос о полном выселении консерватории для проведения капитального ремонта. Больше того, тогдашний министр культуры Демичев вызвал ректора Куликова и предложил: «А давайте я вам за городом построю огромный массив, где будет всё, вплоть до бассейнов и теннисных кортов». Уж не знаю, что он ещё говорил, но я чётко понимал: нам нельзя покидать территорию ни в коем случае! Ведь в Советском Союзе часто было как? Если закрывается здание на капремонт, неизвестно, сколько он продлится.

В общем, надо было найти решение, как проводить капитальный ремонт, не закрывая консерваторию. Обойдусь без подробностей, всё сделали поэтапно. И я всё время говорил: «Какие же вы молодцы, музыканты, терпите всё это!». Но за время ремонта — а это три года, до 1979 — не было ни одного ЧП. Потому что все всё понимали.

— После такого опыта реставрация Рахманиновского зала, видимо, показалась несложной задачей.

— Это была не только реставрация зала, это было практически создание нового учебного корпуса. Зал Синодального училища был передан консерватории 1 июля 1979 года. И, собственно, всё, что было в здании, кроме зала, было разрушено, разобраны все перекрытия… Строители говорили, что для того, чтобы только вынести весь мусор, понадобится около двух лет.

— Но Вы уложились значительно быстрее! Корпус (и, соответственно, зал) открылся в 1982 году.

— Применил уже использованное «ноу-хау» (смеётся). Тогда студенты должны были какое-то время после экзаменов оставаться в Москве. Я уже точно не помню, но я каждому студенту давал определённый участок, который следовало разгрузить. Сделаешь за день — можешь уезжать на каникулы. Многие даже с родителями приходили. В общем, быстро весь мусор вынесли, и у строителей появился реальный фронт работ.

Для меня целью был не только зал. Я видел, как остро не хватает классов, как теснятся студенты и педагоги в читальном зале. И в новом корпусе мы сделали и органный класс, и хоровой класс, и читальный зал. Но самое главное: в это время у меня родилась идея сделать город музыки (квартал от Большого Кисловского до Малого Кисловского переулка). И родилась не на пустом месте, уже шли определённые процессы по «прирастанию зданиями». Даже началась разработка конкретного проекта.

— Жаль, что идея тогда не осуществилась.

— Не совсем. Кое-что удалось. Например, когда в Среднем Кисловском переулке отселили жильцов из многих строений, мы получили почти квартал для оперной студии. Разгрузили корпус Белого зала (ныне Зал имени Мясковского): нам отдали соседний с ним дом, и я перевёл туда классы для виолончелистов и духовиков, которые своими разыгрываниями очень мешали в основном учебном корпусе. Да, а что со Средней Кисловкой происходило? Жильцов расселили, а город продолжал отапливать квартиры, давать электричество. Туда стали проникать бомжи. Я перепугался и стал заселять большие квартиры. Помог Юрию и Наталье Башмет с маленькой дочкой, Шебалину… В библиотеке девочки работали: жили в области, им тяжело было ездить, дал им по комнате. Клавишный цех не забыл: почти каждый мастер получил мастерскую.

— Как то это фантастически прекрасно звучит…

— Ну, не всё так гладко было. В 1982 к власти пришёл Андропов, началась борьба за дисциплину. И кто-то написал анонимку на ректора, в которой, в частности, говорилось: «Проректор Частных заселяет в дома на Кисловском переулке, и не бескорыстно». Ну, да, небескорыстно: кто-то заселился, приходит ко мне, приносит бутылку коньяка или виски… Я даже закупил бутылки, стал всех дарителей вызывать и просить: забери обратно. Но, конечно, пришла комиссия, долго копалась во всём и в итоге предъявила мне «обвинение»: лаборатория звукозаписи недорабатывает час в неделю… Спас нас партийный секретарь Краснопресненского райкома: он пошёл к Гришину [первому секретарю Московского горкома КПСС — прим. ред.], который всегда к консерватории особенно относился, и попросил передать это «дело» ему. И как-то всё на тормозах спустилось, ну, не без выговоров по партийной линии, конечно. Вообще говоря, потом мне юрист сказал, что мне могли инкриминировать даже не уголовное, а государственное преступление. Знаешь, почему? Потому что я взял на себя функции советской власти — распределительные.

— Прямо скажем, Вас сопровождало определённое везение. Тем менее понятен дальнейший ход событий: 1 и 2 июня 1983 года Рахманиновский (тогда ещё, конечно, без имени) зал открывается сольными концертами Святослава Рихтера. Это, в том числе, и Ваш личный триумф. И очень скоро Вы принимаете решение покинуть консерваторию и переходите в Большой театр — заместителем генерального директора.

— Мне стало скучно. Хотелось решать масштабные проблемы, а началась текучка…

— Но, по сути, именно в консерваторские годы вы вплотную подошли к решению той масштабной проблемы, которую решаете и по сей день, — я имею в виду проблему профессии фортепианного мастера в России.

— А началось всё опять случайно… В 1974 году, когда я был директором Конкурса имени Чайковского, приводят ко мне абсолютно растерянного немца — представителя фирмы «Бехштейн»: на улице стоят два концертных рояля, которые привезли на конкурс (видимо, Оргкомитет об этом договорился в период подготовки), а что с ними делать — никто не знает. Я мог, конечно, отмахнуться, но — отправил один рояль в Зал имени Чайковского, второй — в Колонный зал. А с немцем мы подружились, это был Ульрих Адам, впоследствии работавший на фирме «Стейнвей». Тогда, в 1974 я после конкурса спросил его, можно ли отремонтировать большое количество концертных роялей «Бехштейн», которое скопилось в консерватории. Эти были ещё дореволюционные инструменты, конечно, в ужасном состоянии после активнейшей эксплуатации. Он откликнулся: «А почему бы и нет?». И как-то процесс пошёл, в Министерстве культуры идею поддержали, выделили валюту (а это в те времена очень непросто было), кто-то помог организовать транспортировку… Трудно поверить, но всё получилось.

— Я знаю, что Вам принадлежит ещё одна идея: закупка к каждому Конкурсу имени Чайковского двух концертных роялей «Стейнвей», которые потом оставались в консерватории.

— Главной идеей было насытить консерваторию хорошими роялями. А это — валюта, которой распоряжалось только вышестоящее ведомство — Министерство культуры. Вот я и придумал, что выбирать рояли должна комиссия из трёх человек: представитель Минкульта, пианист и фортепианный мастер из консерватории. Эта идея Минкульту понравилась (смеётся). Сначала в составе этих комиссий ездил Рудольф Керер (он знал немецкий), потом Лев Власенко (он знал английский).

— Если суммировать, то проблемы фортепианных мастеров Вам были известны, контакты с зарубежными фабриками существовали, — это и видится предопосылками создания Ассоциации фортепианных мастеров в 1990 году.

— В 1987 году я стал вице-президентом Всесоюзного музыкального общества (позже — Международного союза музыкальных деятелей), которое возглавляла Ирина Константиновна Архипова. И мне одновременно хотелось заниматься конкретным перспективным направлением, а не просто «быть вице-президентом». Проблемы мастеров всегда меня волновали, я знал их «изнутри». В 1989 провёл первый семинар в Санкт-Петербурге, на который приехал из Германии представитель фирмы «Стейнвей», изумительный мастер и человек — Макс Маттиас, впоследствии ставший настоящим другом Ассоциации. Он поддержал меня с идеей создания АФМ, и я в этой организации увидел тогда своё будущее. В августе 1990 года в классе № 9 Московской консерватории состоялось историческое собрание: была учреждена Ассоциация фортепианных мастеров.

— С тех пор прошло 35 лет, летом 2025 в Концертном зале имени И. К. Архиповой эту дату вы отметили большой встречей фортепианных мастеров России и семинарскими занятиями. Давайте сначала «за здравие»: что удалось сделать за 35 лет?

— Изначально основным направлением нашей деятельности мы видели образовательные программы: это технические семинары под руководством высококлассных специалистов, это перевод специальной литературы для мастеров, организация стажировок на зарубежных фабриках. Если говорить языком цифр, то за эти годы мы провели 100 очных семинаров мастеров ведущих фортепианных фирм («Стейнвей», «Бехштейн», «Блютнер», «Петроф», «Ямаха», «Каваи» и других). Практическим итогом многих семинаров стало «исцеление» инструментов в консерваториях и других музыкальных учебных заведениях России. Издали семь важнейших книг, перевели 135 статей. Более 30 членов АФМ прошли стажировки на фабриках в Германии и Чехии. В 1995 наша Ассоциация была принята в Europiano — Союз европейских ассоциаций фортепианных мастеров, в 2015 мы выиграли право на проведение конгресса Europiano в Москве, который прошёл с огромным успехом. Благодаря деятельной поддержке преподавателя знаменитой Людвигсбургской школы фортепианных мастеров Гюнтера Шайбле мы провели в России два международных экзамена для фортепианных мастеров на получение сертификата «Europiano», такие сертификаты сегодня имеют 30 наших мастеров.

— Можно ли чуть подробнее о книгах?

— Самая масштабная работа — это издание трехтомника Карла-Йохана Форсса: «Ремонт пианино и роялей», «Регулировка механики пианино и роялей», «Настройка пианино и роялей». Это многостраничные фолианты, бесценные учебники, подробно рассматривающие все процессы работы с инструментом, с огромным количеством иллюстраций и схем. Все три тома — абсолютный must have и для начинающих свой путь в профессии, и для состоявшихся мастеров. Нельзя не упомянуть имя переводчика: это замечательный фортепианный мастер Владимир Клопов.

— Помимо образовательной деятельности, Ассоциация с первых лет существования вела планомерную работу по повышению статуса профессии фортепианного мастера.

— Да что там статуса, по признанию самой профессии! Мы написали множество писем, и только в 2003 году «достучались» до Минтруда: было принято постановление о включении профессии настройщика пианино и роялей в перечень особо важных и ответственных работ, при выполнении которых устанавливается месячная тарифная ставка, исходя из 11 и 12 разрядов ЕТС. Поверь, для всех, кто трудится в бюджетных учреждениях, это было очень важно!

— Владимир Карпович, пора переходить к «наболевшему». Откуда вообще берутся фортепианные мастера? Что делать молодому человеку, который хочет освоить эту профессию?

— Раньше в профессию приходили из промышленности — устраивались учениками на фортепианные фабрики, осваивали азы, потом шли обучаться в мастерские к опытным специалистам. Не буду рассказывать длинные истории, если коротко, то в России никогда не было специализированного учебного заведения, нацеленного на подготовку высококлассного фортепианного мастера. Нашей мечтой было создание Центра подготовки фортепианных мастеров, где соединялись бы и теория, и практика. В этом, кстати, нас очень поддерживала Ирина Константиновна Архипова, написала обращение к тогдашнему мэру Москвы Ю. Лужкову. И — казалось бы, свершилось: в 2007 в московском Строительном колледже № 12 было открыто отделение по подготовке настройщиков пианино и роялей, единственное учебное заведение в России, выдававшее сертифицированные дипломы. Планировалось, что там можно будет и получать образование с нуля, и повышать уже имеющуюся квалификацию. Была проведена большая подготовительная работа, разработаны методические программы.

— А в чём подвох?

— В том, что это была хозрасчётная история. За обучение должны были платить сами мастера или те организации, которые их направляют. И если москвичи поначалу могли себе это позволить, то ребята из других городов, конечно, нет. Надо ведь жить в Москве, что-то кушать… В общем, этот проект просуществовал всего два года. Моё глубокое убеждение: подобное учебное заведение должно содержать государство. Как 20 лет назад, так и сейчас я не перестаю удивляться: на бюджетные деньги приобретаются дорогостоящие инструменты, а обслуживают их неучи, доводят порою до плачевного состояния. То есть — государственные средства просто «утекают в песок».

Сегодня, спустя 35 лет после создания Ассоциации я спустился с небес на землю и понимаю, что пока идея создания базовой государственной школы для фортепианных мастеров неосуществима. Поэтому я радуюсь каждой отдельной личности, которая остаётся в профессии и делает успехи. А уж как они приходят… Приведу тебе оптимистичный пример из жизни. Приехал в Москву молодой человек, выбрал для себя два направления, одно из которых — фортепианостроение (о котором он раньше и не слышал ничего). Пришёл в школу «Квинта-2» [Частную школу настройщиков «Квинта-2» создал в 1990 году Валерий Порвенков (1937–2012) – ученый, изобретатель, кандидат технических наук, руководитель единственной в СССР лаборатории по изучению физики звука клавишных инструментов, в советский период – преподаватель настройки фортепиано на различных курсах при фабриках «Лира» и «Заря». Школа функционирует по сей день. – Прим. ред.], потом ко мне. Этот молодой человек очень хорошо проявил себя на семинаре, и мы с Максом решили организовать ему стажировку на фирме «Стейнвей». Собственно, эта стажировка и решила его дальнейшую судьбу: по возвращении из Гамбурга этот парень начал работать в лучших московских учебных заведениях и концертных залах, сегодня с ним хотят сотрудничать знаменитые пианисты. И я считаю этот случай итогом в том числе и своей конкретной работы.

— Означает ли это, что без стажировки на фабрике в «фортепианной державе» хорошим мастером не стать?

— Опять же, все индивидуально. Ты же помнишь нашего замечательного мастера Евгения Артамонова? Он не стажировался в Германии, ему довелось работать в классах специального фортепиано Московской консерватории. Он общался с Николаевой, Обориным, Заком, Флиером, особенно много — с Рихтером и Гилельсом. Он умел делать невероятные вещи в невероятных условиях. Разумеется, это призвание, талант, назови как хочешь…

Кстати, после неудачи со Строительным колледжем я предпринял ещё одну попытку построить образовательную базу. Я провёл переговоры с Гюнтером Шайбле из Людвигсбургской школы, и он согласился вести в Москве курс для 12 человек из разных регионов России с тем, чтобы из них сделать, что называется, «инструкторов на местах». Мы рассчитали стоимость проекта (с учётом изготовления необходимых дорогостоящих моделей механики пианино и роялей для обучения). Этот процесс как раз совпал с началом внедрения Президентской программы по оснащению музыкальных школ и школ искусств отечественными инструментами (2018). Тогда Минпромторг и Минкульт подготовили соответствующие документы, не буду вдаваться в подробности — об этом много уже написано. Если коротко — в России заработали четыре предприятия по производству пианино (а позже — и роялей), соответственно, необходимо было задуматься о кадрах. Мне показалось, что моя идея обучения резонирует государственной политике, и я записался на приём к заместителю министра промышленности и торговли, курировавшей историю по «возрождению фортепианного производства». Она меня выслушала, даже одобрила идею. Но потом дело зашло в тупик: деньги предложили взять у новоиспечённых предприятий, а те заявили, что средств на этот проект нет. Потом пандемия… Так всё и заглохло.

— Я не понимаю, а как можно создавать производство, если нет соответствующих профессионалов?

— Говорят, что на этих фабриках учат.

— Кто?

— Не знаю. Может быть, что-то изменится, если кто-то из авторитетов музыкального мира скажет на Совете по культуре: «Фабрики сделали, но давайте теперь кадры для них подготовим!». А ты знаешь, что до сих пор нет государственного стандарта профессии фортепианного мастера? А это необходимо, чтобы учить!

— Давайте попробуем посмотреть на ситуацию с другой стороны. А хотят ли сегодня молодые идти в эту профессию? Старая гвардия, к сожалению, превращается в «вымирающий вид»…

— Это как раз то, чем мы сейчас занимаемся. Есть такая школа «440 герц». Они на коммерческой основе организовали обучение настройщиков, брали совершенно «нулевых» ребят. Приглашали хороших мастеров в качестве преподавателей. И в какой-то момент захотели дружить с Ассоциацией. Вполне логичный тандем: они — представители нового времени, со знанием современных инструментов привлечения аудитории, мы — организация с репутацией. Мы стали сотрудничать, и сегодня 50 процентов молодых ребят, которые хотят стать членами АФМ, — из этой школы. Собственно, когда мы начали эксперимент…

— Вы про онлайн-семинары? Очень смущающая меня тема, если честно.

— Мы начали не от хорошей жизни — в пандемию. И на каждом «зуме» было по 50–60 участников. Но я отметил странную закономерность: сначала приток слушателей, а потом, как только объявляется сложная тема, они исчезают. Был период, когда в онлайн по два-три человека приходило. Но я не бросал начатое. Конечно, не сразу всё получилось, но теперь выстроилась довольно жизнеспособная система. У нас — годовой курс, 100 часов. Там пять блоков: основы фортепианного дела (пять семинаров), настройка (пять семинаров), ремонт (17 семинаров), регулировка (семь семинаров), интонировка. Всего 50 семинаров.

— Правильно понимаю, что каждый семинар — с использованием отснятых видео на семинарах очных, в «доковидную» эпоху?

— Да, мы комбинируем материалы и онлайн-участие специалистов.

— Вы верите, что можно научить настройщика, который работает руками, в режиме онлайн?

— А в зале, когда участник семинара сидит на последнем ряду и половины происходящего не видит и не слышит, лучше? Представь, обсуждается определённая тема. Как правило, в онлайне «наготове» пять педагогов, опытные мастера. Заканчивается видео, и мы начинаем их «раскручивать». Допустим, один спрашивает: «Вы обратили внимание, как мастер выполнил операцию? А почему он закрутил винт именно снизу?». И идёт детальное обсуждение с показом. Потом ещё вопросы от «публики». Каждый семинар рассчитан на два часа, а в реальной жизни длится около четырёх. Расходиться не хотят!

— Может быть, потому, что им важно почувствовать себя частью профессионального сообщества? Давайте закончим «рекламной паузой». Что нужно, чтобы вступить в АФМ?

— Не так уж и много: две рекомендации от членов Ассоциации и подтверждение пятилетнего опыта в профессии.

Беседовала Марина ЗАДЕРАЦКАЯ