Антиромантизм: путь к обновлению

Когда закончилась эпоха романтизма? Когда эстетика романтизма оказалась выведенной из действия? Когда окончательно выразительные средства, копившиеся на долгом пути «эволюции романтического», покинули пределы творческого внимания? Все эти вопросы могут быть заданы творцам, исследователям искусства, культурологам. Бессмысленно задавать их исполнителям, которые и в наше время призывают романтическую музу как символ одухотворённой личности. Их усилиями эпоха романтизма продолжается и сегодня, все великие ценности романтических обретений живут и сверкают, как прежде. Но в творческих процессах, в сочинительстве произошел тектонический сдвиг, изменивший ландшафт нашего искусства. Исполнительский корпус не мог не откликнуться на это. Не только в силу того, что без исполнения нет музыкального явления вообще. Он не мог не приступить к процессу селекции, назначения «событийных качеств», извлечения из широчайшего контекста нового искусства знаковых акцентов, символических новооткрытий, резонирующих изменившемуся характеру бытия и новой ментальности.

В истории искусства нет жёстких барьеров. Инерционные продления вольно перетекают через преграды отрицаний, а условные демаркационные рубежи назначают историки искусства, и рубежи эти на самом деле прозрачны и проникаемы для всего, что постепенно теряет инерцию господствующего присутствия. Но если для творческой мысли действительно свойственно чувство некоей рубежности, ощущение нового и порой единственно возможного «интонационного контекста», то исполнительская мысль всеохватна как следствие всеохватности исполнительских устремлений и воли. Для исполнителя рубежи — лишь «ориентиры реагирования», а любопытствующая воля парит над рубежами. Но ориентиры, как «сигналы стиля», — ключевое обстоятельство в системе интерпретационных решений. Вот почему стоит задуматься об антиромантизме, разрушившем романтическую эстетику и опрокинувшем роскошное музыкально-грамматическое «здание», предложив новые конструкты мышления. В сущности эти мысли связаны с требованиями изменения исполнительских подходов, которые обусловлены контрастными творческими предложениями ХХ века.

Слова «романтизм», «романтичность» связаны с чем-то духоподъёмным. А вот слова-возражения: «антиромантизм», «антиромантичность» несут иной оттенок. Первое слово — рациональный, второе — огорчительно-засушливый. Само слово «антиромантизм» обрело значение дефиниции, привлекаемой в связи с самыми различными явлениями ХХ века. Однако несмотря на определённую размытость понятия, именно антиромантизм несет в себе очевидный позитив значения, соединенного в нашем сознании с вожделенной символикой новизны, счастливого поиска, открытия и новообретения. Видимо, между словами «антиромантизм» и «антиромантичность» простёрлась большая, быть может, непреодолимая дистанция.

Антиромантизм — это не стиль, не направление, не какая-либо техническая основа формообразования. Это тенденция, набиравшая силу из глубины самого романтизма и воспринимаемая исключительно релятивно к нему. У антиромантизма романтический корень, а путь к антиромантизму берёт начало в сердцевине именно романтических исканий. Романтизм как будто сам нёс в себе вирус отрицания апологии личностной чувственности. Созерцание, пейзажность, картинность, вообще, всякого рода «звуковой визионизм» — порождение романтизма и одновременно — фундамент импрессионизма.

Музыкальный импрессионизм можно признать наиболее ранней попыткой отклонения от романтического вектора, первым и ярчайшим провозглашением антитезы и своей (новой) «формулы искусства». Импрессионизм назначает свой вектор, на стреле которого — задача преодоления чувственности, точнее, — рождения новой чувственности, в стороне от патетики и открытой экспрессии. Флёр дымки окутывает импрессионистскую чувственность. Восторг перед самим искусством как будто становится во главу угла, но живой, иной раз предметно выраженный жизненный след по-прежнему ощутим и ясен.

Импрессионизм как направление — самодостаточен. Никто не назовет его антиромантизмом. И он действительно — абсолютное порождение романтизма. Но это не ветвь на стволе. Это уже другое дерево, другая крона. Оно проросло ещё в «романтическом саду», но уже вплотную к его краю. Дальше, за пределами «ограды» возникают иные ростки, воспринимаемые как нечто декларативно противоположное романтической эстетике.

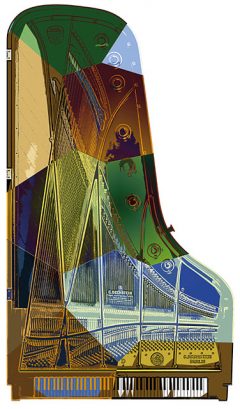

И все же импрессионизм — решительный шаг в сторону от романтизма. Он отвечал неким веяниям времени. Вот что говорит Ортега-и‑Гассет по этому поводу: «Необходимо было изгнать из музыки личные переживания, очистить её, довести до образцовой объективности. Этот подвиг совершил Дебюсси». При всем преувеличении содеянного Дебюсси, на самом деле создавшего особый тип импрессионистской чувственности, мысль эта обнажает тенденцию, которой суждено было развиться до степени, близкой к абсолюту. Уже импрессионизм подверг сомнению апологетичность мелоса, в сущности провозглашая паритет мелодического и колористического начал. Это означало первый принципиальный сдвиг в сторону реформы музыкального языка. Рождалось новое отношение к звуку и звукосвязям. Сонорно-колористическое начало проникает не только в гармонию, которая обнаруживает возможность менять структурный облик, но и в мелос. Импрессионизм апеллирует к фортепиано, предельно активизируя его «полихромные» возможности. Рождается новая грань пианизма.

На рубеже тех столетий и в первые десятилетия ХХ-го настает период бурного изменения ментальности, формируемой открытиями науки, пожаром мировой войны, революциями, преобразованием бытийной скорости, рождением новых средств коммуникации etc. Стремительное становление «цивилизации механизмов», первые устремления в макро- и микрокосмос — все это, видимо, привело к тому, что в людях случилось смещение акцентов: с культурного — на цивилизационный. Рождается новое качество в мышлении и мировосприятии, которое условно можно назвать «индустриальной ментальностью». В этом процессе, наверное, и укоренился антиромантизм. Новые направления в музыке не пожелали следовать по пути, намеченному импрессионизмом. Целый веер тенденций раскрывается из одного источника — из непреложного стремления найти звуковое соответствие новому контуру цивилизации. Самое удивительное, что, согласно традиции, первым обнаруживает себя поиск нового «чувственного соответствия». Экспрессионизм — синоним гипертрофии чувственного. Гипертрофия — суть разрушение классицистского фундамента романтизма, энтропия романтизма. Это означало разрушение выразительных средств. Прежде всего, ревизии подверглись тональность и мелос. Но всякая энтропия жаждет замещения, и оно приходит. Открыты додекафония и техника Klangfarbenmelodie — следствие разрушительной и одновременно созидательной работы «гипертрофии романтического».

В этой системе фортепиано всё ещё обнаруживает свою видную позицию, хотя и не столь рельефно выраженную. Вместе с тем, отступление в глубину обороны началось. Но фортепиано всё ещё сохраняет свою природную сущность и «память инструмента». Однако ни 23‑й, ни 33‑й опусы Шёнберга и, тем более, ни 27‑й опус Веберна невозможно воспроизвести, не изменив (по сравнению с романтическим опытом) всю природу контакта с клавиатурой. Додекафония, серийность, пуантилистичность основаны на иной ценности звука. Это не количественное, но качественное и, если угодно, — семантическое отличие, ибо звук обнаруживает стремление к самоценности. Певучая звукосвязь, линейная звукослиянность романтического типа здесь неуместны. Антиромантическая тенденция очевидна, и она базируется на новом музыкально-грамматическом основании.

Реформа через гипертрофию и конечный приход в новое «эстетическое пространство» и к новой грамматической концепции стали первой фазой поиска музыкально-звукового соответствия некоей общей устремлённости к конструктивизму. Одновременно здесь зародился импульс движения к торжеству сонорного начала, то есть продолжение того, что предложил импрессионизм, но на иной музыкально-грамматической платформе и в ином семантическом поле.

Пародируя Владимира Соловьева, можно воскликнуть: «Конструктивизм! Хоть слово дико, но мне ласкает слух оно». Обаяние так называемого музыкального конструктивизма — в его претензии на всеохватность и в неуловимости конечной дефиниции. Понятие это в большей мере пребывает в сфере нашей теоретической интуиции, нежели примыкает к перечню рационально обоснованных значений. «Конструктивизм» многолик и готов, подобно хамелеону, принимать различные оттенки. К нему может быть отнесено всё, что выдвигает конструктивный элемент в значении «фигуры формы», оттягивающей на себя роль определяющего семантического знака. По сути, все разновидности композиций, где в роли инициального начала выступают звукоструктура и (главное для исполнителя!) — система звукосвязей, можно отнести к явлению конструктивизма. И это не только серийные композиции. К примеру, фуга из Концерта для двух фортепиано Стравинского — явление чисто конструктивистского плана: композитор не дорожит индивидуально-мелодическим содержанием темы, но предельно внимателен к её звукоконструкции, выдерживающей все ритмические и интервальные мутации. И это, конечно же, в чистом виде антиромантизм, антитеза опыту Листа, Франка, Регера, Танеева, Глазунова… Здесь его величество Ритм выступает на авансцену и призывает исполнителя пересмотреть привычные подходы.

Другой путь к конструктивизму — через крайнюю мобилизацию техники остинато. Полиостинатные формы раннего Стравинского — наглядное отражение тенденции. И снова ритм, ритмическая полифония, ритмические motto — во главе угла. Достаточно вспомнить финал Седьмой сонаты Прокофьева и известное «Basso ostinato» Щедрина, чтобы ощутить отличие барочной техники с остинато от новой, отличие и техническое, и семантическое, и, конечно же, — отличие в выборе интерпретационных решений.

Сергей Прокофьев, светлый князь новой музыки, возвращает фортепиано на передовой рубеж эстетических сражений. Он ищет ритмо-энергетические образы, находящиеся в резонансе с новым ритмо-звуком эпохи, с её «ритмическим императивом» и металлическими отсветами. Между наполненной песенностью Токкатой Шумана и Токкатой Прокофьева, иными его «ритмическими наваждениями», простёрлась пропасть, трещина во времени, весьма наглядно разделяющая романтизм и его отрицание. Прокофьев один из первых ощутил «индустриальный ритм» времени и гением своим подтолкнул других к созданию «образов конструкций». Здесь и симфонический «Завод» Мосолова, и фортепианные заводы, рельсы, авто, карусели, ритм конных лав и военных рокад В. П. Задерацкого — одного из немногих композиторов, обратившихся к фортепиано для создания образов и ритмов конструктивно-механической составляющей нового мироздания. И это тоже явление антиромантизма, где апелляция к новым средствам становится необходимостью.

Но вернемся к Прокофьеву. Он кажется воплощением поиска новой эстетики и путей освобождения и от генной эстетической зависимости, и от музыкально-грамматических основ романтизма. Прокофьев (вместе с другими гигантами первой половины ХХ века) формирует новую тональность и новые принципы высотного стягивания формы. И всё это на путях декларированного антиромантизма как преобладающей, но не всеохватной (sic!) идеи. И всё это, прежде всего, — в сфере фортепианной музыки, в ситуации сохранённой «памяти инструмента». Тем не менее, Прокофьева не сыграть в шопеновской манере: новый мелос, новая ритмика, новая вертикаль, графичность письма, а значит — чувство иного колорита, артикуляции, в целом — иного контакта с клавиатурой. Последний для таких авторов, как Прокофьев, Барток, Хиндемит, ранний Шостакович — другой, нежели для нововенцев, ибо новая тональность не отпускает звук в «автономное плавание», назначая линейную звукосвязь важнейшим конструктом интонационной идеи.

Наконец, ещё один могучий соратник антиромантизма — неоклассицизм. Это собирательное понятие. Оно накрывает различные явления с префиксом «нео» — необарокко, неоренессанс. Но не неоромантизм, также прораставший в недрах «антиромантического кластера» и вспыхнувший во второй половине ХХ века в значении «нового» светящегося вектора, указующего точку изменённого возврата в великой спирали эволюции. В пределах антиромантического неоклассицизма возникло немало подлинных шедевров. Прокофьев лишь заглянул в это пространство, но оставил немеркнущий след этого своего жеста в Классической симфонии, ставшей действительно вневременной классикой. Стравинский и Хиндемит — создатели шедевров также и в области фортепиано. Соната Стравинского, блистательно возрождающая старосонатные принципы формообразования, Ludus tonalis Хиндемита — извлечение на новый свет барочной идеи полифонического цикла. И это разные «нео», требующие разного интеллектуального подхода в интерпретации. Если нововенцы двинулись в сторону эмансипации звука, то Стравинский двинулся в сторону эмансипации интервала. Конечно, это лишь тенденция. Ритмопульс образует особый тип линейности — энергетику связанных интервальных цепей. Исполнитель должен это и понять, и ощутить. Подобно тому, как в Ludus tonalis должен быть воспринят и передан синтез чистого конструктивизма (в соотнесении прелюдии и постлюдии), барочного звуковедения контрапунктов фуг и новотональных гармоний.

В пределах неоклассицизма не выдвинуто большого числа собственно фортепианных опусов, вошедших в концертный обиход. Отступая, фортепиано сохраняет себя в различных ансамблевых сочетаниях. Но, наряду с этим, оно начинает «терять память». К середине века инструмент с его классическими возможностями пытаются убрать с магистральной дороги. Постимпрессионистские опыты раннего Мессиана и раннего Булеза воспринимаются как явления, стоящие сбоку. Увлечение сонором толкает к поиску нового звука, рождается так называемый «препарированный рояль». Но это уже другая тема, достойная специального обсуждения. Это тема потери старой и обретения «новой памяти» инструмента, тема резонирования эсхатологическим склонениям ментальности людей атомного века. Тема эта связана с герметично-авангардными течениями и исполнительским осознанием новых звуковых ценностей. К ней мы обратимся отдельно.

Итак, на позициях антиромантизма случилась великая музыкально-грамматическая революция. Антиромантизм, как эстетический протест, стал для музыки поистине импульсом тектонической силы. Однако в масштабе исторического времени антиромантизм воспринимается в большей мере в значении некоего «восклицания», нежели в значении «пролонгированного направления». Это было восклицание-призыв, воззвание к революционной активности творческого ума. Что же до контекста художественного бытия, то он оставался по-прежнему во многом романтичным. Усилиями исполнителей золотая струна великой традиции продолжала звучать. Молодой Шостакович, предельно чётко воплотивший в своих ранних опусах идеи антиромантизма, становится заметным участником первого Шопеновского конкурса в Варшаве. Красноречивый знак времени! Из этого реального противоречия эпохи постепенно прорастала новая творческая интенция, устремлённая к диффузии противоположностей, к слиянию «про» и «контра». В плавильном котле суммарного контекста художественной жизни постепенно рождались контуры относительно устойчивых форм в сфере собственно творческих (композиторских) предложений. Эту тенденцию можно условно назвать «новым академизмом», вольно и разнообразно объединившем открытия эпохи провозглашённого антиромантизма, авангардных новопривнесений середины минувшего века, фольклорных истоков (это уже от романтического времени) и собственно романтической традиции в её прихотливых пересечениях с новыми (и новейшими) музыкально-грамматическими основаниями. Пожалуй, именно отечественная музыка стала наиболее ярким выразителем «нового академизма» в творчестве и в фортепианной сфере в частности. Блистательные фортепианные сонаты Б. Тищенко, виртуозно выполненные сонаты и циклы Р. Щедрина, яркие фортепианные сочинения В. Рябова, А. Чайковского, А. Муравлева, С. Слонимского, В. Кобекина, А. Лемана и многих других композиторов несут в себе «знаки синтетичности», ставшей в свою очередь «знаком академичности». В конечном итоге, знаменитая «полистилистика» А. Шнитке — это тоже путь к «академизации» через синтез, и его фортепианные опусы несут в себе отсвет романтической экспрессивности. В этой «новой академичности» всё определяет мера индивидуальной проявленности, проще говоря, — мера таланта. Гениальная индивидуальность — залог новых открытий. Ждём…