«… к черной черте на белом фоне»

Как вспоминала актриса вахтанговского театра Алиса Коонен, присутствовавший на одном из ее званых вечеров в 1913 году Александр Скрябин говорил о сложном времени в жизни и искусстве, о мучительном кипении страстей, которое сотрясает мир, но когда «это кипение достигнет апогея, все придет к простой формуле: черная черта на белом фоне, и все станет просто, совсем просто».

1913-й год, когда автор «Прометея» декларирует свою формулу, был для Скрябина, можно сказать, знаковым. Именно в этом году завершены Восьмая, Девятая и Десятая сонаты, Две поэмы ор. 69, написаны эскизы сочинений малых форм последних, 70-х опусов, завершенных в 1914 году, среди которых поэма «К пламени», Пять прелюдий ор. 74, параллельно автор работает над грандиозной Мистерией «Предварительное Действо»… Все это знаки поворота Скрябина к новому стилю, отмеченному новаторскими идеями в сфере формостроения, гармонического языка, но прежде всего — особым лаконизмом фортепианного письма, действительно напоминающего геометрические росчерки на нейтрально-белом фоне. И все же формула Скрябина пока остается для нас загадкой. Мы едва ли сумеем ее разрешить, не обратившись к универсальной творческой концепции «космизма». Чему, собственно, и посвящен наш очерк.

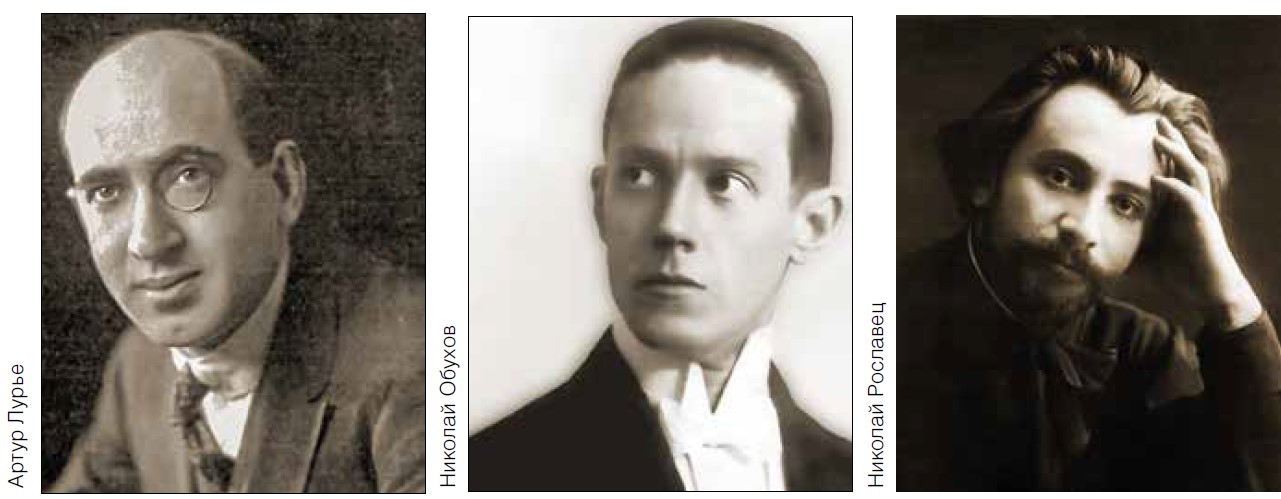

Наверное, именно в поздних сочинениях Скрябина надо искать точки отсчета того величайшего воздействия русского гения, которое отражалось в фортепианном искусстве плеяды композиторов, младших современников и последователей Скрябина — Артура Лурье, Николая Обухова, Николая Рославца. Но особые преломления скрябинского мироощущения нашли отклик в фортепианных сочинениях Всеволода П. Задерацкого.

Задерацкий познакомился со Скрябиным в 1910 году у Танеева; творческие контакты двух «собратьев по духу» продолжались и далее. По мнению нашего современника, сила притяжения композитора именно к позднему творчеству Скрябина нашла выражение «не только в отказе от тональности в классическом ее выражении, не только в особого рода «отдаленной близости» скрябинских «гармонических фонем» и ритмов, но в особом космизме, в устремлении к пространству чистого Духа» (В. В. Задерацкий). По утверждению сына композитора, «Скрябин был для него тем планетарным телом, гравитация которого действовала с непререкаемой силой».

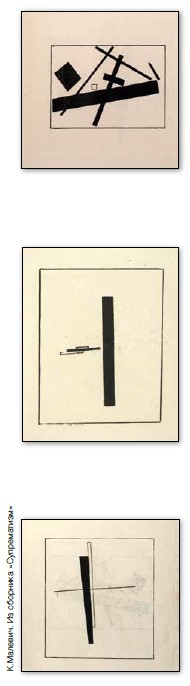

К. Малевич. Динамический супрематизм. 1915-1916

Мысль о «черной черте на белом фоне» была высказана Скрябиным в канун мировых социальных потрясений. Их подземные толчки ощущал не только автор профетической идеи «Мистерии». Именно в этом же 1913 году состоялась премьера первой футуристической оперы Михаила Матюшина, Алексея Крученых, Казимира Малевича «Победа над солнцем». Малевич писал Матюшину о воображаемой музыке будущей оперы, в которой было бы «побольше взрыва и стона земли». Но уже два года спустя, в декабре 1915 года в Петрограде открылась «Последняя футуристическая выставка картин „0,10“», на которой экспонировались супрематические полотна Малевича. «Новая моя живопись не принадлежит Земле исключительно, — писал художник в связи со своими первыми супрематическими полотнами. — В человеке, в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение отрыва от шара Земли».

Характерно, что в музыке (и прежде всего в последних фортепианных опусах) Скрябина также присутствовали предчувствия «отрыва от шара Земли». Любопытен авторский комментарий к Прелюдии op. 74 № 2. Атмосферу музыки Скрябин сравнивает с пустыней. «Это, конечно, не пустыня физическая, а астральная пустыня… Это — высшая примиренность, белое звучание». Скрябин призывает к отрешенному сосредоточению мысли, к отказу от навязчивых «образов», чтобы «вкусить молчания мысли. Сделаться таким пустым, пустым, как будто еще ничего не сотворено». Заглавная ремарка прелюдии très lent, contemplatif (очень медленно, созерцательно), единственное динамическое обозначение pp в начале пьесы, повтор pp, dim. и smorz. в двух заключительных тактах, несколько однотипных артикуляционных штрихов — вот, собственно, все авторские указания, подчеркивающие монотонный, а точнее сказать — монохромный характер исполнения прелюдии. Известно, что сам автор исполнял эту пьесу двояко: либо с легкой темповой гибкостью, либо совершенно ровно, словно замыкая круг, и прелюдия могла бы повторяться еще и еще, как бы создавая сонорный пред–образ «еще не сотворенного»: «белое», «ровное» звучание символизировало «молчание мысли»…

Заметим, что почти в это же время Василий Кандинский разрабатывает свою концепцию цвета. В знаменитом трактате «О духовном в искусстве» с универсумом он ассоциирует сине-фиолетовые тембры, но наивысший философский смысл он видит опять же в цвете белом: «Белое … есть как бы сим-вол мира, где исчезли все краски, все материальные свойства и субстанции. Этот мир стоит так высоко над нами, что ни один звук оттуда не доходит до нас. Великое молчание идет оттуда, молчание такой величины, которое для нас абсолютно. Внутренне оно звучит как беззвучие, что в значительной мере соответствует музыкальной паузе… Это молчание не мертво, но полно возможностей. Белое звучит подобно молчанию… Быть может, так звучала Земля в белый период льдов». И если вспомнить, в полотнах Малевича 1918–1920 годов («Белое на белом», «Супрематизм», ряде других) также присутствуют эти «высшая примиренность», «белое звучание», полное возможностей «молчание». Характерно, что когда Казимир Малевич утверждал супрематическую идею «превосходства чистой чувствительности в искусстве», он пояснял: «Больше нет изображений реальности, никаких представлений идеала, ничего, кроме пустыни! Но эта пустыня полна духовности и беспредметной чувствительности, которая происходит повсюду». Случайны ли совпадения творческих интенций трех провозвестников новой духовности в искусстве?..

Если образ пустыни мы поймем как аллегорию русского космизма, то устремления Скрябина выражали суть космистского аллегоризма в высшей степени. Из призвуков и зовов его астральных пустынь творятся новые имена чистой духовности, раскрепощенной от пут салонных «чувств» и «переживаний».

Скрябин интуитивно предвидел, каким-то гениальным чутьем уловил начертания, по которым устремится сознание нового столетия. Надо было иметь отвагу, чтобы поставить под вопрос то, что для большинства приспешников романтических традиций было истинами несомненными. Надо было обладать даром творческого ясновидения, чтобы предвосхитить многое из того, что будет определять черты музыкальной культуры уже совсем другого XX века.

Скрябин космизма — это воля к интеллектуальному сосредоточению и способность к созерцанию артистически-бескорыстной красоты. В его сочинениях 1911–1914 годов и особенно в последних опусах уже предрешены отказ от «психологизмов» и воспарение в высоты внеперсонального запределья. Вместе с тем атмосфера скрябинских звучаний преисполнена экспрессии, но какой-то особой, раскрепощенной от чувственных «воздыханий» и «переживаний», — это именно экспрессия звуковых абстракций, словно парящих в пространствах космоса. Помимо звуковысотности, темпо-ритма, динамической нюансировки музыка обретает пространственное измерение; вступает в свои права — пожалуй, впервые в истории — новая, доселе внемузыкальная категория. Отсюда и принципиально иная концепция музыкального времени; здесь уже преодолена его повествовательная линейность — время может быть мигом, россыпью мигов, может застыть или превратиться в сферическое пространство.

Эволюция скрябинского стиля от ранней колористической изнеженности к позднему графизму, от самовитости чувств к «молчанию мысли» есть не что иное, как на-хождение путей к музыкально-абстрактному, к той самой «черной черте на белом фоне».

Всеволод Задерацкий

Космистская концепция звуковой организации определяет тонус атональных сочинений 1914–1915 годов Артура Лурье («Четыре поэмы», «Синтезы» и особенно «Формы в воздухе»). Уже в самом нотном тексте «Форм в воздухе» решительно нарушена традиционная логика нотописи. Разрозненные, не связанные между собой фрагменты действительно напоминают отвлеченно-абстрактные «формы», парящие в сонорном вакууме. Резко контрастная шкала динамики, отсутствие привычных обозначений темпов, тактовых черт и размера длительностей еще более подчеркивают отвлеченность звуковых конструкций от какой бы то ни было нарративности, либо линейного континуума. Напротив, в композиции Лурье выражена идея статичной медитативности, свободной от связи с миром «узнаваемых» чувств и образов. Не случайно сам автор размышляет о новом слышании «музыки, преодолевающей текучую архитектонику линеарных воплощений во времени и оперирующей с третьим измерением, направленным в „глубину“ звуковых перспектив».

Отказ от традиционных принципов композиции характерен и для Николая Обухова. В его фортепианных пьесах 1915–1916 годов «Астралы говорят», «Грозные отблески», в циклах «Вечное», «Иконы», «Откровение» выражена идея космизма как сонорного абсолюта — иными словами, звучащего супрематизма (supremus как высший, верховный). Его концепция основана на принципе «абсолютной гармонии» (термин Обухова). Для Обухова было важно, чтобы в звуковой ткани ни один из 12-ти тонов звукоряда не повторялся, ибо (его словами) «дублировка порождает впечатление силы без ясности; оно делает гармонию мутной, загрязняет ее». Идею музыкального супрематизма, основанного на додекафонном композиционным принципе, Обухов осуществил еще в 1914–1916 годах — задолго до «метода композиции с двенадцатью тонами» Арнольда Шенберга, представленного почти десять лет спустя — в 1923 году (в фортепианной Сюите ор. 25).

«Имматериальная музыка» (Борис Шлецер) Обухова и сегодня удивляет своей отрешенной бездвижностью и проскрябинской «астральной» атмосферой, созданной рассредоточенными в пространстве, хрупкими и прозрачными звучаниями. Сочинения Обухова пресса определяла как «музыкальный футуризм», пребывающий «по ту сторону музыки», к которой «вовсе не применим обычный художественный критерий». И характерно: музыку Обухова критики сравнивали с супрематическими полотнами, представленными на упомянутой выставке «0,10».

Вскоре после выставки Казимир Малевич возглавляет группу единомышленников «Супремус». Среди других в ее составе живописцы ран-него русского авангарда Иван Клюн, Любовь Попова, Ольга Розанова, Надежда Удальцова, поэты-будетляне Алексей Крученых, Велимир Хлебников, а также единственный композитор Николай Рославец, чью музыку в авторских исполне-ниях Малевич знал и высоко ценил; Рославец же восхищался его программным манифестом «От кубизма к супрематизму».

«Я действовал по линии живописи. … Он действовал по линии музыкальной»; «… он выходит к формам музыкально как таковым, не выражающим кроме звука ничего», — писал в 1916 году Малевич о Рославце. В это время Рославец увлечен поиском оригинальной, свободной от эмоционально-чувственных подоплек композиторской техники. Надо согласиться с наблюдением Леонида Сабанеева: «Его музыка — мир организованных звуков, в ней есть огромная закономерность и логика, но она абстрактна в своей эмоциональной природе, и, видимо, эмоционализм и не входит в задачи автора».

Обратим внимание: как и в фортепианной музыке Лурье, Обухо ва, в сочинениях Рославца 1915–1922 годов («Две ком позиции», «Две поэмы», «Пять прелюдий» и др.) временная процессуальность все более вытесняется эффектом абстрактно-музыкальной пространственности или — как сказал бы Малевич — «статизмом» аккордовых вертикалей, «брошенных в пространство». Уподобленные застывшим в космической синеве гирляндам, звуковые структуры Рославца действительно ассоциируются с тихими, внезапно озаряемыми космическими сполохами, какими мы их слышим в поздних опусах Скрябина, какими они изображены на полотнах Малевича или Кандинского: прямые, скошенные углы квадратов и ромбов, круги и закругленные линии в черных, красных, белых тонах — поэзия парений на плоскостях живописных полотен…

Сонорные эффекты сочинений Обухова, Рославца, Лурье уже ничем не напоминают о пафосе экзальтированной ли, пряной ли чувственности. Атмосфера их сочинений вновь позволяет вспомнить о скрябинской формуле. Разреженная, гармонически терпкая, балансирующая на гранях то уплотненной, то невесомой звуковой материи, их музыка вызывает ассоциации с беспредметными супрематическими живописными композициями, в которых лаконичные росчерки линий также символизируют космистский «отрыв от шара Земли».

В годы учения в Московской консерватории (1910–1916) Всеволод Задерацкий наверняка был знаком с Николаем Обуховым, также учившемся в Московской консерватории (1911–1913); вполне вероятно, что ему также были известны новации Рославца в области композиторской техники: концепции свободной — «расширенной» — тональности, как и элементы додекафонии, органично войдут в систему композиторского мышления Задерацкого вплоть до масштабного его цикла «Прелюдий и фуг» (1937–1939). Но в композициях Задерацкого конца 1920-х — ранних 1930-х годов нельзя не заметить и принципиальных отличий от авангардных экспериментов футуристов и постскрябинистов предшествующих лет. Был ли ему чужд сам дух эксперимента? Или здесь присутствовало нечто иное?

В фортепианных миниатюрах Задерацкого мы не услышим прямых имитаций скрябинского стиля, как, например, в ранних «Хрупких прелюдиях» ор. 1, Мазурках ор. 7 А. Лурье, в Прелюдиях ор. 10 Анатолия Александрова или в Прелюдиях ор. 8 Самуила Фейнберга. В фортепианных циклах Задерацкого «Тетрадь миниатюр» (1929), «Микробы лирики» (1930), «24 Прелюдии» (1933–34) предстают скорее аллюзии на скрябинские настроения, преподанные в адекватных рисунках фактуры, в гармонически терпких вертикалях, в ломких и кратких интонационных линиях, напоминающих о характерном скрябинском письме поздних опусов.

В.Кандинский. Белый овал.1919

В первом слушательском приближении фортепианные пьесы Задерацкого могут показаться непритязательными эскизами, если бы… Если бы не странный, загадочный синтез вроде бы несовместного. С одной стороны, перед нами силуэты «духа эпохи» — автор виртуозен в понимании музыкального лексикона авангардного времени, с другой, он как бы остается в стороне от радикальных инноваций эпохи, и субъективность чувствований «вне времени» для него приоритетна; кажется, интровертная погруженность в глубины своего «я» здесь пребывает по ту сторону преходящих ценностей «здесь и сейчас». Вернее было бы сказать об уникальном сплаве ностальгических аллюзий и чувствований «из прошлого» с утонченными, поистине скрябинскими — космистскими — измерениями, либо будетлянскими остроугольными росчерками звуковых реальностей. Причем вроде бы стилистически несочетаемые черты образуют у Задерацкого удивительную по своей стройности амальгаму композиторского стиля. «Остро индивидуализированный тематизм» (В. В. Задерацкий) — лишь одно из свойств этого стиля. Но что же еще сообщает музыке верного адепта Скрябина безошибочную узнаваемость и вместе с тем уникальную образность?

Меланхолические настроения могут соседствовать с прорывами экспрессии, вызывающей ассоциации с проскрябинскими интонациями («Облака», «Затаенное» из «Тетради миниатюр»); как рефлексии мечта-тельного скрябинского мира воспринимаются тонко стилизованные со-стояния предсонья и вслушивания в отблески мира сквозь сон (в пьесах «Нежно», «Простодушно» из цикла «Микробы лирики»); будто блуждание взгляда по атональным силуэтам мелодии (пьеса «Певуче») или загадочно афористические абрисы экспрессии (в пьесе «Для левой руки»)…

В цикле «24 прелюдии» сквозь призмы аллюзий мы словно «припоминаем» романтическую ауру Шопена, Шумана (в прелюдиях №№ 12, 14, 20, 23), им контрастны прелюдии, где явно властвуют остинатные ритмы и токкатность, рельефные вертикали и гротескные изломы линий à la Прокофьев (№№ 2,3,5,18). Но ассоциативная доминанта — это, конечно, сама пространственная атмосферность музыки Скрябина. Космос quasi-скрябинских настроений становится, по сути, и смысловым, и концепционным стержнем все-го цикла. От начальных утонченных интонационно-гармонических фигур на фоне регистрово высокой ряби шестнадцатых, чрез экспрессию смятенных смыслов, разъятых молчанием пауз, сквозь загадочность непредсказанных обрывов мысли к терпким гармоническим вертикалям-бликам, к сумрачности остинатных фактурных движений, как неотвязных наваждений затаенного. И рядом — на «золотом сечении» цикла — серебристые россыпи, устремленные в незамутненные выси космической синевы; устремленность, полетность, ломкость — прерванные мечты, изыск недосказанности. И — грандиозные итоговые раскаты колокольного звона, императивные интонации risoluto, огнистая финальность, всепоглощающие языки пламени, охватившего все пространство Универсума — образ Прометея: синтез скрябинского и футуристического набата.

Лаконизм, афористичность высказывания, роднящие музыку малых форм Задерацкого с после-прометеевскими опусами Скрябина, — вот еще одно свойство этого уникального фортепианного стиля. Утверждение подобного лаконизма мысли, чувства, самой пространственно-фортепианной сонорности было для Задерацкого воплощением его индивидуально окрашенного звучащего космоса и выражением той «черной черты на белом фоне», которую искал и его идейный наставник.

В исторических фактах общего поиска иного «характера красоты» и ее формотворческого лексикона проясняется суть интереснейших экспериментов в области новых композиторских техник. Цель тут — преодоление условных границ самой музыкальной выразительности, которая (в представлениях футуристической эпохи) безнадежно повязана антропоморфностью старого и обветшалого романтического флера. В фортепианном искусстве раннего ХХ века манифестировал себя новый художественный императив: отказ от устаревших логических связей и разрушение традиционных устоев музыкального формостроения.

В исторических фактах общего поиска иного «характера красоты» и ее формотворческого лексикона проясняется суть интереснейших экспериментов в области новых композиторских техник. Цель тут — преодоление условных границ самой музыкальной выразительности, которая (в представлениях футуристической эпохи) безнадежно повязана антропоморфностью старого и обветшалого романтического флера. В фортепианном искусстве раннего ХХ века манифестировал себя новый художественный императив: отказ от устаревших логических связей и разрушение традиционных устоев музыкального формостроения.

Лурье, Обухов, Рославец, Задерацкий (и, конечно, не только они), отталкиваясь от разного, шли к единому и общему: они создавали лексикон «другого» сонорного мира. Воля к инакомыслию определяла себя в потребности вслушивания — без излишнего пафоса и ложных страстей — в новую красоту звукотворчества. В системе обретенных художественных координат поэтологическая идея космизма работает и на общую музыкально-творческую цель — деканонизацию традиционных форм и методов композиции при бескомпромиссном раскрепощении музыкального искусства от автоматизмов его восприятия и идиоматических структурно-смысловых клише.

Мы могли бы не вдаваться в детали композиторских новаций в сфере внутриавангардной «космистской» альтернативы, если бы не одно важное обстоятельство: фортепианное искусство адептов Скрябина предполагает свою, исключительно оригинальную исполнительскую концепцию.

Как мы помним, Борис Асафьев говорил, что «новое музыкальное сознание вырабатывает новый тип исполнителя». В этой связи обретают значимость иные точки отсчета, иной лексикон выразительных средств, а говоря шире — иная концепция фортепиано, его звуковой природы в целом.

В космистской музыке идея статичности, медитативности и пространственности продолжается в так называемом «обертональном» пианизме: игра с резонансами, отзвуками, призвуками, глубокая педаль, «протягивающая» аккорды и создающая эффекты эха… Исполнительская адекватность здесь могла выразить себя в тихих звучаниях, когда яркие сполохи озаряли звуковую ткань одномоментно и внезапно; отсюда и культивирование нейтрально-«белого» звука. Вместе тем, утонченное тембровое чутье — только оно способствует воссозданию разноплановой «парящей в воздухе» фактуры. И только так — во внутреннем сосредоточении можно достичь тех эффектов пространственности, которыми так богата музыка русских космистов. Наконец, чувствование нездешней дали, максимальная отстраненность, покой бесконфликтности и рядом — словно нечаянная эмоциональная взрывчатость, краткие, будто на ночном небосводе, вспышки пылкости… — вот те предусловия космистской испостаси «нового типа исполнителя».

И не обращена ли такая исполнительская поэтика к особого рода интеллектуализму в пианистической культуре уже зрелого ХХ века? Если согласиться с этим, то «космистский пианизм», заданный искусством будетлян, был предвестником еще неведомого будущего пианистической культуры. Однако читатель вправе задаться вопросом: не слишком ли односторонни наши умозаключения? Может быть, вернее было бы сказать о синтезе «конструктивистского» и «космистского» пианизма?

Но возможен ли такой парадокс? Попробуем найти ответ в нашем следующем очерке.