На вершине

В «PianoФорум» № 2, 2012 была опубликована первая часть эссе Александра ДЕМЧЕНКО, посвящённого двум величайшим фигурам ХХ века — Марии Юдиной и Эмилю Гилельсу. По мнению автора, эти пианисты олицетворяют два магистральных направления, которыми в той или иной степени идут и все другие музыканты-исполнители. Различие между данными направлениями можно условно обозначить через контраст таких определений: пианизм субъективно-романтического типа и пианизм объективно-классического типа. М. Юдина могла быть классичной, мягкой и «деликатной» (к примеру, в некоторых моцартовских сонатах или в шубертовском Экспромте Ges-dur op. 90 № 3), а Э. Гилельс — «тенденциозным» и нарочито грубоватым (скажем, в Тринадцатой сонате Бетховена или в III части шубертовской Сонаты D-dur op. 53), однако безусловная доминанта первой склонялась к романтическому «пианизму особенностей», а второго — к классическому пианизму «золотой середины». И каждый из них был в сравнении со многими другими, пожалуй, особенно органичным и последовательным в избранном «амплуа». Именно эти контрастные их устремления и стали акцентами в воссозданных творческих портретах.

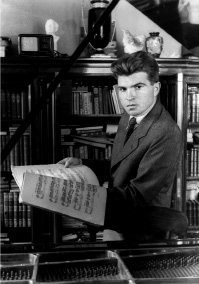

Эмиль Григорьевич Гилельс (1916–1985) родился в Одессе, которая в первые десятилетия XX века дала отечественной художественной культуре исключительно много. Достаточно назвать такие имена в литературе, как Э. Багрицкий, И. Бабель, В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров. Здесь начинала свою «родословную» и целая плеяда выдающихся музыкантов-исполнителей, среди которых Д. Ойстрах, Я. Зак, М. Гринберг, С. Рихтер.

Гилельс был, что называется, музыкантом от Бога. Способности к музыке проявились у него уже в трёхлетнем возрасте. Очень сдержанный в отношении всего личного, он, тем не менее, не без внутреннего волнения вспоминал об одном своём детском увлечении: «Ночью, когда всё в доме стихало, я доставал из-под подушки папину линейку и начинал дирижировать. Маленькая тёмная детская превращалась в ослепительный концертный зал. Стоя на эстраде, я чувствовал сзади себя дыхание огромной толпы, впереди в ожидании замер оркестр, я поднимаю дирижерскую палочку, и воздух наполняется прекрасными звуками. Звуки льются сильней и сильней. Форте, фортиссимо… Но тут обычно приоткрывалась дверь, и встревоженная мать прерывала концерт на самом интересном месте… Мои детские мысли были всецело поглощены музыкой, и я стал учиться музыке».

Систематические уроки начались с пяти лет у Якова Исаевича Ткача, о котором Гилельс впоследствии писал: «Никогда не забуду, что он помог мне поверить в свои силы». Его первый педагог действительно верил в будущее ученика, если через четыре года занятий с ним мог с исключительной дальновидностью пророчить: «Когда он получит должное образование, страна обогатится пианистом мирового масштаба».

Это было сказано после сольного концерта-дебюта, который состоялся, когда мальчику исполнилось девять лет. Проходит ещё немного времени, и юный Гилельс уже способен произвести настоящий фурор. Двенадцати лет его слушали местные композиторы, и К. Данькевич, в будущем самый известный из них, говорил: «Игра его нас всех буквально потрясла, уже тогда мы ощутили львиную хватку, стальной ритм, могучую энергию и солнечный темперамент».

В тринадцать лет Гилельс даёт вполне «взрослый» клавирабенд (сонаты Скарлатти и Восьмая соната Бетховена, пьесы Мендельсона, Листа, Шопена, Прокофьева) и тогда же поступает в Одесскую консерваторию в класс Б. М. Рейнгбальд (как помним, именно тринадцати лет поступила в консерваторию и М. Юдина).

Гилельса обычно считают учеником Г. Г. Нейгауза, под руководством которого он после окончания Одесской консерватории совершенствовался в Школе высшего мастерства при Московской консерватории. Однако сам пианист высказывался на этот счёт не без доли иронии («Сложилась молва, будто „сделал“ меня Нейгауз») и настойчиво подчёркивал: «Справедливость требует сказать, что истинным моим музыкальным воспитателем была Берта Михайловна».

То, что дело обстояло именно так, подтверждают отзывы гастролировавших в начале 1930-х годов в Одессе мировых знаменитостей. С 1920 года живший за рубежом Александр Боровский, прослушав юного пианиста, дал следующую аттестацию: «Потрясён совершенством игры на рояле пятнадцатилетнего Эмиля Гилельса». Тогда же слышавший его Артур Рубинштейн воскликнул в одном интервью: «Я не нахожу слов, чтобы описать, как он играл. Скажу одно: если он когда-либо приедет в Соединенные Штаты, мне там нечего будет делать». Позднее он вспоминал: «Когда я был в Одессе, ко мне привели мальчика, который сыграл на рояле несколько произведений Бетховена и Равеля. Игра его по силе и технике произвела на меня потрясающее впечатление. Этот мальчик был Эмиль Гилельс».

Таким был Гилельс времён его занятий в классе Берты Михайловны Рейнгбальд, о которой он сохранил самую светлую память не только как о замечательном педагоге, но и очень близком себе человеке (на её могиле в Одессе он установил надгробие с надписью «Дорогому учителю-другу»).

Свидетельством неоценимой пользы, которую он извлёк из её советов, служит и совершенно ошеломляющая победа, одержанная 16-летним юношей на Первом Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в 1933 году. Предоставим слово двум очевидцам этого состязания — их заметки хорошо дополняют друг друга.

«В первом туре Эмиль Гилельс выступал после большой группы довольно сильных пианистов. Никто не слышал о нём ничего такого, что могло бы привлечь к нему повышенный интерес. Время подходило к вечеру. Музыки было прослушано много, на лицах слушателей и членов конкурсной комиссии заметно было выражение усталости. Но когда Гилельс с лицом испуганного ребенка вышел, точнее, выбежал на эстраду и сразу, без всякого приготовления „вцепился“ в клавиши и начал извлекать из рояля звуки, все от неожиданности притихли, застыли на своих местах. С первой же ноты, не давая никому ни на мгновение ослабить внимание, Гилельс вёл за собой весь зал. В каком-то музыкальном припадке публика тряслась от рукоплесканий и оваций, как только Гилельс оканчивал следующее по программе произведение. Успех выражался настолько бурно, что Гилельс сначала, недоумевая, долго и пристально всматривался в публику, потом привстал, неловко кивнул головой и поспешно, торопливыми шагами направился к выходу. В стенах этого зала, на моей памяти, не случалось ничего подобного. Гилельс вырвался вперед, перемахнув одним духом все возможные степени конкурсных наград. Фактически уже после первого тура он сделался единственным претендентом на первый приз, как утес возвышаясь над всеми остальными» (П. Коган, видный организатор концертной жизни, автор книги «Вместе с музыкантами»).

«Дело было не только в великолепном пианизме, сокрушающей виртуозности, выразительнейшей темпоритмической устойчивости, но главным образом в другом — в завораживающем характере игры, всепобеждающей волевой активности, жизнерадостном полнокровии… Раздумывая над потрясением, вызванным гилельсовским исполнением, одни полагали, что оно обусловлено ослепительной виртуозностью — достаточно вспомнить феерические пассажи, наэлектризованные бравурные цепи октав и аккордов, сходящиеся в обеих руках быстрейшие двойные терции. Другие указывали на непрерывное ритмическое биение, живое и пластичное. Третьи рассуждали о властной воле и непрекращающемся интенсивном звуковом потоке» (Л. Баренбойм, пианист и музыковед).

Имеет смысл присовокупить к этому ещё два отзыва. Слышавший Гилельса на конкурсе Я. Флиер, по его собственным словам, испытал тогда сильнейший стресс в своей молодости и впоследствии утверждал: «Я абсолютно убеждён, что уже в 16 лет Гилельс был пианистом мирового класса». Выступление юного пианиста на том конкурсе позволило Г. Нейгаузу прозорливо определить важные стороны гилельсовского таланта: «Все, слышавшие его тогда, поняли сразу, что перед ними совершенно исключительное виртуозное дарование. Сила, блеск, темперамент, стихийная напористость ритма, мощь и теплота звука не могли не поразить каждого».

Именно так! Долгое время в Гилельсе поражала прежде всего исключительная виртуозность. Он словно самой своей природой был предназначен для рояля, потому столь настойчиво отмечалась идеальная приспособленность его мышечно-пальцевого аппарата к фортепианной игре. Технических трудностей для него как бы не существовало. Вероятно, свою роль в этом сыграла и та механическая «муштра», через которую он прошел в детские годы под надзором своего первого педагога Я. И. Ткача. В безупречном виртуозном мастерстве Гилельса поначалу основное внимание обращал на себя яркий артистический блеск, связанный в первую очередь с неотразимым brillante пассажей и ослепительностью красочных звуковых каскадов. Но затем в качестве сугубо индивидуального свойства слух начинал выделять редкую полновесность звучания и особую цепкость крупной техники — аккордовую массу пианист прочно держит в руках, делая её компактной, ёмкой, нераздельной. Эта «львиная хватка» вкупе с «крепким, стальным ударом» и «ошеломляющим напором» делала Гилельса «подлинным атлетом фортепиано» (приведены характерные эпитеты, которые в прессе 1930-х годов давали ему А. Альшванг, М. Гринберг, Г. Коган и др.).

На том этапе у молодого музыканта порой отмечали издержки самодовлеющей виртуозности и концертной бравуры, но обычно это перекрывалось такими замечательными качествами его пианизма, как волевая собранность и целеустремленность, интенсивнейший динамизм и неистощимое жизнелюбие, «бьющее ключом» из-под внешнего покрова суровости. Качества эти явственно резонировали лучшим сторонам «эпохи первых пятилеток» с её энергией, бодростью и энтузиазмом (нечто подобное можно было ощутить и в манере М. Юдиной того же периода). Поэтому в исполнительстве Гилельса нередко усматривали музыкальное олицетворение духа времени.

Теперь несколько разноплановых примеров, иллюстрирующих склонности молодого пианиста. Отточенность и роскошь его технического мастерства ярко демонстрировали такие «лакмусовы бумажки» виртуозного стиля, как «Исламей» Балакирева и «Вариации на тему Паганини» Брамса. Кипящая динамическая лава финала Второго концерта Сен-Санса с его мощным и блистательным фейерверком пассажных «синусоид» вызывает ассоциации с неудержимо мчащимся локомотивом. Второй концерт Чайковского воспринимается как пиршество звуков, через которое вдохновенно передается ликующее празднество жизни, пронизанное яркими солнечными бликами. В Первом концерте Листа находим едва ли не полный комплекс всевозможных проявлений, столь свойственных Гилельсу 1930-х и 1940-х: горделиво-импозантный артистизм, бурное изъявление сил, сочетание размаха, масштабности, патетической приподнятости с лирической негой, интимной доверительностью и, наконец, та искрящаяся радость бытия, которая перекликается с поэтическим лозунгом Бальмонта «Будем как солнце!»

В отличие от Марии Юдиной, Эмиль Гилельс был целиком погружён в мир музыки, почти замкнут в нём, пребывая даже в ещё более тесных рамках — в рамках собственно фортепианного исполнительства. Во всём он исходил только из самой музыки и черпал в ней бесконечно много. Разумеется, располагая не только великолепной интуицией, но и цепким природным умом. Вот одно из свидетельств. Гилельс высказывался редко, но то, что письменно зафиксировано и дошло до нас, обнаруживает несомненную глубину и проницательность. Для примера можно привести сказанное им о своём последнем наставнике.

«Нейгауз — одаренная и сложная натура, возбуждавшая толки и приковывавшая к себе внимание окружающих. Для многих он стал символом высокого искусства. По природе, точнее, в душе он был большим артистом (хотя пианистическое мастерство его совершенным никогда не было). Он владел литературным талантом, отшлифованным дружбой с рядом видных гуманитариев. А литературное слово, как было кем-то сказано — это сила и власть! Личность его — интересная, крупная, обладавшая даром широко обобщать увиденное и услышанное». Сказал ли кто о Нейгаузе лаконичнее и точнее?!

Таким же вдумчивым и глубоким, точным и содержательным было и гилельсовское искусство. Поэтому не случайно важнейшую его сторону часто определяют понятием концептуализм. И в свою очередь, чрезвычайно существенная особенность этого концептуализма состояла в монолитной цельности исполнительского замысла, что базировалось на той или иной сквозной идее, вокруг которой пианист концентрировал всё основное в данном произведении.

В качестве стержневого момента может иногда выступать даже отдельный штрих. Скажем, в медленных частях Шестой и Двадцать шестой сонат Бетховена такая роль возложена на акценты-sforzandi с их несколько болезненным оттенком (в соответствии с контекстом тончайшей психологической звукописи, воспроизводимой через очень тихое, как бы полупризрачное произнесение sotto voce). Аналогичную функцию объединяющего стержня порой выполняет чётко очерченный звуковой колорит, приобретающий совершенно определённую смысловую направленность. В Восьмой сонате Прокофьева таким смыслообразующим элементом становится создаваемое пианистом ощущение особой хрупкости и незащищённости человека, а также выдвижение на передний план сокровенного лиризма как спасительной опоры среди тревог и потрясений внешнего мира. Близкая этому мысль становится сутью интерпретации другой сонаты военных лет — Второй Шостаковича. Пианист даёт максимально углублённое истолкование этого масштабного философского полотна: в условиях исключительной непрочности существования, после мучительных колебаний между необходимостью действовать и неотступной рефлексией выбор делается в пользу последней. Тонкая нить бытия, которая в любое мгновенье может прерваться, влечёт к уходу в себя, в свой внутренний мир, к потаенной жизни духа.

Будучи способным к столь неординарным художественным решениям, Гилельс тем не менее по природе своей более тяготел в музыке к концепции преодоления — преодоления сомнений, колебаний, жизненного сумрака и душевной подавленности или лирической размягчённости. Именно это сближает в его исполнении многие вещи, в том числе Сонату a-moll op.143 Шуберта и «Симфонические этюды» Шумана, где он настойчиво и целеустремленно ведёт развитие от сумрака и подавленности к утверждению воли и мужества.

И вполне естественно, что особенно притягательным с данной точки зрения оказался для пианиста Бетховен. Свойственное его музыке активное, героико-драматическое жизнеотношение порождало в исполнительстве Гилельса особенно интенсивный конфликтный накал, высший заряд суровой решимости и волевой собранности, а также подчеркнутую устремлённость драматургического развертывания. Очень показательно в этом плане, как он выстраивает траекторию Четырнадцатой сонаты: после «плывущей» меланхолии медленной части заставляет оживать пульс в следующей части, чтобы вырваться в финале к страстному, поистине вулканическому кипению магмы жизненной борьбы.

Таков Бетховен Гилельса. Вне сомнений — истинный, абсолютно убеждающий. Как в определяющем своем выражении (властный динамический натиск и гражданственный темперамент, оттеняемые контрастами величавых раздумий и проникновенной лирики), так и в «отклонениях» раннего и позднего этапов (к примеру, моцартовская легкость и прозрачность Первого концерта и предромантизм последних сонат).

Не менее убедителен пианист и в музыке Шуберта, где он проявляет завидную чуткость к психологической светотени (II часть Сонаты D-dur op.53) и с удивительной деликатностью, тактом и очарованием умеет преподнести внешне безыскусное, непритязательное, бытовое (Музыкальный момент f-moll ор. 94 № 3). Той же адекватностью покоряет исполнение произведений Листа, с их яркими сопоставлениями образов, с их симбиозом горделивой героики, блистательной бравуры и волшебно-питторескных звучаний (например, в рапсодиях), что в поздних сочинениях дополняется импрессионистской зыбкостью, игрой тончайших переливов и ускользающих бликов («Забытый вальс» № 1).

А рядом — шумановская импульсивность, порождающая столкновение порывистой энергии и отстранений в глубокую задумчивость (в числе исполнительских открытий Гилельса — цикл «Nachtstuecke», что приблизительно можно перевести, как «Ночные пьесы»), шопеновское сочетание фресково-репрезентативного grandioso с изысканно-утонченным аристократизмом (полонезы), свойственная Брамсу строгость, сосредоточенность и самоуглубленность (от Баллад ор. 10 до Фантазий ор. 116). В достаточной степени отмеченная адекватность исполнения касается и композиторов XX века. Допустим, у Прокофьева подчеркивается мощный динамический напор, избыточность сил, живой, непосредственный взгляд на мир — взгляд то отрочески-незамутнённый, то дерзкий, задиристый, насмешливый, и тогда необходимой становится жёсткость пианистического удара, колкая острота штриха.

Словом, очень многое можно аттестовать в духе одного парижского журнала, писавшего о грамзаписи «Лирических пьес»: «Без сомнения, Грига никогда не исполняли так хорошо». То есть речь идёт о безупречном чувстве стиля, что базируется на глубоком постижении художественных особенностей исполняемой музыки. С целью максимального вживания в художественный мир композитора Гилельс обычно массу времени отводил подготовительной работе — переигрывал множество произведений какого-либо автора, прежде чем остановиться на одном и вынести его на концертную эстраду.

Относительно своей творческой лаборатории пианист отмечал: «Каждый раз, открывая первые нотные листы, решаешь задачу, стремишься понять, что думал и чувствовал автор». Именно так — играть не себя и не стремиться к оригинальности трактовки ради самой оригинальности, а с бережностью и тщательностью, но инициативно и творчески воссоздавать соответствующий композиторский стиль и соответствующую историческую эпоху, во всём исходя из конкретного музыкального материала. Как раз об этом выверенном, объективном подходе и писал Д. Шостакович: «Оригинальность и свежесть интерпретации сочетаются у Э. Г. Гилельса с глубоким проникновением в авторский замысел, с подлинным уважением к музыкальному тексту, дающему широкий простор творческой фантазии настоящего художника. Он не стремится во что бы то ни стало «переосмыслить» того или иного композитора, он стремится как можно лучше понять его, творчески сродниться с ним».

Необходимым условием отмеченной объективности стиля был и ещё один важный момент. Долгое время в этом пианисте видели главным образом ошеломляющего виртуоза, музыканта «железной» воли, «стального» звука, заражающего аудиторию звуковым буйством и могучей жизненной энергией. А он, между тем, давно уже был художником всеобъемлющего, универсального склада, в том числе и редкостным лириком, подлинным поэтом своего инструмента.

Любопытен в этом отношении рассказанный им случай из детства. Гилельс вспоминает о первом своём выступлении, которое состоялось в семилетнем возрасте, когда он вышел на публику с сонатой Моцарта. «Я кончил играть. Рояль стоял у самого окна. На дерево за окном прилетели красивые птицы. Забыв, что это эстрада, я с большим интересом стал разглядывать их. Тогда ко мне подошли и тихо предложили поскорее уйти со сцены. Я неохотно ушел, оглядываясь на окно».

Этот эпизод свидетельствует о том, что поэтичность была заложена в натуре Гилельса изначально. И сразу же ещё одно воспоминание — о своем главном педагоге, до которого прежние годы учения (у Я. И. Ткача) проходили преимущественно в нещадных экзерсисах. «Берта Михайловна сумела докопаться до моих лирических качеств. В глубине души все это у меня было, больше того — лирическая музыка вызывала у меня какую-то дрожь и даже слезы. И я любил эту дрожь и эти слезы. Только никто не должен был об этом знать. Я этого стеснялся».

Этот лиризм, который постепенно начал приоткрываться у него в ходе занятий в классе Б. М. Рейнгбальд, со временем приобретал всё большую значимость. И чем дальше, тем все ощутимее нежность, теплота согревали изнутри игру Гилельса. И всё чаще музыку в его исполнении овевает дымка меланхолии, элегической печали. Один из зарубежных рецензентов (К. Кройцер) заметил, что в звуковом мире позднего Гилельса «всегда можно почувствовать нечто от la grande tristezza — великой грусти, как называл это чувство Данте». Это хорошо прослушивается даже в некоторых прокофьевских вещах — в Восьмой Сонате с её удивительной ретушью просветлённой опечаленности или в «Мимолётностях», где Гилельс настойчиво проводит мысль о хрупкости, эфемерности многого в человеческом существовании.

И пианист, являвший собой «высшую мужественность», умел воплощать и «высшую женственность». С единственной необходимой оговоркой: при всей мягкости и проникновенности — ни малейшего намёка на изнеженность и какие-либо «сантименты». Суть состояла в неизъяснимой грации, особой тонкости, в чарующем изяществе и, если можно так выразиться, деликатности исполнения. С последним из названных свойств непосредственно связан превосходно претворённый Гилельсом дух интеллигентности, что особенно ощутимо в трактовке ряда произведений рубежа XX века (таких, скажем, как «Соната-воспоминание» Метнера или «Павана» Равеля).

В «женственной» сфере гилельсовского исполнения как раз и проявляет себя с наибольшей явственностью столь присущая ему пластичность звукового строя. Ощутима она во всём: от фразировки до построения музыкальной формы в целом. И может быть, самое замечательное состояло в способности добиться эффекта «живого дыхания» музыкальной ткани. Она у этого пианиста с его удивительно чуткой агогикой действительно живёт, дышит. Говоря о Кливлендском оркестре (дирижер Д. Сэлл), как одном из лучших коллективов своего времени, Гилельс назвал его «эластичным и дышащим» — эти слова с полным основанием следует отнести к самому пианисту. И вновь хочется сослаться на авторитет Шостаковича, который утверждал, что под пальцами Гилельса многие произведения «чудодейственно обретают трепет жизни».

Кроме того, под его пальцами рояль оказывался способным к подлинному bel canto. He только в смысле певучести, но и в плане гибкости, ровности звукоизвлечения, а также особой округлости тона и его внутренней весомости (в искусстве вокала это называют опёртостью дыхания). И наконец, «прекрасное пение» означало самое главное — красоту звука, что стало колоссальным творческим достижением Гилельса.

В свое время он задавался мучившим его вопросом и в конце концов нашёл ответ на него. «На концертах некоторых пианистов с замечательной, непогрешимой техникой, тонким интеллектом, владеющих огромным репертуаром и всеми прочими артистическими аксессуарами, я не испытывал истинного художественного наслаждения. Почему? Опыт подсказал: игра может увлечь, восхитить, покорить, но она никогда не дойдёт до сердца, если не будет пронизана стремлением к звуковой красоте. Только тот станет истинным художником, кто разовьет в себе чувствительность к красоте каждого отдельного звука и всей звуковой картины».

Гилельс с молодых лет неустанно, кропотливо работал над качеством звука, шлифовал его, добиваясь ювелирной отделанности и того неповторимого обаяния, о котором Г. Нейгауз уже в середине 1940-х годов мог сказать так: «Что же покоряет слушателя в игре Гилельса? Прежде всего его изумительный, «золотой» звук — полный, насыщенный, тёплый и глубокий. Его грандиозные технические данные именно потому так неотразимо действуют, что всё, что бы он ни делал, пронизано звуковой красотой. Ему поистине известно, что музыка есть прежде всего искусство звука».

С точки зрения первостепенной важности отмеченного здесь качества показательно, что последний педагог Гилельса многократно варьировал эту мысль. «Я почти не знаю пианиста, у которого были бы такая красота, мощь, полнота, отточенность, «переливчатость», такое обаяние звука, как у Гилельса»; «Я с трудом назову другого пианиста, в звуке которого было бы столько червонного золота 96-й пробы, того «благородного металла», который мы слышим в голосе величайших певцов — Карузо, Джильи, Шаляпина».

Красота звука у Гилельса наиболее очевидна в особых ракурсах фортепианной палитры. Это и серебристый бисер летуче-искрящихся пассажей, и сверкающая «филигрань» кружевных фигураций, отдающих блеском перламутра, и феерия красочно-живописных звуковых гирлянд, и волшебство ускользающе-прихотливых импрессий (светящиеся изумрудом и жемчугом блики, россыпи, струения, переливы). Из многочисленных образцов в качестве примеров на этот счет можно назвать сонаты Скарлатти, Вторую венгерскую рапсодию Листа и «Кампанеллу» Листа–Бузони, скерцозные эпизоды Второго концерта Сен-Санса и Третьего концерта Рахманинова, «Игру воды» Равеля.

Но, думается, самое главное и наиболее общее свойство с точки зрения красоты звука — это удивительное туше Гилельса. Его отличало чрезвычайно бережное, нежное, «ласкающее» прикосновение к клавише. Сочетание особой деликатности с уже упоминавшейся выше внутренней силой, наполненностью, весомостью и «опёртостью» звука порождало неповторимое очарование, что находило себя в частности в обаятельнейшей окраске мягкого, матового блеска. Посредством такого туше он воспроизводил атмосферу подчёркнутой изысканности и элегантности (концерты Шопена и его Andante spianato), чутко передавая внутреннюю жизнь утончённой человеческой натуры («Симфонические вариации» Франка), рисовал столь притягательный для него образ чистой, целомудренной духовной красоты (Прелюдия h-moll Баха–Зилоти). И надо признать, подобное удавалось пианисту уже в 1930-е годы. Чтобы убедиться в этом, достаточно прослушать архивную запись пьесы Рамо «Перекликание птиц». В известной мере имитируя приемы исполнительства на клавесине и прелесть хрупкой палитры этого инструмента, он играет здесь в сугубо пастельных тонах, с поразительной грацией и прихотливостью, создавая настоящее звуковое чудо.

В репертуаре Гилельса была представлена музыка всевозможных эпох и стилей — от произведений клавесинистов до только что созданных сочинений, в ряде случаев ему посвященных. Тем не менее, в его программах безусловно главенствовало творческое наследие, составляющее самую большую традицию — от Венской классической школы (Моцарт, Бетховен) до поздней русской классики начала XX столетия (Рахманинов, Метнер). И сам Гилельс стал подлинным классиком фортепианного исполнительства. В чем же состояла классичность его искусства?

Ответ на этот вопрос начинается с того основополагающего момента, что в лучших своих работах он давал высшие эталоны интерпретации (эталоном из эталонов такой «классики самого высокого класса» может служить Третий концерт Бетховена — центральный по местоположению среди фортепианных концертов композитора, своего рода равнодействующая его стиля). Но это, разумеется, чисто априорное утверждение, оно требует расшифровки и аргументации.

Отмеченная эталонность во многом определялась стремлением пианиста к ясности и естественности художественного высказывания, к цельности, стройности и законченности исполнительской концепции, а также к конечной простоте того и другого. Но это была, по оценке многих исследователей, «мудрая простота», и добавим — простота благородная, что, в свою очередь, обязывало к внутренней сдержанности и уравновешенности, к выверенности и сбалансированности всего и вся. Вот почему лирическое излияние могло звучать без видимой экспрессии, даже с некоторой отстранённостью (I часть «Лунной»), а клокочущий вулкан жизненной борьбы оставался в «гранитных берегах» твердого самоконтроля (финал той же Сонаты).

Принцип сбалансированности распространялся на любые параметры исполнительской реализации. Выражалось это, к примеру, в органичном сочетании строгости и проникновенности, интеллектуального наполнения и эмоциональной взволнованности. Или, скажем, отнюдь не пренебрегая впечатляющими эффектами, импозантным блеском, праздничной нарядностью пианизма и всегда поддерживая свой технический аппарат в состоянии высшей готовности, Гилельс всецело подчинял подобные проявления содержательным задачам, так что остаётся только присоединиться к суждению французского критика Элен Журдан-Моранж: «Его великолепная интенсивность, его необыкновенная техника — все это поставлено на службу мысли».

Подобные сопоставления можно продолжать и продолжать. Вот ещё некоторые преломления гилельсовской соразмерности. Этого исключительно яркого солиста-виртуоза отличало вместе с тем безупречное чувство ансамбля, и он безоговорочно уходил в тень там, где в полную силу должен был прозвучать оркестр (знавшие Эмиля Григорьевича вспоминали, что на подготовительных стадиях он много играл со вторым роялем, часто как бы забывая о себе и внимательно вслушиваясь в предполагаемые голоса предстоящего совместного музицирования с оркестром).

Или такая особенность: в его трактовке различных стилей заметно стремление к определённой равнодействующей, своего рода «золотой середине». Он корректно, еле приметно романтизировал классику и «классицизировал» опусы романтического плана, музыку прошлых эпох насыщал импульсами современности, а произведения композиторов XX века «подпитывал» качествами, идущими от высоких традиций, смягчая излишнюю жёсткость, скрадывая демонстративную резкость и угловатость контура (в этом отношении показательно исполнение Второй сонаты Прокофьева).

Присущая ему благородная сдержанность ощутима во всём. Даже в самом грандиозном forte мы никогда не услышим у Гилельса форсированного звучания. И точно так же отмеченная выше нежность прикосновения к клавише не имеет ничего общего с аффектацией или сентиментальной окрашенностью. А тонкость, изящество, грация бесконечно далеки от нарочитого изыска или какой-либо манерности. То есть ни малейшего нажима, никаких излишеств и «перехлёстов». Это в высшей степени присущее пианисту чувство меры как раз и служило утверждению исполнительской объективности как гаранта и непременного спутника классичности.

Классическому совершенству исполнительских работ Гилельса способствовала поразительная отточенность звукового рельефа. «Я всегда стремился к тому, чтобы выговаривать все ноты» — так предельно просто выразил он одно из базисных оснований своей «технологии». Полнейшая отчётливость пианистического произнесения заявляет о себе многообразно: в весомой, значимой артикуляции как единичной интонации, так и целостной фразы (причём даже в самых быстрых темпах), в особой четкости штриха non legato и staccato и в чеканности октавной и аккордовой техники (в этом цепкость гилельсовского пианизма совершенно неотразима), в тщательно выверенном соотношении мелодической линии и фона, в безукоризненно равномерном и плавном скольжении градаций нарастания и ослабления динамики и т. д. Столь выпуклая подача материала заставляет говорить о скульптурной лепке художественного образа вплоть до таких сравнений: «В исполнении Гилельса вся I часть Восьмой сонаты Бетховена кажется словно высеченной резцом из гигантской скалы» (Д. Благой).

Высокие образцы истинно классического звука находим в гилельсовских интерпретациях музыки Моцарта. Этим звуком пианист передаёт и «олимпийскую» гармонию духа, его кристальную чистоту, и изящество чувствований с характерной для них обаятельнейшей ретушью эстетизированности, и трепетный нерв драматических борений, и сокровенные грани внутреннего мира, в котором подчас приоткрываются трагические бездны. И во всём — ясность, прозрачность, упомянутая выше мудрая простота и непременная сопричастность ощущению прекрасного (из образцов — концерты № 10 и 27, сонаты № 3 и 8, Фантазия d-moll, Шесть вариаций). Нетрудно понять, почему это исполнение встретило столь восторженную реакцию в цитадели моцартианства, австрийском Зальцбурге: «Мы давно знакомы с фортепианной музыкой Моцарта. И вот появляется такой человек, как Эмиль Гилельс, и каждому слушателю начинает казаться, что он впервые слышит её… Родина Моцарта может позавидовать такому прочтению великого композитора».

Утверждая в своём искусстве принцип классичности, Гилельс со временем и сам стал общепризнанным классиком фортепианного исполнительства. Когда-то, на исходной фазе артистического становления в его игре «господствовали черты стихийно-вулканические, яркая, эмоционально насыщенная виртуозность, звуковая красочность» (Л. Баренбойм). Позже, сохранив драгоценные импульсы юношеской поры, пианист неуклонно продвигался ко всё более сбалансированной и гармоничной манере. Анализ его огромного репертуара с не менее огромным интерпретационным пространством позволяет говорить об исключительном спектре пианистических возможностей и о способности воссоздавать в звуках любые эмоционально-смысловые миры. И потому, по справедливому замечанию И. Кайзера, он — «пианист не только для публики, он пианист и для пианистов», поскольку «нет ни одного специалиста, которому Гилельс не внушал бы восхищения».

Итак, безупречная чистота игры, законченное совершенство и блистательное мастерство (включая то, что можно определить фразой «чародей звука») в сочетании с высокой одухотворённостью и глубиной проникновения в самую суть исполняемой музыки. Если иметь в виду пианистов XX века, то это и многое другое из сказанного выше можно в полной мере отнести, пожалуй, только к Святославу Рихтеру. И невольно напрашивается целый ряд сопоставлений. Почти ровесники (Гилельс годом моложе), они с момента завершающего совершенствования в классе Г. Г. Нейгауза длительное время сопутствовали друг другу, вступая в незримое соперничество. Причём, с точки зрения хронологии обращает на себя внимание тот факт, что Гилельс постоянно опережал Рихтера на 12 лет: это и год окончания консерватории, и победа на Всесоюзном конкурсе, и начало мирового признания, и уход из жизни (свой последний концерт незадолго до смерти Эмиль Григорьевич провёл в Хельсинки 12 сентября 1985 года, Святослав Теофилович скончался в 1997-м).

К середине 1950-х годов Гилельс становится всесветно известным пианистом. Последним барьером на пути к глобальному престижу оказались Соединенные Штаты Америки, и он был первым советским музыкантом, который концертировал в этой стране (с 1955). Газета «Нью-Йорк Таймс» квалифицировала его тогда следующим образом: «Он — один из величайших пианистов наших дней». Это было вариацией на реплику дирижера Ю. Орманди, с которым артист выступал в том турне: «Гилельс — один из величайших пианистов, которых мне когда-либо приходилось слышать». С тех пор его постоянно именуют гениальным, великим. И кстати, основания для подобных эпитетов давали и определённые свойства исполнительского стиля пианиста — способность создать посредством звуков впечатление необычайной мощи, эпической грандиозности, величественности (для конкретизации можно указать на его выдающиеся работы в жанре фортепианного концерта — имеются в виду все концерты Бетховена и все концерты Чайковского).

Этой масштабностью отличалась и сама жизнь Гилельса-концертанта. Пусть небольшой иллюстрацией размаха его творческой деятельности послужит график выступлений в первые месяцы 1960 года. Январь: 3 и 4 — Нью-Йорк; 5 — Уайт-Плей; 10 — Нью-Йорк; 11 — Филадельфия; 14 — Вашингтон; 18, 22 и 27 — Нью-Йорк; 30 — Чикаго. Февраль: 2 — Миннеаполис; 5 — Кливленд; 7 — Детройт; 9 — Торонто; 10 — Монреаль; 14 — Филадельфия; 17 — Лос-Анджелес; 21 — Сан-Франциско; 26 — Нью-Йорк; 28 — Бостон. Март: 6 — Париж; 25, 26 и 27 — Минск; 31 — Рязань. Апрель: 3 и 5 — Воронеж; 11 и 12 — Ленинград; 21 — Москва; 24 — Рязань. Май: 3 и 4 — Ленинград.

Но это, так сказать, количество. Однако, как известно, количество сопровождалось у Гилельса самым отменным качеством. В данном отношении предельно высокой аттестацией достигнутого пианистом можно считать «частное» признание такого выдающегося музыканта, как Вэн Клайберн. Сделано оно под впечатлением от исполнения транскрипции музыки Стравинского к балету «Петрушка»: «Я давно мечтал сыграть „Петрушку“ Стравинского, начал разучивать и вот услышал Эмиля Гилельса. Он играл „Петрушку“ так, что, придя домой, я закрыл ноты и больше никогда не брался за них — что я могу сказать после того, что уже сказано Гилельсом!..»

Использованы фотографии из архива Фонда им. Э. Гилельса (www.emilgilelsfoundation.de)