«Аутентика»: взгляд сквозь призму формы

В четвертом номере «PianoФорум» за 2018 год помещено пространное интервью с Юрием Мартыновым — мультиинструменталистом, блестящим знатоком и мастером воплощения стилей музыкальной эпохи «до фортепиано». Там речь идет о так называемой «аутентике» (термин А. Любимова, удачно заменивший не слишком удачный «аутентизм») — могучем течении в современном исполнительстве, устремленном к реконструкции «исторического» звучания произведений разных эпох, но прежде всего — эпохи барокко-рококо и раннего классицизма. В центре обсуждения Мартынова клавесин и, быть может, важнейшим итогом размышлений музыканта стала попытка обоснования целесообразности аутентики в ситуации, когда огромный и ценнейший пласт наследия оказывается перенесенным в другую инструментальную сферу. Естественно, в нашем журнале мы обсуждаем лишь ту часть аутентики, которая скоординирована с нашим инструментом (шире — с нашим инструментарием). В стороне остается все, связанное с инструментально-ансамблевым наследием, с оркестром, оперой, словом, — все, что за пределами отношения «клавесин — рояль».

Юрий Мартынов сам, прежде всего, пианист, прекрасно чувствующий всю роскошь предложений от имени современного инструмента в сторону «клавесинного наследия». Он прекрасно понимает, что фортепианное звучание — суть транскрипция стиля, транскрипция столь обаятельная, что отказ от нее — бессмыслица. Но обращение к подлинному инструменту эпохи имеет свой смысл, при том весьма обоснованный, ибо звучание клавесина, согласно его наблюдениям, необычайно дисциплинирует сознание и «заставляет слышать то, на что вы никогда не обратите внимание». Поскольку Мартынов не расшифровывает эту мысль, она воспринимается как постулат, провоцирующий попытку расшифровать ее хотя бы частично. Именно частично, ибо каждый слышит и внимает по-разному, с разной мерой глубины и на разных векторах внимания. К тому же проблема, что и как слышать в клавесинном звучании музыки, давно включенной в фортепианный концертный репертуар и существующей на большой концертной эстраде и в большинстве консерваторских классов исключительно в фортепианном звучании, — это проблема весьма многосложная. Я решил хотя бы подступиться к ней, намеренно сосредоточив внимание на восприятии музыки, звучащей на инструменте, лишенном динамической шкалы контрастов, подобных тому, чем обладает фортепиано. Иными словами, я решил поставить себя на место слушателя рубежа XVII–XVIII столетий, когда создавались шедевры Скарлатти, Куперена, Рамо, Баха…

Клавесин сам по себе имеет достаточно удревненную историю. Первые пробы создания клавишно-щипковой конструкции восходят к эпохе Треченто. Начало интенсивного процесса совершенствования совпадает с началом эпохи оперы, а значит — открытия гомофонии. Клавесин сыграл огромную (и недооцененную!) роль в становлении гомофонного мышления. И, конечно же, инструмент достигает совершенных форм конструктивного воплощения в эпоху создания упоминавшихся шедевров, утвердившихся позднее в фортепианном репертуаре. Думается, что именно конструктивное совершенство инструмента провоцировало творческую мысль в конце семнадцатого–восемнадцатом столетиях. Сам инструмент воспринимался как достойное предусловие для воплощения прорывных звучаний и в сфере полифонии, теперь уже на базе функциональной гармонии, и (что главное) — в сфере собственно аккордовой гармонии. Уже к середине XVII в. клавесин окончательно утверждает свою самодостаточность, вытесняя лютню в сферу ансамблевого музицирования и выступая в роли своего рода «полигона» в ходе становления инструментальной гомофонии. По сути клавесин становится важнейшим инструментом раннего классицизма, обретая универсальные функции, наподобие тех, которые позднее будут приданы фортепиано. Именно композиции для клавесина фиксируют новации, рожденные неписьменными практиками времени. Вот характерный пример из Доменико Скарлатти:

Сегодня мы воспринимаем подобный фрагмент как ярчайший образчик гармонической дерзновенности (сонорно-кластерная закраска функционально движущейся гармонии). Но вряд ли в начале XVIII в. подобное казалось чем-то уникальным, изобретенным гениальным мастером. Исследователи наследия Д. Скарлатти, долгие годы прожившего в Испании, утверждают, что секундовая закраска в аккордах терцовой структуры — элемент живой, импровизационной (и не фиксированной в табулатурах) практики испанских гитаристов, практики, подслушанной Скарлатти. Этот тип игры даже имел название (аччаккатура). Но зафиксирована подобная практика была именно в клавесинных композициях и не встречается в ином роде музыки, словно подтверждая ведущую роль этого инструмента в фиксации наиболее остро звучащих интонационных идей. И подражание гитаре — природно, поскольку клавесин тоже щипковый инструмент, но предназначенный для фиксирования композиций (и не в табулатуре, а в подробной нотописи), а значит — игравший ключевую роль в становлении новой (функциональной и чувственно окрашенной) гармонии.

Решить для себя экспериментально вопрос о ценности аутентики означало погрузиться в «историческое звучание» каких-то произведений, абсолютно закрепленных в сознании как «фортепианно звучащие». Я выбрал ХТК Баха, его же сюиты, а также рондо-композиции Рамо, Ф. Куперена и начал слушать в записях Кеннета Гилберта (1971 г.), Андрея Волконского (1983 г.), Пьера Антая (2001 г.) и других клавесинистов. Последняя из созданных (по времени) и прослушанных мною записей — сюита g-moll Луи Куперена (Кристоф Руссе, 2009 г.).

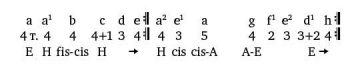

Признаюсь, самое первое впечатление — скептическое. Фортепианная память давила, поначалу претендуя на казавшуюся безусловной приоритетность. Но адаптация наступила неожиданно в ходе прослушивания первого тома ХТК Баха в исполнении Антая. И это была не просто адаптация, но истинное слуховое пленение, когда именно такой вариант звуковой жизни великого творения начинает казаться абсолютным. Не меньший эффект — Французские сюиты Баха. Череда галантных танцев завораживает, но только если «вслушиваться в форму», воспринимая развертывание композиции как событийный ход. И то сказать: скромный, полифонически устроенный, но тяготеющий к гомофонным эффектам Лур из Пятой Французской сюиты — старинная двухчастная композиция внешне квадратной структуры (два восьмитакта). В фортепианном варианте может иметь тембрально-динамическое оттенение во второй части. Клавесин не предоставляет эту возможность. Динамически ровное звучание не отвлекает внимание от собственно формы, предлагающей тончайшие фактурные мутации и главное — активно выраженный тонально-гармонический контраст. Это целый сюжет, воплощенный в лаконичной форме галантного танца, подчиненного определенной тональной схеме: I часть — плавная модуляция из G-dur в D-dur с касанием e-moll (это образ самого танца), II часть — это некое «событие» во время танца, и тональная неустойчивость, переходная подвижность («возмущение») модуляционного движения становится главным объектом слухового внимания (D – G — C — a — G — e — G). Но и это не все. Первая часть тяготеет к синтаксической симметрии (4 т. + 4 т.). Вторая же часть — абсолютно цельная структура (танец и «событие» здесь как бы слиты). Между частями симметрия чисто временная, но не синтаксическая. Именно клавесинное звучание позволяет сосредоточиться на прелестях формы, не отвлекаясь на колористические привнесения и возможное возмущение динамики.

Мне вообще кажется, что слух людей (и профессионалов, и ценителей искусства) в XVIII в. был иным, нежели слух современного человека. Иные векторы внимания владели слухом. В сопоставлении «Клавесин и Фортепиано» нам видится ущербность клавесина. Но мы не задумываемся о том, что это ущербность мнимая в приложении к стилям, являющимся порождением инструмента. Первые слушатели рождавшихся шедевров имели иной модус слухового внимания и могли оценить главное — красоту природы новой гармонии и чувственную прелесть становящейся гомофонии. Это была эпоха открытия новых композиционных принципов, и новые формы предлагали свой (достаточный!) алгоритм развертывания. Отсутствие рельефного динамического контура формы не означало для слушателей той поры (как выясняется, и для нас) отсутствия кульминационных зон. Последние совершенно очевидно ощущались через логику формы: зоны модуляционно-гармонической неустойчивости, предиктовых ожиданий, стреттных и вообще фактурных сгущений, тесситурных подъемов.

Но вот я открываю издание ХТК-I под редакцией Карла Черни. Ученик Бетховена, человек уже совершенно другой эпохи, восхищенный гением Баха, предлагает свое, уже фортепианное (!) толкование, к примеру, знаменитой Прелюдии к фуге № 1 (C-dur) и назначает исполнителю целую серию динамических «поворотов». В диапазоне от pp до ff (!): т. 1 — p, т. 3 — cresc., т. 5 — f, т. 6 — p, т. 7 — f, т. 8 — p, т. 9 — pp, т. 11 — cresc., т. 14 — dim., т. 16 — p, т. 18 — pp, т. 19 — cresc., т. 21 — dim., т. 24 — cresc., т. 28 — f, т. 29 — ff, т. 32 — dim. Вот ведь как! А клавесин ничего подобного не может сделать. Но не только Черни, а все, кто редактировал ХТК, по сути прибегли к динамической транскрипции баховского уртекста. Наиболее распространенная редакция Муджеллини трактует Прелюдию C-dur (но уже из II тома ХТК) тоже в диапазоне от p до f: т. 1 — mP, т. 9 — cresс., т. 13 — cresc., т. 16 — f, т. 18 — dim., т. 20 — p, т. 23 — cresc., т. 26 — f, т. 28 — dim., т. 31 — f, т. 32 — p. Но вот ведь что удивительно. У транскрипторов тоже чуткие уши, и все их динамические рекомендации продиктованы реальными модуляционно-гармоническими и синтаксическими предпосылками формы. Реализация их указаний легко осуществима. Баховская форма обретает индивидуально-чувственный контур, черты объективации утрачиваются, интонационная природа музыки неожиданным образом начинает резонировать романтическому мироощущение.

Вы скажете: фортепиано богаче клавесина, и ничего порочащего авторский замысле в таком динамическом обогащении нет. Безусловно! Однако это уже другая музыка. Обратившийся к клавесину мастер воссоздает текст таким образом, что слушатель (современный ему и нам!) прекрасно чувствует зоны кульминирования, торможения и затухания энергии. Находясь в едином динамическом поле, он воспринимает дыхание формы, создающей иллюзию внутреннего динамического движения. И слушатель первой половины XVIII в. тем более обладал способностью, вслушиваясь в ход формы, восхищаться многосложностью интонационных состояний и тонкостью их синтаксической подачи.

Итак, и для слушателя 300-летней давности, и для нашего современника родовая (клавесинная) трактовка порождает проблему преодоления отсутствия подчеркнутых динамических градаций. Следует понимать при этом, что слушатель той давней поры прекрасно чувствовал прелесть этих градаций, ибо слух его воспитывался в атмосфере органных звучаний с его ступенчатыми контрастами и даже швеллер-эффектами. Да и ансамблевое музицирование позволяло подобное. Следовательно, восприятие динамически безвекторных композиций и тогда требовало определенной направленности слухового внимания на какие-то иные (восполняющие) обстоятельства, обладавшие некоей самоценностью. И обстоятельства эти были гораздо более близки слушателю XVII–XVIII столетий, нежели нашему современнику. Они знали (чувствовали), что ожидать от композиции, и их восприятие было ориентировано на события формы. Современный же слушатель ценит прежде всего новый для него (старинный!) колорит звучания в целом и лишь в ходе адаптации (т. е. отстранения фортепианного опыта) начинает пытаться слушать ушами далеких предшественников. В принципе, наш современник не может до конца преодолеть ожидания прелестей звукового колорирования, динамической неровности и иных привнесений интерпретации, по сути отвлекающих от постижения красот (и неожиданностей) формы во всех ее компонентах: в фактурном, структурно-синтаксическом, ритмическом и, конечно же, — в тонально-гармоническом воплощениях.

Какие же особенности высокого клавесинного стиля игры восполняли отсутствие открытого динамического контура композиции? Ответ следует искать прежде всего в глубине самих стилистических принципов мышления. Открыта функциональная гармония и, как следствие, — чередование зон гармонической устойчивости и модуляционной подвижности, но главное — симметрия сильных долей в регулярной ритмике (точнее, в регулярном метре). Это порождает синтаксис, хотя и не достигающий симметричной квадратности, но устремленный к ней. Четырехтактные (а часто восьмитактные) начала прелюдий в баховских диптихах из ХТК — характерный знак. Равно как и свободное ускользание из-под влияния симметрии. Новый (по отношению ко времени строгого контрапункта) синтаксис обеспечен формообразующей ролью гармонических каденций и сменами плотности фактурного наполнения. К этому следует добавить новый уровень возможного контраста в пределах малой формы (вплоть до чередования разнотемповых разделов). Все это — данности для слухового слежения. Остается лишь выяснить, каким образом исполнитель помогает слушателю в его встречной «работе» по восприятию звучащего. Тут-то и возникает проблема агогики — восстанавливаемой (по отношению к стилям XVII–XVIII веков) сегодня практики. Агогику (т. е. — темп произнесения) Хуго Риман относил к решающим факторам воздействия. Он утверждал, что правила агогики предусматривают задержку на сильной доле. Это не обязательный, но рекомендуемый и в той, минувшей практике достаточно регулярно воспроизводимый прием. По всей вероятности, Риман понимал: одно из приоритетных открытий той поры — открытие нового, устремленного к гомофонии синтаксиса, тяготеющего к симметрии. Симметрия сильных долей, подчеркнутая агогически, — форма признания ценности новой тенденции. На самом деле подобные задержки (оттяжки) практиковались и по отношению к относительно сильной доле, в кадансовых закруглениях, вообще в роли синтаксического приема и в частности, для создания иллюзии кульминирования или итоговых зон. Сведения об этом дошли до нашего времени. Рассуждая таким образом, я решил послушать две записи первого тома ХТК Баха, сделанные в разное время, разными исполнителями и на разных инструментах. Главной целью было выяснение возможной «интерпретационной дистанции», наличие (или отсутствие) универсальных принципов агогического решения и допустимость их индивидуального применения. Это были записи 1983 г. и 2002 г., соответственно, Андрея Волконского и Пьера Антая.

По всей видимости, запись Волконского была осуществлена на хорошем, но все же несовершенном инструменте. В нем просветленно и ярко звучал верхний регистр и заметно приглушенно — средний и нижний. Звучание словно тяготело к гомофонному эффекту. Требовалась дополнительная «энергия вслушивания» для четкого распознания имитационной и контрапунктической природы ткани при том, что Волконский делал все от себя зависящее для должного воплощения формы. В конечном итоге он приближается к соответствию замыслу и стилю, мобилизуя именно агогику в значении главного средства выразительности. И отнюдь не только сильная доля мотивных построения подвергается временной деформации. В отдельных случаях он достигает результата, который уже близок эффекту tempo rubato. Если читатель заинтересуется особо, он может обратиться к указанной выше записи, например, к Прелюдии и фуге № 4 (в cis-moll), где прелюдия пронизана непривычно нервным током ритмических «оттяжек», а в фуге этот прием использован в проведениях второй темы. Если читатель обратится к записи неспешно развертываемой фуги b-moll, то с удивлением зафиксирует применение того же приема в построении линий уже за пределами initio темы, т. е. за пределами сильных долей. Это нужно Волконскому не просто для усиления выразительности как таковой, но для мобилизации слухового внимания на векторе пространственной глубины фактуры. В ситуации глуховатых низов особенность произнесения может восполнить чисто акустическую недостачу.

Исполнение Антая кажется более совершенным прежде всего благодаря качеству инструмента, на котором осуществлена запись. Здесь все регистры динамически уравновешены. Сравнение записи Антая и Волконского дает возможность наглядно представить «интерпретационный разброс» в целом единого принципа той самой агогики, которую Риман считал основой клавирного исполнительства времен «до фортепиано». Антаю не нужно преодолевать несовершенство инструмента. Поэтому агогические приемы временной задержки («оттяжки») в трактовке мотивных структур экономятся, используются не столь расточительно и наглядно, как у Волконского, но так же ощутимы сполна. Это стиль игры, традиция. Но Антай гораздо активнее (по сравнению с Волконским) использует принцип арпеджиато в воспроизведении вертикали. Притом не только в прелюдиях, где возникают открытые аккордовые построения, и гармония представлена как самоценная сущность. Важно, что он прибегает к этому в фугах, как бы подчеркивая преемственность лютневого и клавирного искусств. Но он идет дальше, видимо, еще более в глубь традиции: он прибегает к тончайшей практике десинхронизации голосов, задуманных как бы в абсолютно синхронизированном единстве. Это микронные опоздания (или упреждения) опорного на данный момент голоса для более рельефного его обнаружения слухом. И опять-таки это отражение «щипковой традиции». Арпеджированные аккорды в фугах, с одной стороны, рудимент лютневой культуры, но с другой — желание подчеркнуть аккордовое основание фактуры, определенную автономию аккорда, несущего теперь уже функциональную нагрузку в полифонической структуре ткани. Это также способ «продлить время» реальной звуковой жизни аккорда, воспроизводимого условно краткозвучным инструментом.

Пусть читатель обратится все к той же фуге b-moll (ХТК I), но исключительно как к примеру в системе бесчисленного множества преломлений подобной техники. Что же до временных оттяжек на сильной доле, то знаменитая прелюдия C-dur — красноречивый пример экономии приема, когда его действие ощутимо только на рубежах целых периодов гармонического развертывания. И, конечно же, общим для обоих исполнителей оказывается преломление приемов агогики исключительно в ситуациях сдержанных темпов развертывания формы. Все токкатно устремленные структуры подчинены принципу идеальной артикуляционной ровности, производящей особое впечатление именно в клавесинном воплощении. Равно как и мелизматика (особенно блистательно распределенная и воплощенная Антаем) на клавесине звучит с совершенно особым блеском и отчетливостью мгновенно проносящихся фигур. На фортепиано просто не достичь такого конкретного звукового обаяния.

Но если уж сравнивать с фортепианным воплощением, следует сказать, что многое из клавесинного наследия можно перевести в «иную температуру» без ущерба природной красоте созданного. А в отдельных случаях чему-то можно придать совершенную форму, недостижимую на щипково-клавишном инструменте. Например, прелюдия Fis-dur (ХТК I). В исполнении Волконского она вообще звучит уродливо: господствует верхний голос, — образ удерживаемого, долго длящегося синкопированного заикания. Такой «заикающийся» ритм верхнего голоса мыслился Бахом как часть комплементарного целого с нижним голосом. В комплементарном ритмоединстве они сливались в текучую монолинейность. Клавесин не позволяет длить должным образом связующие четверти нижнего голоса, и даже Антай не справляется с задачей до конца. Вот это по-настоящему по силам фортепиано. Примеры такого рода можно множить, я далек от мысли исчерпать подобную тему. Упомяну лишь, что на фортепиано возможны чисто семантические уточнения. Например, в прелюдии A-dur (ХТК I) 24 такта (11 +13). Вторую часть формы открывает поворот в fis-moll (в т. 13). Вот здесь на фортепиано можно сделать истинное чудо, когда среди «летнего» ля мажора на мгновение возникает знак великой печали, словно выхваченный из пассионов. Клавесин, увы, глотает этот рубеж, проходит «ровно», хотя и отмечая его агогически. Возможность событийного рубежа реализуется лишь в фортепианной транскрипции.

Очевидно, что фортепиано может рельефнее раскрыть предпосылки многотемных конструкций. В знаменитой пятиголосной фуге cis-moll (ХТК I) три тематических идеи:

Первая — условно «тема креста», словно говорящая: «Человек, ты смертен и ты умрешь» (для Баха это, конечно же, и символ креста, и мученического искупления, и вознесения, и великого Послания). Вторая тема (ее жизнь начинается в т. 36) — образ бесконечно текущего времени и, возможно, — образ вечности Завета. Третья (от т. 49) — образ воли: Credo — Верую! Пусть читатель не гневается на мои предположения. Наверное, возможен иной взгляд. Но главное — темы суть разные символы. Именно третья тема теряет рельефность присутствия (и у Волконского, и у Антая), и фортепиано с его способностью динамически выделить голос в глубине фактурного пространства может со всей полнотой раскрыть великий замысел творца. Вообще, вопрос выбора в построении фигуро-фоновых отношений в полифонизированной (и собственно полифонической) фактуре это все-таки вопрос фортепиано. Клавесин может лишь агогически обозначить какие-либо линейные структуры, наделенные тематической значимостью. Фортепиано способно динамически обозначить начало возвращенной конструкции. У исполнителя есть выбор. К примеру, прелюдия f-moll (ХТК I) предлагает либо приоритетное внимание к верхнему голосу, либо к имитационным включениям в тактах 2–3 и далее. У Волконского — очевидно (от инструмента) преимущество верхнего голоса. У Антая — равновесие в силу ровности тесситурных регистров инструмента (и это наиболее стилистически достоверно). Пианист же может выбирать, при том на разных этапах развертывания композиции, и в этом определенное богатство в раскрытии предпосылок формы.

Есть еще одно обстоятельство, которого нельзя не коснуться именно в связи с особенностями клавесинного звучания. В мелосе эпохи барокко-рококо и в мелосе Баха в частности ощутимо очевидное присутствие некоей вокальной сущности. Даже в выраженно инструментальных линейно-мелодических структурах вокальная сущность спрятана в связанности метрически опорных тонов и в так называемых «скрытых голосах», в оптимальных и не нарушаемых параметрах интервальной плотности. Асафьев называл подобное качество «вокальвесомостью» и справедливо распространял это понятие далеко за пределы XVIII столетия. Известный исследователь мелодики Баха Эрнст Курт называл его мелос (и вообще полифонический принцип мелодического сложения) «кинетическим», подразумевая наличие некоей кинетической энергетики в напряжении тоновых связей. Уже в классицистские и особенно — в романтические времена, когда фортепиано захватило все «клавишное пространство», связное мелодическое «пение» стало цениться необыкновенно. Искусство «пения на фортепиано» становится первым критерием исполнительского качества, невольно (от имени возможностей инструмента) распространяемого на музыку XVIII в. Но кому может прийти в голову обозначить проблему «пения на клавесине»? Короткая (но остро звончатая!) attacca рождает звук, не обладающий столь долгим длением, как фортепианный. Да и вообще фортепианная attacca может быть какой угодно — и острой, и мягчайшей по желанию. Однако тот самый «кинетический» мелос в инструментальном облике рождается в клавесинном искусстве прежде всего. Видимо, та самая звончатая острота атаки (фортепиано не способно на точное копирование) оставляет мгновенный (и не затухающий след) в воспринимающей памяти, след ожидания грядущего звукового возникновения. Конечно, ладотональная природа — могучий помощник. Но природа звуковой атаки помогает в не меньшей степени, хотя и требует в ходе вслушивания того уровня внимания, который вряд ли придан каждому современному слушателю. Говоря метафорично, инструмент сам как будто перекладывает ответственность за конечный результат на плечи слушателя. Конечно, частично, ибо темпо- и ритмо-энергетика в руках исполнителя. Равно как и та самая агогика, позволяющая ощутить специфику звукосвязей и звукопереходов, творящих мелолинейность инструментализма, воспринявшего вокальную сущность от великих предшественников эпохи строгого контрапункта.

Дело в том, что именно сохранение стиля звучания возвращает нам утраченные навыки вслушивания. А композиционные структуры первой половины XVIII столетия уже предлагают необыкновенное разнообразие и предоставляют совершенно разные поводы для этого самого «вслушивания». Прелюдия fis-moll (I ХТК) опирается на один ключевой мотив:

Этот мотив присутствует в каждом такте. Исключение — т. т. 21 и 24 (последний) — зоны торможения. Инициальный мотив повторяется 74 раза (54 в прямом движении и 20 в вариантном, преимущественно в зеркальном обращении, предвосхищая подобное в последующей фуге). Двухчастная структура (11,5 + 12,5 т.) разделена ритмической цезурой в 12-м т., и исполнителю не нужно прибегать к особым агогическим приемам. В этой прелюдии от исполнителя вообще требуется минимум агогических усилий. Здесь слух прикован к имитационной передаче ведущего мотива из голоса в голос, к инверсионным превращениям initio и каденционным закруглениям. И воплощение на клавесине, минуя динамическую раскраску, дает удивительно точное восприятие формы.

Совсем иной вектор внимания диктует, к примеру, Прелюдия E-dur из II тома ХТК, где в ходе формы постоянно меняется собственно мелодический контур, накапливая все новые и новые мотивные initio для краткого прорастания. Вот перечень таких инициальных мотивов:

В этой двухчастной композиции сквозное накопление новых элементов чередуется с вариантным возвращением прежних. В результате схема формы, отражающая следование материала, могла бы выглядеть так:

Очевидно, что в этом случае исполнитель может привлечь средства агогических оттенений фаз движения формы, ибо воспринимающий слух сосредоточен (от имени самой формы) на восприятии переходов.

Эволюция материала в Прелюдии E-dur не приводит к интонационному контрасту (хотя у Баха есть примеры подобного контраста в прелюдиях из ХТК). Но в принципе клавесин сыграл немалую роль в выработке форм, включающих контраст на уровне очевидного семантического различия. Жанр сюиты воплощает стремление к контрасту в масштабе циклической композиции. А вот форма рондо, ставшая «знаковой» для французских клавесинистов, привлекает идею контраста уже как определяющее основание для малой формы. Конечно, рондо с отчетливым (вплоть до тематического) контрастом между рефреном и эпизодами оформилось в эпоху классицизма. Но эпоха клавесина дала поразительные по технике примеры производного контрастирования, примеры контраста состояний и «энергетической активности» ритмического параметра в ситуации монодинамического целостного звучания.

На чем же сосредоточено воспринимающее внимание здесь? Рондо — форма с многократно выраженным контрастом, и внимание сосредоточено прежде всего на этом самом контрасте. И если в фортепианной трактовке контраст можно подчеркнуть средствами колористических и динамических оттенений, способных отвлечь на себя внимание, то здесь сама форма становится его единственным объектом. Контраст распределен естественно между рефреном и эпизодами, равно как и между самим эпизодами, меняющими тонально-гармонические, синтаксические характеристики и ритмоплотность. Последняя определяется отношением количества атакируемых тонов к количеству метроизмерительных единиц. Например, 23 тона к 14 четвертям; 23:14 = 1,6 — индекс ритмической плотности (РП) для данного фрагмента. Если кто-то из читателей захочет заняться подобным подсчетом в произведениях времен барокко, следует миновать мелизмы, поскольку по сути они являются импровизируемым элементом. У разных исполнителей насыщение линий мелизмами разное. У Руссе оно достигает гипертрофированных форм, когда мелизматика начинает восприниматься в значении некоего эквивалента эффекта вибрато, в реальности недостижимого на клавесине.

Пожалуй, именно рондо в большей мере, чем старинные танцы, формирующие сюитные циклы, предлагает слуху самый увлекательный путь слежения за перипетиями формы. Рефрен чаще всего тождествен в повторениях, и главная интрига сосредоточена в чередовании эпизодов. Пожалуй, наиболее распространенным является принцип планомерного увеличения объема эпизодов (значительно реже — принцип убывания). Например, рондо Ф. Куперена «Любимая» при тождественных рефренах имеет следующее возрастание объема в эпизодах: 8 т. — 10–12–13,5–16,5. Но в принципе единого предписания тут нет. 17-частная Пассакалия Ф. Куперена предлагает следующий ряд объемов в эпизодах: 9 т. — 15–16,5–14,5–16–18–8–8. Не буду утомлять читателя подобными (но разнообразными) примерами. Однако добавлю важное: вся эта «игра с масштабами» чрезвычайно обогащается игрой с ритмоплотностью, изменчивость которой и определяет главный «образ контраста».

Слух невольно следит за изменчивостью ритмоплотности в рондальных композициях, ибо это особый аспект формы, связанный с конечным семантическим результатом. Чаще всего расширение масштаба эпизодов сопровождает увеличение ритмоплотности. Но значение этого приема особенно заметно в формах со строгой структурной симметрией. Пятичастное рондо Рамо «Нежные упреки» содержит пять 16-тактных построений. При этом первый эпизод имеет показатель РП, выраженный отношением 40 (атакируемых тонов): 48 четвертей (нота) = 0,83. РП второго эпизода выражена отношением 50: 48 четвертей (нота) = 1,04. Таким образом, два абсолютно симметричных эпизода обнаруживают различную ритмическую интенсивность, и слух оказывается естественно привлеченным этим обстоятельством формы. Ритмическая динамизация последнего эпизода — распространенный прием «ускорения» формы к финалу. Семичастное рондо Ф. Куперена «Душистая вода» имеет следующее соотношение эпизодов: 10 т. (РП=0,95) — 12 т. (РП=0,97) — 12 т. (РП=1,45). Очевидно, что первые два эпизода имеют разные объемы, но почти одинаковую ритмоплотность; третий эпизод, равный второму, имеет другой индекс ритмической интенсивности, и в отсутствие развлекающих слух колористических и динамических оттенений становится одним из определяющих факторов слухового слежения.

Впрочем, клавесин ориентирует слуховое внимание и на другие параметры стиля. В ходе вслушивания в исконное звучание музыки Куперена и Рамо я поражался синтаксической природе композиций, которая словно обнажается именно в звучании старинного инструмента, заставляющего в динамически ровном движении формы ярко ощутить иные «неровности». И прежде всего — синтаксис. В той же рондальной структуре «синтаксическая игра» развертывается параллельно с игрой регистров, ритмоплотности, фактурными эволюциями в условиях постоянной переменности в амплитуде полифонических и гомофонных приоритетов. И здесь, так же, как в Бахе, на помощь приходит весь арсенал т. н. агогики, когда собственно исполнительские средства помогают буквально «ощутить» форму в ее синтаксической и даже чувственно напряженной природе. При этом в записях Кеннета Гилберта 1971 г. и в записях Кристофа Руссе 2009 г. то же стремление к арпеджированной вертикали (особенно у Руссе), к тончайшей десинхронизации полифонических голосов. Что же до «римановских оттяжек», то они почти не касаются сильных долей, но искусно применяются в серединных фазах мотивного развития. Почти 40-летний разрыв между записями Гилберта и Руссе подтверждает найденное единство устойчивых представлений о столь стародавней исполнительской традиции.

Теперь после многократного вслушивания в звучание музыки великих французов (равно как и в клавирное наследие Баха) я с уверенностью могу сказать, что обольщение роскошью фортепианных возможностей рождает, быть может, еще большее увлечение этим историческим слоем наследия. Но кажется мне одновременно, что это увлечение красотой собственно звуковых решений в какой-то мере уводит внимание от поразительного изящества в построении синтаксических, фактурных и ритмических контрастов. Вся эта чудесная совокупность свойств, выраженных в совместном действии весьма индивидуально в каждой конкретной форме, воспринимается с особой рельефностью как удивительная самоценность именно в своем природном «историческом» звучании.

Конечно, клавесин не является инструментом больших залов. Его величество Рояль остается господином большой сцены. Но умные пианисты давно восприняли «исторический» посыл и отказались от гипертрофии динамического вмешательства и колористических изысков в пользу той самой «ровности» и динамической безвекторности. Миниатюры Рамо в блистательном исполнении Г. Соколова — подтверждение тому. Но одновременно это подтверждение могущества нового инструмента, укрощенного воздействием старинной и великой традиции, которая, как выяснилось, способна не обеднить, но обогатить собственно фортепианное искусство интерпретации. Рояль не может воспроизвести эффект клавесина. Он все равно «дышит» в другом динамическом и звукокрасочном поле. Он все равно природно воссоздает динамически «неровный» ландшафт. Но сам по себе этот великий и совершенный инструмент в руках мастера, слушающего историю, может еще выше вознести для нас шедевры старинного клавирного искусства, если приблизить к нам также заветы исконной интерпретации.

В этом, в частности, я также вижу оправдание аутентики — направления, сделавшего «историческое исполнительство» исполнительством вполне современным. А звуковая реконструкция стилей — еще одно мощное доказательство, что искусство (теперь уже не только искусство композиции, но также исполнительство) не имеет прогресса. Оно имеет лишь накопление качеств, сохраняющих отнюдь не музейную, но совершенно живую актуальность.