Музыкальный 20-й: переход в новый эон

Следует отчётливо понимать, что ХХ век создаёт свою ауру музыкальной жизни. Прежде всего, он утверждает классическое наследие в новой демографической и социальной ситуации, делает его достоянием миллионов. Концертные залы, вырастающие один за другим в разных странах и на разных континентах, заполняются прежде всего великим наследием минувших веков. Но мы помним: определяющим знаком каждого периода развития художественной культуры является генеральная творческая тенденция, даже если она не захватывает пространство культурной жизни, но таится в её сердцевине, определяя главный вектор фантазийных усилий. На этом векторе расположены своего рода «знаковые определители» времени, главным индикатором которого являются именно со-временные сочинения. Поскольку символом нового времени является именно творчество, обратимся исключительно к нему. В орбиту свершившихся стилевых метаморфоз вовлечен и обширнейший круг сочинений для фортепиано. Многое из этого круга уже давно причислено к классическому наследию, но воспринимается как принципиально отличное от магистральных стилевых определителей музыкального прошлого. Новая экспрессивность времени привела к изобретению новых средств воплощения экспрессии интонационной.

Коренные изменения, которые предложил ХХ век в области музыки, могут служить одним из индикаторов суммарных метаморфоз, случившихся с человечеством в ушедшем столетии. Поэтому сравнение условного семантического поля музыки ХХ столетия с подобными «семантическими полями» предшествовавших эпох может быть осознано в качестве одной из проблем философской антропологии.

Сегодня мы отчётливо понимаем, что с началом ХХ века в музыку ворвались новые музыкально-грамматические идеи. Они вошли, быть может, не так уж и резко, не внезапно и всесокрушающе, однако очень скоро, буквально на протяжении первых десятилетий ХХ века обнаружили себя как некая ломающая старый канон сила. Причём сила, как тогда казалось, отвергающая все основные константы прошлого. Вскоре, однако, выяснилось, что далеко не все константы отброшены, что великое их множество оставлено. А вот к 60-м годам столетия авангардное направление в европейском искусстве пришло к отрицанию суммарному. Но мы дошли до подобного отрицания и перешли через него, приблизившись к новому взгляду, к системе возврата старых констант. От начала века к концу его наблюдается довольно странная динамика преобладающих акцентов: начало музыкально-грамматического взрыва, некая (условная) стена, вырастающая перед искусством прошлого, потом — приход ощущения связанности с традицией, потом — новое усиление контраста художественных эпох (открытие новых источников звука и соответственно — новых грамматических порядков), ещё позже (как рефлексия и внутренний протест) — возвращение к старым ценностям в значении основополагающих и, наконец, остановка на мысли о том, что искусство не имеет прогресса, а только лишь накопление качеств. И каждое качество, рождённое искусством, когда бы оно не возникло, имеет абсолютную самоценность и потому сохраняет художественную актуальность в любую эпоху. Вторая половина ХХ века обнажила это с поразительной наглядностью. Именно этот тезис стал ведущим и главным прежде всего для организации самого культурного пространства. Ни в одну историческую эпоху не звучало такого количества музыки из всех художественных эпох в одном локальном времени (скажем, в одном филармоническом сезоне крупного города).

В ХХ столетии возникает ещё одна удивительная подробность, безусловно связанная с демографическими — и, как следствие, — коммуникативными изменениями. Имею в виду глобальное распространение европейской культуры, её аксессуаров, ценностей, принципов образования, организации культурного бытия и пр. Культурное пространство неевропейских народов радикально расширилось. Приход европейских ценностей, однако, не вытеснил собственной традиции. Эти народы существуют в би-культурном поле, где глобально значимое европейское начало не подавляет своё национальное, но скорее оттеняет его, стимулирует консервацию и сохранение. Разный динамический профиль культур обусловливает одностороннюю экспансию: распространение европейской культуры в качестве глобально значимой и локальную принадлежность самобытных тенденций, сохранивших характер экзотических культур (в проекции на европейский тип). Целостная картина мира стала бы убогой, если убрать из неё так называемые экзотические культуры. И не только потому, что исчезло бы многоцветье мозаики, но и потому, что пропал бы источник обогащения самой европейской культуры, испытывающей сильное, нарастающее, но опосредованное воздействие неевропейских культур. Последние пока не обрели возможности экстраполироваться целиком (в комплексе традиционных компонентов) в европейскую культурную ситуацию. Европейская же инфраструктура пустила столь прочные корни в далёких от Европы регионах, что теперь по крайней мере треть лауреатов мировых конкурсов — это китайцы, корейцы и японцы. Секрет, видимо, в том, что культура европейского типа, несмотря на множественность конкретных национальных проявлений, несёт в себе универсалии, способные реализоваться в глобальном масштабе. Иными словами, евро-американский тип культуры более тесно корреспондирует с развивающейся цивилизацией, точнее — с теми устремлениями, которые порождают цивилизационные универсалии.

В контексте этого процесса на авансцену выходит, быть может, самый нервный вопрос: а какова судьба национального фактора в современных культурах народов? Продолжит ли он своё действие в создании (сохранении?) волшебного многоцветья культур континентов, стран, национальных сообществ планеты? Стремление реализовать гнездящееся в подсознании собственное «я», стремление к индивидуализации — это энергетический источник созидания культуры. Когда ты выражаешь себя, соотнесенного со своей землёй, со своей историей, со своим народом, — начинается всё, что наполняет это «я». И каждое «я» в мире связано с неким миллионно значимым «я», то есть с национальным началом («макро-индивидуальным»). Поэтому тезис об окончательной энтропии национального начала в современном творчестве мне представляется некорректным, особенно учитывая развитие всего и вся «по спирали».

ХХ век преподнёс человечеству грозные уроки издержек цивилизации. Именно он научил цивилизацию в новых условиях осуществлять гигантские тоталитарные объединения. Тоталитаризм присваивает культуру, распространяет на неё популистский принцип равенства, полностью стирает с неё черты аристократизма. С другой стороны, открытое общество создаёт так называемую «масс-культуру», функция которой в современном мире колоссальна. XIX век таких проблем не знал. Это новообретение ХХ столетия, новый слом, ещё одно качественное подвижение, связанное с демографическим накоплением (как следствие оптимизации средств выживания через активизацию универсально действенных объединяющих компонентов). Не следует утверждать, что масс-культура выполняет только отрицательную функцию. Да, она отваживает человеческое сознание от глубинных слоёв культурной памяти, от истинных красот и ценностей, от интеллектуально напряжённого искусства. Да, этот слой культуры несёт в себе в определённом смысле отупляющее начало. Но одновременно — и консолидирующее, объединяющее. Однако невозможно заместить этим слоем культуры целостную культуру человечества. Реальные соотнесения этих видов культур в историческом времени весьма сложны и неоднозначны. Очевидно привнесение в искусство высокой традиции новых свойств, неведомых прошлому. Тут и воздействие урбанистики, и рождение новых технологий (музыка здесь один из лидеров, если учесть «электронный прорыв»), и возрастание роли «рацио», и многое другое.

Лишь осознав принципиальные сдвиги, случившиеся в ХХ столетии, целесообразно сравнить условный образ музыкального искусства прошлых веков и века ХХ, передавшего эстафету веку нынешнему. Очевидна качественная ступень, отмеченная небывалым уровнем реформирования художественного мышления. Ступенчатость перехода отмечалась и в начале прошлого столетия, но только из нынешнего времени видится связность, обусловленность перехода, производность большинства новаций.

Каковы же главные обретения прошлого? Напомним: в искусстве обретения прошлого — постоянная актуальность. В этом смысле искусство противоположно науке и инженерии, где новое поглощает и деактуализирует прежнее. Если ХХ век отказывается от каких-либо традиционных накоплений, это значит только то, что XXI век к ним вернётся. Да и сам ХХ век отнюдь не отказывается от прошлого. Он вырабатывает новые «музыкальные грамматики», но при этом чрезвычайно активизирует память. В результате главным признаком ХХ века становится параллельное существование новаций и проносимого инерционно гигантского количества артефактов на основе музыкально-грамматических знаков прошлого. Попадая в поле творчества, музыкально-грамматические знаки минувших веков вступают в сложнейшие диффузные отношения с новациями, без которых целостное семантическое поле музыки столетия невозможно представить.

Попробуем обозначить основные компоненты наследия, завещанного нам прошлыми веками.

Прежде всего, это четыре вида мелоса: вокальный мелос, основанный на фазовом синтаксисе (он сложился в искусстве контрапунктистов XIV–XV веков и эволюционировал в нашем столетии); инструментальный мелос, основанный на фазовом синтаксисе (он сложился в эпоху барокко и также был активизирован в ХХ столетии); вокальный мелос, основанный на метросимметричном синтаксисе, опирающемся на периодические структуры (его символом является песенный жанр); инструментальный метросимметричный мелос (интонации, передающие пластику жеста, танцевальность, моторность, формировали данную мелодическую разновидность). Эти четыре вида мелоса распадаются на бесчисленное множество жанровых преломлений, куда входят, в частности, декламационный и нарративный типы мелодического развёртывания. Последние так или иначе подчинены либо фазовому, либо метротектоническому принципу, вокальному или инструментальному началам.

Концепция примата линейной процессуальности в организации фигуро-фоновых отношений является также важнейшим обстоятельством наследия предшествовавших эпох (разумеется, речь идёт о европейской традиции). Это проблема, связанная с привычными нормами восприятия и пространственной организации звучания через фактуру, обеспечивающую тот или иной тип фигуро-фоновых отношений. Музыка прошлого, кроме монодии, предлагает три основных принципа организации многоголосной фактуры: полифонический принцип, основанный на «совокупном тематическом процессе» и подразумевающий периодическую переменность положения фигуры по отношению к фону; гомофонный принцип, основанный на преимущественном закреплении позиций фигуры и фона; гетерофонный принцип, где многоголосие — генетическое производное от унисона, и фигуро-фоновые отношения поданы как постоянно мерцающая переменность (этот тип фактуры, сформировавшийся в фольклоре, по-настоящему освоен профессиональным искусством лишь в ХХ веке и ведёт свою жизнь от ранних опытов Стравинского). Мелос (линия) может быть воспринят в значении (условном, конечно) качества, отвечающего принципу фигуративности в живописи. Иными словами — это знак антропоморфности искусства. Отказ от мелоса — то же приведение к абстракции, что и отказ от фигуративности в живописи. Не случайно именно Стравинский — великий реформатор мелоса — замечает в своей «Поэтике»: «Мелодия должна сохранить своё место на вершине иерархии элементов, составляющих музыку».

Третьей константой следует признать действие принципа повторности и контраста в формировании объёмной композиции. Принцип повторности несомненно самый древний. А вот принцип контраста формировался постепенно, и его утверждение является историческим завоеванием, связанным со стремлением к индивидуализации тематизма и образности. Повторность до рождения контрастной композиции обрела развитые и многоликие формы: изоритмия, изомелия, остинатность, всякого рода аугментации, диминуции, инверсии — всё это константные знаки музыкальной «грамматики». Рождение контраста на уровне макрокомпозиции связывается с идеей репризности — повторности также на макроуровне формы. Джезуальдо, которого Асафьев называл «экспрессионистом XVI века», утверждает контраст, но ещё не утверждает репризность в классическом понимании. Это завоевание танцевальных форм барокко, рондальных композиций рококо и классицизма, утвердившего принцип репризности (а значит и контрастности) как универсальный.

Важнейшей особенностью музыкального мышления вплоть до первых десятилетий ХХ века была опора на консонанс, принцип «приведения к консонансу». Изменение представлений о консонансе не меняло принцип. Гармония древнего органума, модальная гармония контрапунктистов эпохи Возрождения, функциональная гармония эпохи барокко, классицизма, романтизма, пост-романтизма — во все эпохи существовал принцип опоры на консонанс. Ему в равной мере подчинялись сонорная гармония Возрождения и функциональная гармоническая система, основанная на терцовой аккордике.

Ещё одним универсальным обретением прошлого является регулярная и нерегулярная ритмика с ведущей и скрытой функцией метра. С ритмическим устройством музыкального движения теснейшим образом связан синтаксис, соизмеримый с масштабом дыхания. Последнее обстоятельство оказалось наиболее твёрдой константой, способной пережить самые крутые «грамматические сломы» и ступенчатые переходы к новым техникам и технологиям звукотворчества. Переход от непрерывнофазового синтаксиса к цезурноритмическому синтаксису на основе симметрии есть важнейшая тенденция в истории искусства. Это переход к классицизму и всему постклассицистскому периоду.

Наконец, существенным обретением исторического опыта стало художественное осознание времени, точнее — осознание и оценка прошлого. Традиция предлагает три варианта отношения к прошлому. Первый — это так называемое «ренессансное время», суть которого может быть выражена формулой: отличие «раньше» от «позже», воплощённое в «теперь» (то есть в произведении). Ренессанс — возрождение античности. Неоклассицизм ХХ века — возрождение (и новое осмысление) эстетических и грамматических норм минувших эпох. Второй тип времени — тот, который подробно обсуждался Гёте и который может быть назван классическим. Суть его в том, что прошлое мыслится как неушедшее, как действенная реалия настоящего, которое в свою очередь мыслится как непрерывное производное от прошлого и неотрывно от прошлого существующее. Музыка ХХ века располагает большим количеством ярчайших примеров «классического» отношения к прошлому, предметно отличных от «ренессансного» типа связи с прошлым. Наконец, романтическое отношение к прошлому, где прошлое — это призрачное время, ирреальное, мистически ускользающее в контурах реалий, являющееся, как мираж (Гейне). Музыкальный «неоромантизм» ХХ века немыслим без подобного времяощущения.

Что же привносит ХХ столетие? От чего отказывается? Что продолжает?

В сущности, всё накопленное оказывается вовлечённым в художественную практику ХХ столетия и подтверждает свою постоянную актуальность. Мозаика стилей (и тенденций) в музыке ХХ века европейской традиции ошеломляет и не знает прецедентов в прошлом. Но акцентным в музыкальной истории этого столетия оказалось сотворение новых музыкально-грамматических систем, новых, как принято говорить, технологий творчества. Эта ведущая линия проходит через всё столетие.

Первой важнейшей подвижкой в мышлении стал отказ от опоры на консонанс и даже от «приведения к консонансу». Это сопровождалось в первую очередь реформированием тональности и лишь во вторую — отказом от неё в пользу свободной и регламентированной (додекафония) атональности. Первая половина века прошла под знаком выработки новой гармонии (и новых гармонических норм в полифонии), которая постепенно (!) уходила всё дальше от терцовой основы. В результате ХХ век достигает апогея чувственных значений гармонии. Возникают стили, где вертикаль, время жизни и индивидуальный характер созвучия, становятся главным, что ищет художественная мысль. Постепенно сонорное начало, свободная и регламентированная сонорика выходят на авансцену внимания и становятся главной формообразующей силой. Новая сонорика не сравнима со старой, восходящей к искусству контрапункта XV века. Там сонорная гармония была следствием схождения линий, несущих фигуру (рельеф) восприятия. Здесь же сам сонорный эффект есть фигура, основной семантический вектор формы.

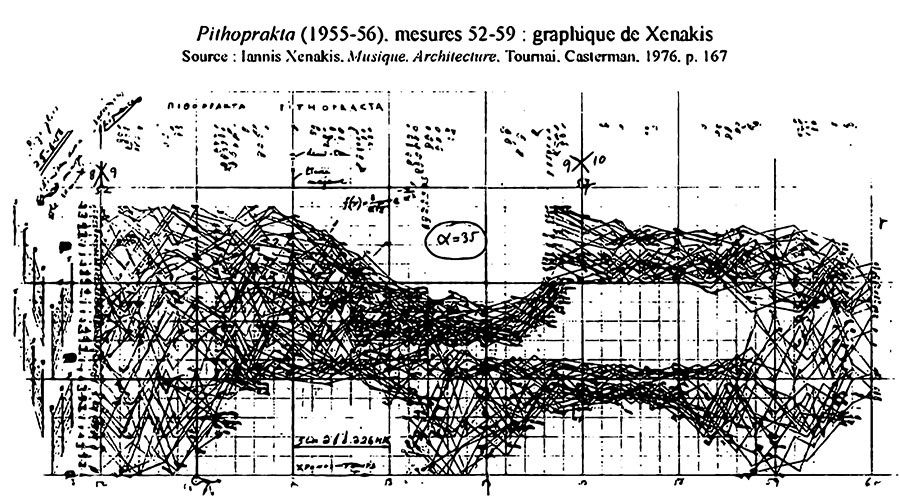

Как следствие, из первой тенденции рождается вторая: возникают техники и стили, отказывающие мелосу в ведущей роли главного семантического рельефа. Уже во многих сочинениях Стравинского мелос начинает выступать как паритетное начало (с ритмом, гармонией, тембро-колористикой). Позже начинается подлинная война не только с индивидуализированным мелосом, но с линеарностью вообще. Последняя либо входит в технику сонористики (в формах комплементарно-сонорной полифонии), либо изгоняется вовсе техникой крайне выраженного пуантилизма и гипертрофированной сонорностью. Конечно, если ты сражаешься с линеарностью, следует прежде всего победить тональность. И тональность, непобедимая в целом, оказалась полностью выведенной из игры в определённых направлениях. Додекафония, серийность и уж конечно — сериальность, равно как алеаторика, выведенная на уровень главной силы формообразования, многое в электроакустических опытах, самодовлеющая сонористика — всё это нацелено и против мелодической линейности, и против тональности — извечного гаранта этой линейности. Речь именно о тенденции, а не о конкретном преломлении технических предпосылок. Следует понимать, что при всех издержках на этих путях много подлинных обретений, мощно раздвинувших семантическое поле искусства звуков.

Практически отказаться от линейных напряжений оказалось почти невозможно, поскольку музыка всё равно воспринимается линейно во времени. Во всех случаях бремя линейности ложится на плечи ритма. Однако ещё одна качественная подвижка, на сей раз в области синтаксиса, по существу, отстранила мело-линейный фактор. Я имею в виду переход от цезурнометрического к цезурнофазовому синтаксису новой музыки. Последний подразумевает сохранение лишь фундаментальной синтаксической единицы — мотива, но при этом крайнюю гипертрофию его, лишение мелодико-мотивной характерности и полное подчинение чисто сонорной задаче. Подобный синтаксис можно назвать квантовым, поскольку мотивно-энергетический принцип рождает возникающие и затухающие сонорные массы, несимметрично соотносимые во времени, по-разному организованные и структурно, и тембрально, и динамически. Мотив оказался вечной структурой, а игра с мотивными элементами стала основой и другого направления — так называемого минимализма, который отнюдь не отказывается от мелодической линейности, но провозглашает её новый — экстенсивный — тип, неведомый профессиональному искусству предшествовавшего столетия.

Важнейшим новым принципом формотворения, вызвавшим к новой жизни старинный тип формообразования, становится отказ от репризности как узнаваемого «на расстоянии» сходства, как тождественного начала, образующего «эффект арки». Точный повтор на уровне макроформы оценивается как замшелый анахронизм. И дело не только в рождении додекафонии и серийности. Важно то, что не только радикальные реформаторы, но и многие композиторы ХХ века, работавшие с классическим фондом форм, также пришли к отрицанию тождественных (и вообще семантически близких) реприз. Рождается принцип континуально-контрастной композиции (новое развитие континуально-эволюционных форм Ренессанса).

Итак, строгая повторность на расстоянии сегодня записана в атавистические признаки. Но есть и альтернатива: гипертрофия непрерывной повторности, бурное развитие минимализма, остинатных и полиостинатных форм. Наверное, Стравинский открыл линейный минимализм в 11-й цифре «Весны священной» и в некоторых иных номерах этой бессмертной партитуры. Открытие экстенсивного мелоса стало импульсом к рождению целого направления, с которым связано немало высоких удач.

Невозможно перечислить все нововведения, случившиеся в музыке ХХ столетия. Укажу лишь на два противоположных предложения. Творчество на основе принципа «alea», где роль случайного выбора либо приблизительного предуказания становится решающей. На этом пути масса случайного и спекулятивного. Но в рамках этой же идеи подлинные мастера создают шедевры (наверное, высшим выражением алеаторного принципа формообразования может быть признана Вторая симфония Витольда Лютославского). Прямо противоположное и также связанное с детерминизмом, с отрицанием традиционных параметров музыкального произведения — направление, связанное с новыми источниками звука, — электроакустическая музыка. Здесь довлеет мысль и художественная и инженерная одновременно. Здесь всё или многое рассчитывается до микрона, всё предуказано. Это новая перспектива музыки, уводящая нас в XXI век.

В конце снова вспомню проблему времени. Наше столетие акцентирует ещё один нюанс — эсхатологическое чувство времени. И речь здесь не столько об отношении к прошлому, сколько к настоящему, переживаемому историческому времени. Эсхатологическое сознание родилось в катастрофе русской революции. Исход русских философов на Запад в начале века заразил этим ощущением времени весь мир. Ядерное противостояние усилило эсхатологичность в мышлении и миропредставлениях. Подозрение о несовершенстве мира, о его сокрушении и замене Царством Божиим овладело, быть может, не столько сознанием, сколько подсознанием. И хотя эсхатологичность с самого начала сознавалась в двух ипостасях — как апокалиптичная и как творческая (необходимость сокрушения несовершенного во имя замены совершенным), семантика трагедийности стала определяющей и довлеющей в высоком искусстве ХХ века. Эсхатологичность — отражение религиозного сознания в явлениях культуры.

Главное, к чему пришла музыка ХХ столетия, — это полная победа плюрализма и утверждение прав и свобод в области индивидуального самовыражения. Всё, что претендовало на сокрушение традиции и на тотально значимые принципы новой музыкальной грамматики, прожило свою краткую жизнь (в отдельных случаях достаточно яркую, но всегда конечную). Сегодня европейская континентальная культура избавлена и от тоталитарно навязанных стилевых систем, и от диктата новых технологий, претендующих на всеподавляющую универсальность. Торжествует индивидуальный выбор. А это означает реанимацию национального фактора. Думается, можно обозначить два генеральных вектора в творческом поиске ХХ столетия: это «авангардное» и (условно говоря) «академическое» направления. При этом авангардное не признаёт академическое, но последнее усваивает открытия авангарда, оставившего огненный след в художественной истории ХХ столетия. И то и другое направления — знаки вступления в новый эон. «Современный академизм», представленный такими, к примеру, фигурами, как Барток, Онеггер, Прокофьев, Стравинский, Шостакович, Хиндемит, воплощает образ перехода и несёт в себе идею синтеза. В то время как авангард стремится к рубежности. Но именно «новая академичность» побеждает в этом соревновании на ристалище мировой концертной эстрады. Поэтому если и можно представить некий рубежный экран, то это будет проницаемая рубежность, сохранившая возможность самых прихотливых сплавов.

Мы живём в эпоху глобализации, когда противостояние и взаимодействие цивилизационных и «генно-культурных» стремлений начинает склоняться в пользу преобладания цивилизационных сил. Глобализация означает не только всеобщую экономическую интеграцию. Это ещё фронтальное и глобальное наступление масс-культуры. Музыка играет здесь ключевую роль. Этот тип музыки не знает, что такое стремление к единичному и уникальному (здесь господствует клишированный стереотип); она вненациональна (метанациональна); она лишена религиозной содержательной подсветки; она не знает, что такое аристократизм, ибо абсолютно демократична. Это действительно искусство, которое сегодня принадлежит народу. Во всяком случае, народу (народам) пытаются внушить, что ему принадлежит именно это искусство. Высокая, «генная» культура ушла не периферию общественного внимания. Гигантское «цунами» масс-культуры действительно может смыть высокую культуру, но только в том случае, если общество вынудит её покинуть человеческое ристалище. Для этого само общество должно достичь максимальных пределов упрощения и примитивизации. Думаю, мы не дойдём до этого. Более того, главные наши надежды связаны с пробуждением общества. И надежды эти небезосновательны, несмотря на то, что почти единственной реальной основой существования культуры у нас по-прежнему является государство. Пока ещё мы вынуждены говорить, что в нашей стране государство «умнее» общества. Но мы уже ощущаем наступление «равновесия». Только в нём залог подлинного расцвета культуры. Ибо личность и общество можно мыслить только как нечто единое и нераздельное. Состояние искусства — индикатор состояния общества, способного (или не способного) оценить и возвысить индивидуально-личностное начало как высшую ценность и высший результат общественного развития.