Джон Фильд в русской фортепианной культуре: преемственность и традиции

В истории русской музыки, как и в русской истории вообще, можно проследить две основные тенденции — «европоцентристскую» и «русскоцентристскую».

В русской культуре XVIII — начала XIX веков, как известно, преобладало европоцентристское стремление, стремление к равноправному вхождению в общеевропейскую художественную жизнь. Надо признать, что русская культура в этом весьма преуспела. Успешности предпринятых обществом усилий способствовала сама атмосфера времени: нестабильная политическая ситуация в Европе, 25-летняя эпоха наполеоновских войн, закончившихся тем, что лавина русских войск накрыла собой почти весь континент. Нельзя не присоединиться к мысли о том, что идея об универсальности русского человека, открытости его мировым культурам, высказанная Достоевским, в сущности, полностью справедлива лишь для определённого исторического этапа развития нации — этапа Империи XVIII—XIX веков.

Имперская огромность территории, многонациональность населения крепко спаивались безусловным преобладанием русского этноса. Духовная сила вселенской и одновременно государственной религии — православия, религии, которую исповедовало подавляющее большинство населения, создавала специфическое культурно-историческое пространство, открытое для самых различных влияний и одновременно способное воздействовать на явления, попадающие в его орбиту.

Петровская реформа поставила Россию на перекрёстке всех великих культур Запада и создала породу русских европейцев, — констатировал Г. Федотов. И далее уточнял, что «в течение долгого времени Европа как целое жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее».

В XVIII веке отечественная художественно-музыкальная культура во многом созидалась усилиями иностранных специалистов. Фактами русской истории становилась деятельность в России итальянских мастеров (Дж. Сарти, Дж. Паизиелло, Д. Чимарозы, Б. Галуппи), немецких композиторов и клавиристов (В. Пальшау, И.-В. Геслера, К.-А. Габлера, Г. Мютеля). Как правило, добившиеся признания у себя на родине, они приезжали работать в молодое государство, стремительно входившее в европейское сообщество.

Знаменательно, что при исключительном многообразии фактов, из которых складывалась русская музыкальная культура, лишь один — стоящий, казалось бы, в общем ряду — претендует на звание события исторической важности. Речь идёт о появлении осенью 1802 года в Санкт-Петербурге Джона Фильда. Казалось бы, приезд в столицу ещё одного, хотя и даровитого, но совсем молодого артиста не мог принципиально повлиять на ход культурной истории страны. Однако именно этому двадцатилетнему иностранцу суждено было стать фигурой русского национального культурного мифа, именно ему историей было поручено воплотить поэтические грёзы русского музыкального сознания. Наконец, именно Фильд — ирландец по крови и итало-англичанин по артистической родословной — удостоился ставших уже трюизмом титулов «русский Фильд», «дедушка русского пианизма», «основатель русской пианистической школы».

Полтора века спустя, подытоживая значение Фильда для отечественной фортепианной культуры, историк констатирует, что как своим исполнительским искусством, так и своей педагогической деятельностью «Фильд заложил основы высокого профессионализма, получившего широкое развитие в русском фортепианном искусстве на протяжении второй половины XIX века. С его именем связано стремление русских пианистов к певучему, выразительному звучанию фортепиано. Он, в сущности, был первым в России музыкантом, раскрывшим ученикам тончайшие секреты подлинного художественно-исполнительского мастерства. Этим объясняется всеобщее увлечение Фильдом — исполнителем и педагогом» (А. Николаев. Джон Фильд. М., «Музыка», 1979). Следы этого влечения явственно различимы в исполнительском искусстве представителей московской пианистической школы вплоть до середины XX столетия.

Признание профессиональных достоинств музыканта тем не менее не объясняет, почему же именно Фильду суждено было стать олицетворением русской фортепианной школы, определить на долгие годы вектор развития отечественного пианизма. На этот вопрос может последовать несколько ответов.

Можно предположить, во-первых, что определяющим фактором послужила выдающаяся творческая одарённость артиста. Однако параллельно с нашим героем в Москве и Петербурге работало немало прекрасных музыкантов-иностранцев с европейской репутацией. В старой столице — знаменитый Геслер, в новой, основанной Петром Великим, — Пальшау, Штейбельт. Можно приводить свидетельства, оставленные современниками, о ярчайшем впечатлении, которое производили эти артисты своим искусством. Безусловно верно, что Фильд довольно скоро после появления в России завоевал особое положение в музыкальном мире, но нельзя сказать, что это полностью зачеркнуло симпатии публики к упомянутым выше музыкантам и их безусловный талант.

Во-вторых, размышляя о феномене лидерства Фильда, можно сослаться на то, что эти артисты, родившиеся по большей части в середине XVIII столетия, принадлежали к прежнему поколению, развивали художественные идеалы эпохи «бури и натиска», и в их искусстве, мышлении и музыкальной речи ещё многое принадлежало уходящей культуре риторического типа, в то время как молодой Фильд олицетворял своим искусством романтические зарницы надвигающегося времени поэтической свободы. Но представляется, однако, что не только молодость и художественная актуальность творчества предопределили особое положение Фильда в анналах русского искусства.

В-третьих, нельзя объяснить лидерство Фильда отсутствием в России той поры высоких художественных ориентиров. Ведь в первой половине XIX столетия Россию посещали звёзды мирового пианизма. Первым ещё в начале века выступал Клементи, потом в Петербурге и Москве играли Гуммель, Гензельт, Лист, К. Вик… Однако творчество гастролировавших мастеров вызывало разноречивые отклики — от восторгов до категорического неприятия. Никто из них не удостоился того безоговорочного признания и той истинно повсеместной любви, которую вызывало искусство Фильда.

В чём же таился источник этого необъяснимого на первый взгляд взаимного притяжения русских меломанов и английского артиста? Почему Фильд, достигший ещё в молодости признания на родине и на континенте — в Париже, Вене, предпочёл остаться навсегда в России?

Для аргументированного ответа на поставленные вопросы полезно обратиться к некоторым положениям цитированной выше статьи Г. Федотова «Письма о русской культуре», где идёт речь о типично национальных проявлениях русской культуры, о психологических особенностях его главного созидателя и носителя — русского человека — почитателя искусства Фильда.

Всякая национальная культура, по мысли философа, имеет «общий фон», состоящий из традиций, из «общего дела» народа. Культура обнаруживает единство направленности, которой определяются предпосылки национального стиля. Размышляя о способе обнаружения непрерывности в развитии каждой культуры, историк приходит к выводу о существовании особых качеств национального самосознания, проявляющих себя в бесконечности вариантов каждой личности, но остающихся неизменными в инварианте.

Обращаясь к характеристике «русскости» и признавая неизбежность схематизации, Г. Федотов предлагает биполярную модель. Учёный полагает, что только в единстве противоположностей двух типов русской души может быть с наибольшей полнотой выражено своеобразие русской коллективной личности. Использование двух полярных типов позволяет историку построить схему личности в виде эллипсиса.

С левой стороны эллипсиса помещается портрет русского интеллигента, идейного наследника Белинского и Достоевского. «Это вечный искатель, энтузиаст, отдающийся всему с жертвенным порывом, но часто меняющий своих богов и кумиров. Беззаветно преданный народу, искусству, идеям — положительно ищущий, за что бы пострадать, за что бы отдать свою жизнь. (…) Максималист в служении идее, он мало замечает землю, не связан с почвой. (…) Из четырёх стихий ему всего ближе огонь, всего дальше земля, которой он хочет служить, мысля своё служение в терминах пламени, расплавленности, пожара». Основная жизненная установка русской личности этого типа — пламенная беспочвенность и эсхатологический профетизм. «Поиски духовного града начались вместе с сомнениями в безусловном православии московско-петербурского царства».

Признавая историческую подлинность этого типа личности, наиболее чистый образ русского человека («москвича», как условно называет его Федотов) видится исследователю «в иных чертах». Таковые сосредоточены в правой части эллиптической модели русского характера. Итак, что же отмечает философ в представителях этого второго — чисто русского типа? Прежде всего — «глубокое спокойствие, скорее молчаливость, на поверхности — даже флегму».

Все, общавшиеся с Фильдом, вспоминали его глубокое спокойствие на эстраде. Л. Шпор отмечает «мечтательно-меланхолическую манеру» игры и его внешность английского увальня. Антон Контский пишет о «непостижимом спокойствии в исполнении у Фильда». Лист однажды при Глинке сказал, что Фильд «играл вяло», чем возмутил русского композитора, почитавшего Фильда как превосходнейшего из современных ему музыкантов-пианистов. «Его почти неподвижная поза, его столь мало выразительное лицо не привлекали к себе внимания. (…) Его игра текла ясно и спокойно. (…) Его спокойствие было почти дремотным, и даже впечатление, производимое его игрой на слушателей, не могло это спокойствие нарушить».

Несмотря на то, что «игра Фильда была часто смела, капризна и разнообразна» (Глинка), пианист никогда не стремился к бравуре. Он «обладал в высочайшей степени быстротою и чистотою», но техническое совершенство, понимаемое как отважная и громогласная «рубка котлет» (Глинка) для него не существовало. Он увлекал чистотою, нежностью, удивительной выразительностью игры. Лирик по натуре, артист «зачаровывал свою публику, сам того не зная и не желая. (…) Взгляд его не искал ничьего взгляда», казалось, Фильд не стремится к общению с публикой, а ищет уединения и покоя. «Под нежными пальцами, легко побеждавшими величайшие трудности, игра его вовсе не казалась усилием. Он ласкал угрюмый инструмент и извлекал из него прелестное пение; он вдыхал в него свою душу и, подобно другому Орфею, очаровывал сердца слушателей», — вспоминал ближайший друг Фильда (Ф.А. Гебгард. «Джон Фильд: биографический очерк»).

Яркий психологический и артистический портрет музыканта создал его художественный антипод — Лист: «Невозмутимое спокойствие никогда его не покидало. (…) Чем старше он становился, тем неприятней задевал его каждый шум, каждое движение. Он любил покой, его речь была медлительной и тихой; всё грубое и шумное было для него столь мучительным, что он старался оградить себя от него, даже обращался в бегство. Его столь изящное и в столь редкой степени изысканное исполнение все более и более принимало характер morbidezza [изнеженности]), спокойствие которой, казалось, становилось всё более и более безмятежным».

Это невозмутимое спокойствие мира внутреннего реализовывалось не только в исполнительском стиле Фильда, не только в его сценическом поведении или в психологической реакции на шум. Оно выявляло себя в самой ткани его сочинений, в особенностях их фактуры и гармонического плана, в самом ощущении художественного времени. Микрокосм Фильда — полнейшая гармония, несравненный покой. Композитору малоинтересно реальное драматургическое развёртывание музыкального сюжета, коррелирующегося с действием внешним, что было показательно для способа музыкального мышления его современников — Гуммеля, Крамера, Мошелеса, Шопена, Глинки и многих других мастеров первой половины XIX века. Пожалуй, можно сказать, что важнейшим для Фильда была тембральная окраска, звуковой колорит, возникающий благодаря фактуре. Звуковая ткань сочинений Фильда — это «гармония мира», музыка природы, её вечные основы — во всяком случае, безусловно превышающие ограниченность человеческого времени. В художественном мире Фильда почти нет места субъекту, или иначе — лирический герой его музыкальных картин гармоничен и уравновешен, а музыка бесконфликтна.

Даже в относительно развёрнутых формах тонкие нюансы колорита лишь оттеняют основной господствующий тон произведения, но не борются с ним, не пытаются его разрушить или исказить. Форме нет нужды получать извне импульсы к развитию. Мир и так полнокровен, полон жизненных потенций. Человеческая личность не выделена из мироздания, не отделена от совершенной природы. Это — музыкальный пантеизм. Мир до грехопадения. Здесь нет Зла, а значит, нет и борьбы, нет провоцирующих её противопоставлений, контрастов и конфликтов.

Любопытно, что у Фильда даже в развёрнутых двухчастных композициях с чередованием медленной и быстрой частей общее впечатление от музыки поразительно цельно. Состояний и оттенков много, но… Так на просторах полей, за городом, на небе можно иногда наблюдать захватывающее богатство колоритов и очертаний облаков, но общее чувство благодатного единения с природой не покидает тебя, сколько бы ты ни любовался бесконечной изменчивостью открывающейся картины.

В этом отношении музыкальная поэтика Фильда далеко опережает своё время и приближается к музыке XX столетия, с её интересом к внеевропейской, прежде всего, восточной традиции, к её культу созерцания и медитации.

Способность и потребность слышать «вибрации мира» изливались у Фильда в длительно удерживаемых гармонических педалях, многократных повторах ритмо-интонационных фигур или в упорном воспроизведении избранного рисунка фактуры.

Выбирая из множества возможных вариантов, в качестве примера укажем на протяженные гармонические педали в Рондо из Шестого фортепианного концерта. При этом музыка отнюдь не кажется монотонной. Фильд умело избегает однообразия изобретательным расцвечиванием гармоний, их альтерациями, тонкой артикуляционной и метроритмической работой, богатством мелодических фигураций, своей подвижностью освежающих и уравновешивающих завораживающую статику неизменно возобновляемых басов.

В Ноктюрне Es-dur № 11 прелестно медлительны переливы полного неги сопровождения, на протяжении более четверти пьесы (34 такта из общих 118) не желающего расставаться со своей устойчивой опорой — звуком b, доминантой основного лада. Показательна также верность Фильда избранному триольному рисунку, который с минимальнейшими отступлениями сохраняется на протяжении пьесы. Безусловно, невозможно увидеть в этой роскоши гармонических колоритов «апатию», о которой говорил Лист, но лишь поразительно благоуханную благородную сдержанность и духовный аристократизм. Здесь светит «простота, доходящая до неприятия жеста» (Федотов), корни которой историк находил в учениях Востока. Принятию этой мудрости, которая пришла в Россию и осела в душах вместе с догмами православия, много способствовала философия исихазма — нестяжательства, нашедшая в средневековой Руси благую почву для распространения. Сосредоточенность на духовном бытии, философия неподвижности, дающей возможность внутренне прозреть, увидеть сияние Божественного света. Чтобы сподобиться его созерцанию, необходимо полное внутреннее сосредоточение, чуждое суетности всего вещного.

Рассуждая о почти русском характере артистической природы другого выдающегося иностранного художника — Роберта Шумана, Г. Ларош высказывает мысли, которые можно смело отнести на счёт Фильда: сходство с лучшими отечественными артистами критик видит в самой натуре музыканта, «в этой богатой лирической жизни (…), в этой нелюбви к театральной позировке, в этом преобладании святыни внутреннего мира над идолами внешнего, в этом чисто северном складе артиста». «Органическое отвращение ко всему приподнятому, экзальтированному» (Г. Федотов), проявляющемуся во внешней игре нервов, природно присущее «русскому типу», было в высшей степени свойственно Фильду — артисту и человеку. Он никогда не играл «на публику», его совершенно не волновал «успех» выступления. «…Нетрудно было заметить, что главной его аудиторией был он сам. (…) Никакая торопливость, никакое преувеличение в позе или жестах, в ритме или темпе никогда не прерывали его мелодических грёз, наполняя атмосферу чем-то необычайным, что, казалось, нашёптывало нам mezzo voce прелестные мелодии, вызывало в нас сладчайшие впечатления своим очаровательнейшим лепетом» (Ф. Лист).

Другой рецензент замечает совершенство исполнения, глубину лирического чувства: «сила в высшей степени, чистота и отчетливость пассажей, неподражаемые переходы и оттенки в его игре, повсюду проявляющаяся душа артиста», но подчеркивает «отсутствие всего неестественного и кокетливого». Ему вторит Лист, признавая, что талант артиста «всегда был свободен от всякой аффектации». В этой эстетике скромности — высшей простоте личной художественной интонации, невычурности поведения на эстраде, глубочайшем внутреннем покое, пантеистическом чувстве слияния с миром также выражает себя исходная психологическая близость Фильда к природно русскому.

Фильду в высшей степени была свойственна естественность. Утончённо-мастерская в его искусстве, она была неотъемлемым свойством всей его натуры, выражая себя в устремлениях и поступках. Чисто русской чертой выглядит нерассуждающая доброта, открытость житейского поведения Фильда. А. Дюбюк вспоминал о поразительном бессребренничестве своего учителя: «такого равнодушия к деньгам трудно найти. Бедняки-иностранцы ввели обычай по воскресеньям приходить к нему за подачкой и получали обыкновенно по пяти рублей каждый». «Это была артистическая натура в полном смысле этого слова — беспечная, нерасчётливая, но вместе с тем широкая, отзывчивая, стоящая выше мелкого, будничного».

Покой как стиль жизни, как её философия, доброжелательность и неприятие экзальтации — высшая степень естественности в манерах, в творчестве подводят нас к пониманию «высокого тона» артистического миросозерцания Фильда. «Больше всего проявлялась его изобретательность в простоте, которая чарует счастливой гармонией чувства, наполняющего сердца», — признавался Лист, вспоминая безупречное благородство и изысканность музыки Фильда. — «Никто после него не мог говорить на таком «языке сердца». Фильд чувствовал, знал жизнь души. Ему было открыто «сердцеведение» — качество, которое «является неотрывной частью именно русского искусства» (В. Гаврилин).

Фильд служил музам, что, как известно, «не терпит суеты». Музыкант с усмешкой отгораживался от «мышьей беготни» жизни, от суеты наружного плана бытия, от абсурдности забот о насущном. Мемуаристы сохранили несколько bons mots Фильда, которыми славился его разговор. Он не мог удержаться от игры словами и смыслами, стоящими за словами, в самых, казалось, немыслимых ситуациях. Предсмертная исповедь далёкого от религии и не посещавшего церковь музыканта свелась к краткой беседе с англиканским пастором, приглашённым друзьями артиста.

«Принадлежите ли вы к протестантскому исповеданию?» — поинтересовался пастор. «Нет», — отвечал Фильд. — «Так вы католик?», — отозвался пастор. «Нет», —последовала реплика умирающего. «Не кальвинист ли Вы?» — в замешательстве поинтересовался священник. «Не совсем», — отвечал Фильд, — «Я не кальвинист, а клавесинист» (из «Воспоминаний» А. Дюбюка). Это «исповедание веры», это жизненное credo, облачённое в форму каламбура, много говорят о характере и привычках артиста.

Внутреннее спокойствие и насмешка над бессмысленно суетящимся миром людей, над вечно озабоченным пустяками разумом, присущи и Фильду, и «чистому образу русского человека», говоря словами Г. Федотова. Развивая эту мысль, философ делает любопытный для нашей темы вывод о том, что «юмор и сдержанность сближают этот [«московский»] тип русскости более всего с англо-саксонским». Кстати говоря, философ уверен в общности природы комического для русской и английской ментальности. Видимо, как в родной стихии чувствовал себя в России и англичанин Джон Фильд.

Исследователь констатировал, что нравственные и волевые качества русского «московского» типа трудно сформулировать однозначно. Однако многовековой опыт свидетельствует, что можно указать на важные оттенки этих свойств. Пытаясь ответить на вопрос, добр ли русский человек, учёный делает вывод, что он мог быть и добрым, и жестоким, но скорее — по-китайски спокойно-бесстрастным и к своим, и к чужим жизни и смерти. Так абсолютно хладнокровно относился музыкант к собственной тяжёлой болезни, долго не делая никаких поползновений заняться лечением или изменить привычкам к курению табака, постоянной бутылке под рукой и блаженной неподвижности на диване. С фаталистической ясностью сознания уходил он из жизни. Г. Федотов уверяет, что эта мудрость бесстрастия выводит русского человека за пределы христианства в «дочеловеческие природные» сферы. «Бесстрастие» в подходе к глобальным вопросам существования в мире не исключает бытовой жалостливости, мягкости. Поэтому чисто русской чертой в житейском поведении Фильда смотрелась его нерассуждающая доброта. А. Дюбюк: «Такого равнодушия к деньгам трудно найти. Бедняки-иностранцы ввели обычай по воскресеньям приходить к нему за подачкой и получали обыкновенно по пяти рублей каждый».

Пребывание «над бытом», характерное для русского менталитета, было присуще и Фильду. Он не считал необходимым соблюдать принятые обществом правила поведения. «Черты лица его были прекрасны, во взгляде виден гений; но ходил он всегда таким неряхой, был так рассеян, беспечен, неопрятен, ленив, что, глядя на него, надо было дивиться, как гений мог затесаться в такое грязное существо» (Л. Фюзи. Воспоминания о России с 1806 по 1812 год). Сохранился анекдот о поведении Фильда в Сен-Жерменском предместье на вечере у герцогини Деказ, где собрался весь «парижский свет». В начале 1833 года Фильд был уже немолод и болен. Концертные туфли стесняли его опухшие ноги. Не раздумывая, он нашёл где-то в доме пантуфли, переобулся и вышел к публике в домашнем виде. В зале раздались см ешки, которые немедленно смолкли, лишь Фильд начал играть.

Прекрасную по наблюдательности и полноте впечатления психологическую характеристику Фильда оставил анонимный автор статьи в газете «Semaphore de Marseille» от 2 августа 1833 года: «Представьте себе красивую, хорошей формы голову с широким лбом и взъерошенными седыми волосами, падающими в диком беспорядке, выразительные черты лица, полные кротости и добродушия, живые, умные глаза, в общем запущенный туалет, — и вы получите близкое к действительности представление о Фильде. Но что вызывает интерес и выдаёт в нём гениального человека — это его беззаботность, его постоянная безмерная рассеянность и не лишённые заблуждений предрассудки, (…) он занят самим собой. Он презирает всё внешнее и, проживя хотя бы до 100 лет, так и не научился со вкусом завязывать галстук».

Немало русского можно найти и в отношении Фильда к работе. Пытаясь понять, ленив или деятелен русский человек, Федотов приходит к выводу о невозможности однозначного ответа и на этот вопрос. По видимости, русский ленив: он работает по необходимости, из-под палки, стараясь оттянуть неприятную обязанность, сколь возможно. Однако в последний момент он встряхивается и тогда уже действует без устали, не щадя себя, и воистину горы сворачивает, выполняя в несколько часов то, что должен был сделать за месяц. Таков был и Фильд. Вынужденный написать новую пьесу к очередному концерту и побуждаемый к тому же друзьями, он стряхивал с себя состояние благостного безделья и с головой уходил в авральную работу под аккомпанемент приятных привычек. «Первым его делом было поставить подле себя кружку грога, — вспоминает современница, — которого он употреблял очень много, хотя никогда не был пьян, и засучить рукава. Тут уже прежний ленивец исчезал; перед вами был артист, вдохновенный композитор; он писал и бросал вокруг себя написанные листки, как прорицания Сивиллы, а друзья подбирали их и приводили в порядок. Нужно было необыкновенное искусство для того, чтобы разбирать эти кое-как нацарапанные пером каракули; но друзья его уже привыкли к ним. По мере того, как сочинение продвигалось, фантазия композитора так воспламенялась, что писцы едва успевали за ним. Потом он пробовал на фортепиано то, что было им набросано на бумаге, и оно выходило прекрасно, особенно исполненное им самим. Под его пальцами фортепиано делалось другим инструментом. В три или четыре часа утра он упадал в изнеможении на диван и засыпал. Между тем, переписка сочинения доканчивалась. На следующее утро, проснувшись, он выпивал несколько чашек самого крепкого кофе и опять принимался за работу. В это время нельзя было сказать ему ни слова, хотя бы о самом важном деле».

Столь же аврально проходила подготовка музыканта к концертам. Уже в начале 20-х годов, — вспоминал Дюбюк, — Фильд бросил регулярно «заниматься и поддерживал свой механизм лишь тем, что ежедневно проигрывал свой Nouvell exercice сперва отдельно каждой рукой, потом обеими вместе». Лишь за полтора месяца до выступления Фильд сосредотачивался на профессиональной работе, «ездил только на уроки, а остальное время проводил в изучении пьес».

Как не вспомнить тут, что в русской культуре первой четверти XIX века можно отыскать поэтическую параллель искусству Фильда: творчество К. Н. Батюшкова. В нём, полном непосредственности чувства и убеждающей искренности, закладывались основы русской поэтической лирики XIX–XX столетий. Вероятно, существовало (при всём различии жизненных историй) нечто общее и в натурах этих художников, что побудило Батюшкова в послании к В. Жуковскому в июне 1812 года утверждать, что «поэт, чудак и лентяй — одно и то же», что его поведение и характер «совершенно сообразны с ленью и беспечностию» и что «без лени я писал бы ещё хуже или не писал бы ничего». Перефразируя мысль поэта о творчестве Ю. А. Нелединского, хочется сказать, что Фильд был ленив не потому, что лень музыкальна, а потому, что леность — его душа. Нега древних, эта милая небрежность, дышит в его музыке.

В уже цитировавшемся послании к Жуковскому Батюшков уверяет, что пишет мало и довольно медленно. «Стихи не стоят того времени, которое погубишь за ними, а я знаю, как его употребить с пользою: у меня есть, благодаря бога, вино, друзья, табак…». Всё это было в изобилии и у Фильда: «Огромная комната, уставленная кругом низкими софами с кипами подушек была как раз по сердцу ленивому Фильду; он обыкновенно смотрелся настоящим турецким пашою, когда, бывало, лежит, растянувшись на софе, закутанный в чудесный халат на беличьем меху, и курит из длинного черешневого чубука, имея под рукою на маленьком столике графин рома и спиртовую жаровню. Все стены обвешаны сигарочницами, мундштуками и чубуками всех видов и всех стран, табачными кисетами, гаванскими сигарами; всё это было чрезвычайно богато, потому что тут были чубуки и мундштуки в огромные цены. (…) Большой круглый стол, заваленный нотами, опрокинутыми чернильницами и живописно раскиданными перьями, несколько стульев, разбегавшихся во все стороны; четыре окна без штор и без занавесок и чудесный флигель для приятелей составляли всё убранство квартиры этого паши нового рода» (Г. Федотов).

Вглядываясь в тайны русской души, Г. Федотов доходит до её языческих слоёв и утверждает, что русскому национальному чувству более всего говорят буйные образы князей-витязей, викинга Святослава, новгородской вольницы. Позднее черты древней славянской вольницы проявили себя в буйности купечества и беспощадности крестьянских бунтов. В XIX веке широта и безудержность русской натуры выливалась в безалаберности и артистизме, в органическом неприятии всякой законченности формы, в фантастическом прожигании жизни, в кутежах и разгуле. Неслучайно так притягательны стали для русского общества в этот период цыганские песни и пляски: здесь русская вольность получила наиболее адекватное эстетическое выражение. Вот эти-то нюансы «славянской психеи», соединённые с косностью и ленью, во многом связаны именно с Московским царством и московским типом русского человека.

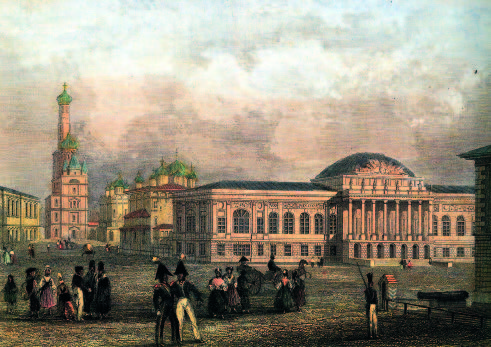

Фильд начал бывать в старой столице наездами с 1806 года. О том, что он оставался в городе подолгу, свидетельствует факт существования здесь у него постоянной квартиры, находившейся на Тверской, в доме княгини Трубецкой, напротив церкви Благовещения. Из воспоминаний Гебгарда явствует, что весной 1812 года музыкант всерьёз обдумывал возможность переселиться в Москву, где он пользовался всеобщей любовью. Однако окончательно Фильд обосновался в старой столице лишь в 1821 году.

Попытаемся понять, чем же очаровал артиста этот город, почему остался он здесь и упокоился именно в московской земле? Каким образом в этом предпочтении Москвы Петербургу выявились моменты социальные и психологические?

«…Ни один город не имеет малейшего сходства с Москвой, — писал К. Батюшков. — Здесь роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набожность и неверие; постоянство дедовских времён и ветренность неимоверная, — как враждебные стихии в вечном несогласии, — и составляют сие чудное, безобразное, исполинское целое, которое мы знаем под общим названием: Москва». В начале XIX века, когда Фильд впервые увидел старую столицу, она представляла собой большое село с барскими усадьбами, со множеством церквей, лавок и базаров на русский лад, иностранных магазинов, пустырей «с садами, огородами, прудами, лугами, на которых паслись обывательские стада». После наполеоновского нашествия выгоревшая практически дотла, она быстро обстроилась, похорошела, приобрела более регулярный вид, но сохранила старинную кольцевую планировку и осталась по сути своей «большой деревней», где жили почти по-сельски свободно и незамысловато. Москвичи любили ходить в гости по-родственному (а почти весь дворянский круг был или в родстве или в свойстве), развлекались разведением голубей, ценили кулачные бои, истово предавались игре в карты, регулярно посещали балы и многообильно пировали. Денег не считали, проигрывая миллионные состояния в карты, и разорялись на балах и званых обедах. При этом неслыханная роскошь в Москве мирно уживалась с убожеством и грязью. По старому русскому обыкновению присмотра за чистотой в городе не было никакого, хотя полицейские приказы писались и «издавались даже высочайшие указы о соблюдении чистоты». Однако горожане со спокойною душою выбрасывали на улицы всякий хлам, падаль и выливали помои…

Всмотримся пристальнее, насколько же Фильд подходил всему укладу московской жизни. «Москва любила и награждала Фильда, но также изуродовала его и погубила преждевременно его талант», — с горечью утверждал ученик (А. Дюбюк).

Материально московская жизнь композитора, пока он был здоров, была весьма благополучна. Дюбюк подсчитал, что за год его наставник зарабатывал не менее 20.000 рублей, которые складывались примерно в равных долях из гонораров за концертные выступления и за уроки. Однако надо признать, что Фильд любил и умел сорить деньгами. В этой своей способности он гораздо ближе подходил Москве и москвичам, чем чванливому Петербургу и холодно расчётливому петербургскому жителю. Высокий уровень дохода и поразительно равнодушное отношение к деньгам позволяли Фильду закуривать сигару сторублевой ассигнацией, полученной за выступление от досадившего своим поведением хозяина дома, или вручить таковую же лакею за поданную шубу. (В России 40-х годов XIX века семья мелкого чиновника могла прожить на 25 рублей месяц — с наймом квартиры и затратами на питание). Музыкант годами кормил немалую компанию нахлебников, охотно сопровождавших его и четырёх его любимых собак в ежедневных походах в лучшие рестораны города. Держать «открытый стол» — это смотрелось «по-московски»: Москва славилась хлебосольством и гостеприимством.

Жизнь в «азиатской» Москве была привольней и спокойней, чем в европеизированном Петербурге. Н. Карамзин называл Москву «республикой», ибо в Москве «…более свободы, но не в мыслях, а в жизни; более разговоров, толков о делах общественных, нежели здесь, в Петербурге, где умы развлекаются двором, обязанностями службы, исканием, личностями».

Фильд был человеком обаятельно эмоциональным и непосредственным в своих реакциях. Можно предположить, что в Москве он чувствовал себя свободнее и проще, чем в Петербурге. В первые десятилетия XIX века Москва обладала особой атмосферой «покоя и воли». В Москву уезжали жить в отставку представители виднейших дворянских родов, занимавшие в своё время в Петербурге высшие государственные должности, обиженные двором сановники или просто богатые помещики в поисках удовольствий столичной жизни. Этот особенный московский дух, вероятно, прекрасно ощущался Фильдом и привлекал его. Москвичи не служили. И Фильд не желал служить никому и ничему, кроме своего искусства. Рассказывают, что когда граф А. Орлов (отец любимой ученицы Фильда) предложил исхлопотать артисту должность придворного музыканта, тот вполне в своем вкусе ответил: «Двор не для меня, и я не хочу за ним ухаживать». Москвичи сплошь и рядом пренебрегали светскими условностями или правилами хорошего тона, нелепо одевались, жёлтую шаль совмещали с розовым нарядом, короче, жили «на воле». «Народ богатый, отставной, что придёт в голову, то и делает», — восклицал М. Загоскин. Кажется, что Фильду было очень удобно находиться в этой московской среде, и ничего более естественного он себе и вообразить не мог.

* * *

«Россия. Лета. Лорелея»

О. Мандельштам

Московская жизнь первой трети XIX века стала Летой Фильда. Имеющий в своём психотипе множество русских особенностей, Фильд органично вписался в особый уклад быта старой столицы той поры, вписался с невозможной, неповторимой естественностью, которая отличала его манеру играть на рояле, его манеру чувствовать. Именно в Москве стареющий артист влился в сродственную стихию. Музыкант спокойно и бесстрастно погружался в тот поток забвения, который уносил его в вечность, где навсегда остался «русский Джон Фильд».