Скромное обаяние авангарда

Общеизвестно — вначале было слово. И слово это было «модерн». Оно предшествовало слову «авангард». Слово modernus протянулось к нам из теологических глубин сумрачного пятого столетия, когда христиане осознали свое течение «современной» альтернативой языческой традиции. А вот задорное и жалящее слово «авангард» покинуло военно-тактические пределы лишь с началом т. н. Новой истории, т. е.— от времен Великой французской революции. И все равно не сразу пришло к искусству, задержавшись на долгое время в сфере политики. В конце концов искусство присвоило себе «авангардность», отмечая этой метафорой переломы, сдвиги, утопические декларации и всевозможные повороты от реалий жизни — к мифологемам времени.

В результате мы довольно-таки запутались: где кончается «модернизм» и начинается «авангардизм»? А пуще того: где кончается «авангардизм» и начинается «постмодернизм», и как последний соотносится с понятием «новой академичности»? Знатоки утверждают: модернизм — это атака на традиционную технику письма; авангардизм — атака на сам статус искусства. В крайних своих проявлениях — что-то вроде «самокритики искусства», этакий радикальный модернизм. Ортега-и-Гассет так прямо и говорит: «Нигде искусство не демонстрирует своего магического дара, как в этой насмешке над собой».

Зачем же нам в журнале, посвящённом, прежде всего, фортепианному искусству, обсуждать то, что так и не прорвалось на авансцену широчайшего общественного внимания, не приблизилось к репертуарной магистрали? А дело в том, что авангард — существенная часть спектра солнечного ветра времени, определяющая главный, кричащий знак эпохи. Слишком долгий период следящее око, поражённое идеологическим бельмом, не различало этой спектральной составляющей. Это сегодня мы вольно обсуждаем то, что ранее находилось под запретом не только для публичного экспонирования, но и для обсуждения. Сегодня мы понимаем и свободно декларируем тот факт, что авангард таит в себе свою специфическую сакральность, отвечающую образу распыления плоти мира. Авангард отвечает новым ощущениям мира и его новым мифологемам.

Авангард бежит от реальности. Ещё на заре авангардных исканий Т. Элиот призвал к тому, чтобы искусство было не зеркалом, а сотворением мира. И призыв этот таился в эсхатологичности, насквозь пронизывавшей все авангардные устремления. Уже первая волна авангарда нащупала главный нерв времени — центральный миф эпохи — эсхатологичность. Уже в начале ХХ века это отразилось в новой образности, уже тогда древние принципы нефигуративности и апофатические (непредставимые) в системе земных ассоциаций образы и Бога, и мироздания вошли в сознание творцов. И хотя обрушение реализма задача до конца не выполнимая, в герметичном пространстве авангарда это случилось. Нельзя изображать то, что в мире, ибо мир сам теряет свой образ. Много сказано по этому поводу в философско-эстетической литературе. Прочерчивают даже связь явления с религиозным сознанием, выраженным в акцентах на эсхатологичности и апофатичности, связь, утверждающую абсолютную трансцендентность Бога, отрицающую его возможные обозначения, имена и атрибуты. Многие говорят о парадоксальности устремления искусства к саморазрушению, о достижении границ антиискусства и пр.

Но факт остаётся фактом: так называемый авангард и первых десятилетий ХХ века, и послевоенной эпохи второй половины столетия оставил буквально огненный след в искусстве. Каждый раз, разрывая оболочку герметичности, авангардные открытия устремлялись в русло продолжающейся жизни исторических традиций, меняя облик так называемого «музыкального академизма». А дело всё в той же эсхатологичности сознания — явлении, отнюдь не герметично авангардном, но всеобщем. Предчувствие конца света охватило напряжённый, несовершенный мир, жаждущий радикального преобразования, беременный этим ожиданием. Это стремление к преобразованию через эсхатологическое разрушение, когда смерть — предвестник преобразованного. Б. Пастернак однажды воскликнул: «А в наши дни и воздух пахнет смертью». И Хлебников, и Скрябин призывали смерть как путь в пространство совершенного мироздания. В философии апокалиптическому мифу противостоит миф о творчески активном эсхатологизме. Но и тот и другой оттенок чувствований равно звали художника в область мистерии, а сам конечный продукт творчества нередко подавался в режиме ритуала. Однако в глубине подлинных артефактов авангардных эпох таился важнейший принцип, который можно назвать принципом «антиномичной бинарности»: парадоксального сочетания деструкции всего традиционного и сверхкреативных устремлений к новому концепту. Слияние креации и деструкции — это ли не ответ на бердяевский призыв к творчески активному эсхатологизму (к разрушению не просто во имя созидания, но к созиданию в «параллельном» процессе, к разрушению как созиданию).

Авангард — символ. Символ универсальной смены картины мира и стремления к смене текста всей мировой культуры. Это также наглядный символ перелома, радикальность которого можно уподобить перелому на рубеже античности и средневековья. Авангард можно также признать символом перехода к эпохе глобализации: транснациональная сущность его очевидна. Можно также признать, что он сразу же родился больным «синдромом теоретизирования» — диагноз и первой и второй его волн. Жёсткое построение теорий — претензия на универсальность, всеобщность, а параллельное сокрушение традиций — синдром отстранения от национального. Это в теории. П. Булез словесно подтверждал это, не замечая, что остаётся французским композитором в звучании. Истинное дарование не в состоянии отказаться от всего комплекса традиций даже в условиях действия радикальной креативности. А вот со слабыми душами синдром теоретизирования и отстранения сыграл злую шутку…

Итак, авангард — символ перехода к новой эпохе. Однако будет ли новый путь одноколейным — уже не вопрос. Он будет многосложным, и здесь монополии авангарда очень помешал упомянутый «модернизм». Он-то не болен синдромом теоретизирования и устремлён более к обновлению с сохранением многих элементов «каркаса», нежели — к сокрушению. Эстетики-искусствоведы вещают о близости авангарда эпохе барокко, оперируя образом «рубежной переходности» от Ренессанса к барокко (мол, один исторический рубеж притягивает другой). Но сокрушительная энергетика авангарда не терпит обнажённых связей, избегая даже связей завуалированных. Зато течения «модернизма» осознают себя как струи, текущие в исторически проторенном русле, как новые течения широкой всеприемлющей реки, от чего и воды этой реки становятся иными. Поворот в ХХ веке к полифонии, к полифоническим формам, если можно так сказать,— прерогатива более «модернизма», нежели «авангарда». Жанр прелюдии и фуги, реанимированный, прежде всего, в русской музыке ХХ столетия, никак не связывается с представлениями об авангардности. Но все явления «нового академизма» очевидно окрашены оттенками авангардных привнесений. Как тускло выглядело бы искусство без этих привнесений! И не только тот самый модернистический «академизм», который переосознал тональность и предложил счастливый путь для искусства, смешав знаки истории со знаками её отрицания, но и те явления, которые сегодня множатся под дефиницией «постмодернизма». Сближение разнородного — свойство скорее модернизма, нежели авангарда. Здесь все решает характер сочетаний, взаимопроникновений, сосуществований… Все явления «постмодернизма» можно классифицировать по типу склонения: либо в сторону «модернизма», либо в сторону «авангарда». В любом случае это не будет авангардная эстетика в герметичном своём выражении. Ибо на смену «герметике» пришло понимание того, что искусство не имеет прогресса, что всё состоявшееся в веках как художество сохраняет перманентную актуальность, что сближение разнородного может подняться над вульгарной эклектикой и образовать новую стилистику. Возникают сопутствующие постмодернистские явления интертекстуальности (когда заимствованное из прошлого растворяется в новом, «мутирует в новое»), полистилистики (когда разнородное контрапунктирует, сохраняя знаковые признаки элементов). Но в любом случае приёмы и, в конечном итоге, эстетика авангарда остаётся символическим знаком эпохи, определяющим не только «грамматические открытия», но и интонационный космос.

* * *

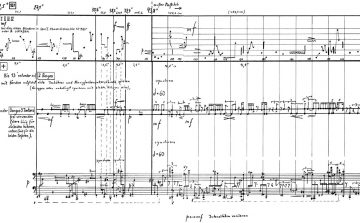

Судите сами, сколько чисто пианистических проблем возникает перед исполнителем при обращении к авангардному кругу сочинений. Приведу лишь два примера, воспроизводящих фрагменты из опусов для фортепиано и с солирующим участием фортепиано, созданных в середине прошлого столетия, в период расцвета авангардных исканий. Все фрагменты предусматривают достаточно «академичное» использование инструмента — звукоизвлечение исключительно с помощью клавиатуры. Иными словами, приведённые фрагменты являются образцами «щадящей» трактовки фортепиано (разумеется, в суммарном контексте авангардных экспериментов).

Пример № 1. Л. Берио. Секвенции IV

Примеры №№ 2, 3. К. Штокхаузен. Контакты

Пример № 1 взят из собственно фортепианного сочинения, созданного в 1965 году. Пример № 2 принадлежит ансамблевому сочинению (фортепиано плюс ударные плюс электронные звуки) и иллюстрирует новые задачи, выдвигаемые перед исполнителем. Фрагменты из ансамблевой партитуры, созданной в 1959 году, предложены именно потому, что собственно фортепианные жанры в авангардной практике освобождают авансцену композиторского внимания ансамблю в самых прихотливых сочетаниях, где фортепиано продолжает играть солирующую роль. Фрагмент из «Контактов» Штокхаузена невозможно «услышать» глазом в силу условности записи верхнего (электронного) пласта. Зато фортепианная партия может быть прочитана. Партитура приводится для иллюстрации новых, не представимых ранее ансамблевых сложностей, возникающих перед пианистом.

Даже беглый взгляд на приведённые фрагменты говорит о несопоставимости данных фактурно-интонационных комплексов со всем предыдущим опытом фортепианного письма, фортепианного мышления. И неважно: собственно фортепианное это сочинение или ансамблевое, вся природа фортепианной виртуозности становится совершенно иной, демаркационная линия между всем предшествующим опытом и авангардным мышлением обозначена с предельной ясностью.

Зафиксируем лишь главные отличия. Во-первых, совершенно иное отношение к звуку, обретающему некую пространственную автономию. Это выражено, прежде всего,— в крайнем разрежении интервальной плотности (вне зависимости от темпа и регистра). Линейно-мелодические связи, близкие традиционным, полностью исключены. Линейность творит исключительно ритмо-энергетика. Двенадцатизвуковой охват в кратчайшее время — основа мышления. Синтаксические структуры за пределами всяких традиций. Привычные симметрии структур исключены. Ритмо-мотив, точнее,— квант-мотив (вспышки и затухания на кратких отрезках времени) — основа синтаксического строения. Контрастная природа квант-мотивов (вольно пульсирующих от ff к pp и наоборот) требует максимальной активизации исполнительской нюансировки, которая обычно тщательно фиксируется. Темпо-временные параметры нестабильны, но строго фиксированы (у Берио — указания метронома, у Штокхаузена — точная фиксация количества секунд, отведенных на ту или иную фазу кванто-мотивных движений). Конечный результат — собственно сонорный. Пианистические задачи вытекают из природы самой техники письма. Фрагмент из Секвенции IV Берио имеет метр 3/8 (он обозначен ранее), и это безусловный метр, который следует соблюдать. В этом первая особая задача, если учесть форшлаговую природу gruppetto, которые исполняются secco (quasi staccato) в режиме квант-мотивов (от pp — к ff или в продолженном pp). Главная новая тонкость — в педализации. SP — sostenuto pedale (средняя) — держит сонорный комплекс (quasi оркестровая педаль, на которую налагаются gruppetto secco, а в такте 6 примера — на правой педали, которая тут сотрудничает с левой. Темп регулируется через метрономические указания и с помощью перехода от 3/8 к 4/8 (рубеж — внезапный кластер ff secco). Все динамические нюансы важны чрезвычайно, их множество — следствие нового звуко-колористического мышления. Пуантилистическое авангардное письмо порой подразумевает нюансировку у каждого звука, и это объект чрезвычайного исполнительского внимания.

Примеры из Контактов Штокхаузена — своего рода введение в новый ансамблевый космос. Здесь не просто партия рояля, но в сущности — партия пианиста, который играет и на ударных (иногда перемещаясь к ним). Вот как выглядит «рабочее место» пианиста в Контактах (см. фото).

Пример № 2 — сонорно-ритмический комплекс в нижнем регистре. Контрапункт ударных — неповторные ритмо-мотивы. Та же распыленность интервалики, что и у Берио. Та же ритмо-линейность, но не мело-линейность. Та же дробность нюансировки и кванто-мотивных чередований. Но всё это чрезвычайно осложняется ансамблевыми задачами. Посекундная синхронизация — строгое требование.

Пример № 3 (из Контактов) — единая фаза в режиме динамики убывания и ритмо-разрежения (замедления). Ни в первом, ни во втором отрывке из Контактов невозможно по записи представить звучание электронного пласта. Здесь невероятно возрастает сложность синхронизации ритма и звукодинамических эффектов у рояля и ударных. Если в примере № 2 педаль охватывает первую фазу, а вторая, где педаль не обозначена, а значит, не может быть применена,— суть звуковой контраст в режиме quasi secco, то здесь педаль вовсе не обозначена, ибо главный эффект — в абсолютно синхронном совпадении ритмо-формул ударных и рояля. Отсутствие педали усугубляет трудность ансамблевого решения.

Рояль — инструмент большой, многоэлементный. В нём могут звучать отдельно дека и другие деревянные элементы. Он легко становится щипковым инструментом, по струнам можно ударять различными приспособлениями из сферы ударных. Наконец, рояль можно «приготовить» (то есть поменять его молоточко-ударную природу) разными способами, включая помещение на струны различных предметов с «дистанционным управлением», когда инструмент получает возможность звучать без пианиста. Всё это направлено на преодоление «памяти» инструмента. А включение пианиста в ансамблевое действо по принципу «инструментального театра» служит также преодолению «памяти концертирования».

Некоторые из читателей, наверное, подумает: а зачем нам это? Мир живёт классикой. Буйство новой мысли нас пугает. Авангард, сошедший со сцены в своих герметичных формах, по-прежнему занимает чрезвычайно скромное место на афишах. Лишь редко большие мастера обращаются к авангардным формам. Да, есть пианисты, увлечённые исключительно этим родом музыки (тут обычно сразу возникает недоброе предположение: им, наверное, классика не по зубам…). Да и неподготовленная публика (коей большинство в зале) шарахается в страхе перед неслыханными звучаниями. И т. д. и т. п.

Но вспомним: великая спираль развития возвращает (в новом апогее) мелькнувшие в истории значения. Не говоря о первой волне, авангард даже середины минувшего столетия — уже в определенном смысле «старинная музыка» (учитывая всеобщее accelerando эволюции). Возникшая в своё время, она, видимо, убежала из него вперед, возможно, опередив, и нынешний момент. По-настоящему время авангардных артефактов ещё не настало. Их новая внутренняя сила ощутима немногими, среди которых значатся и крупнейшие мастера. Они смело ставят авангардные опусы в смешанные программы, пытаясь утвердить их (своим искусством) в значении новой классики. По-прежнему в больших концертных залах подобные явления — редкость. Но мастерам следует доверять, ибо их ощущение времени всегда наполнено предчувствием грядущего.